日本企業がステップするために必要なトレンドを紹介する「JapanStep Focus」。前編に続き、インターブランド主催の「Japan Branding Awards 2024」授賞式の模様をお届けする。従来から審査の視点が大幅にアップデートされて迎えた今回のアワード。変化の激しい今、企業に求められるブランディングとは何か。

※前編が未読の方は是非「【JapanStep Focus】「Japan Branding Awards 2024」から紐解く今“ブランディング”に求められること(前編)」からご覧ください。

ASICS(アシックス)、メルカリ、YANMAR(ヤンマーホールディングス)がSILVERを受賞

「SILVER(シルバー)」を受賞したのは、ASICS(アシックス)、メルカリ、YANMAR(ヤンマーホールディングス)だ。

ASICSは、「⼈⽣100 年時代」を迎え、より健康寿命の延伸が国の⽅針として定められているなか、モノづくり、コミュニケーション、デジタルを活⽤した顧客との共創の仕組みを経営に導入するなど、独自のアプローチでブランディングに取り組んだ点が評価された。

アシックスジャパン株式会社 取締役 マーケティング統括部長 狩野 和也 氏は、「ASICSは、昨年創業75周年を迎えました。創業理念に立ち返り、将来ありたい姿を2020 年に『VISION2030』として策定。そのプロセスでは、社内の興味関⼼を喚起すること、健康に関わる新たな社会課題に対応することを⽬的に広く社内アンケートを実施し、『10 年後の社会がどうなっているか」を聴取しました。

『誰もが⼀⽣涯、運動・スポーツに関わり、⼼と⾝体が健康でい続けられる世界の実現』という⽅針のもと、各カテゴリー/リージョンが全体最適で動けるように、それまでのリージョン最適を⽬指した経営会議の体制から、One ASICS としてのグローバル経営会議の体制へと変⾰を⾏いました。2025年は世界陸上やデフリンピックが開催されるASICSにとっても大切な年です。受賞を励みに、経営側がブランドを考えることを意識し、今後も取り組んでいきます」と意欲を語った。

アシックスジャパン株式会社 取締役 マーケティング統括部長 狩野 和也 氏

アシックスジャパン株式会社 取締役 マーケティング統括部長 狩野 和也 氏メルカリは、多種多様なサービス・⼈材が広がっていく複雑な環境のなかで、本質的に価値のあるブランド展開を行っていることが評価された。事業の拡⼤、サービスの成⻑、グローバル展開が進む中で、ステークホルダーやコミュニケーションがさらに広く複雑になってきたことから、新たなグループミッションに「あらゆる価値を循環させ、あらゆる⼈の可能性を広げる」と策定。新たなミッションを体現する、メルカリハロ(⼈の労働⼒の循環)等の事業展開を実現した。組織も、中⻑期で財務的インパクトと社会的インパクトの両⽴拡⼤に貢献できるよう、ブランド戦略はサービスとコーポレートの戦略ロードマップに紐付けられた。

社内では、元々⾃⾛意識の⾼い社員が多かったが、共通の考えを⾔語化することによって、メンバーの意識もアップデートされ、さらにスピード感が⾼まったという。特に、採⽤においては、社外の⼈材獲得において⼥性・外国籍採⽤に注⼒しており、「管理職における外国籍⽐率、⼥性⽐率の加速(外国籍:25.7%→28.7%、⼥性:20.4%→23.7%)」と結果が出ている。

メルカリ クリエイティブディレクター 赤川 久郎 氏は、「2023年にグループミッションを改め、新しい価値を循環させ、メルカリらしさを浸透させる現在進行形のフェーズです。そのようなタイミングで受賞できたことは励みにもなりますし、引き続きメルカリらしさを育てていきたい」と語った。

株式会社メルカリ クリエイティブディレクター 赤川 久郎 氏

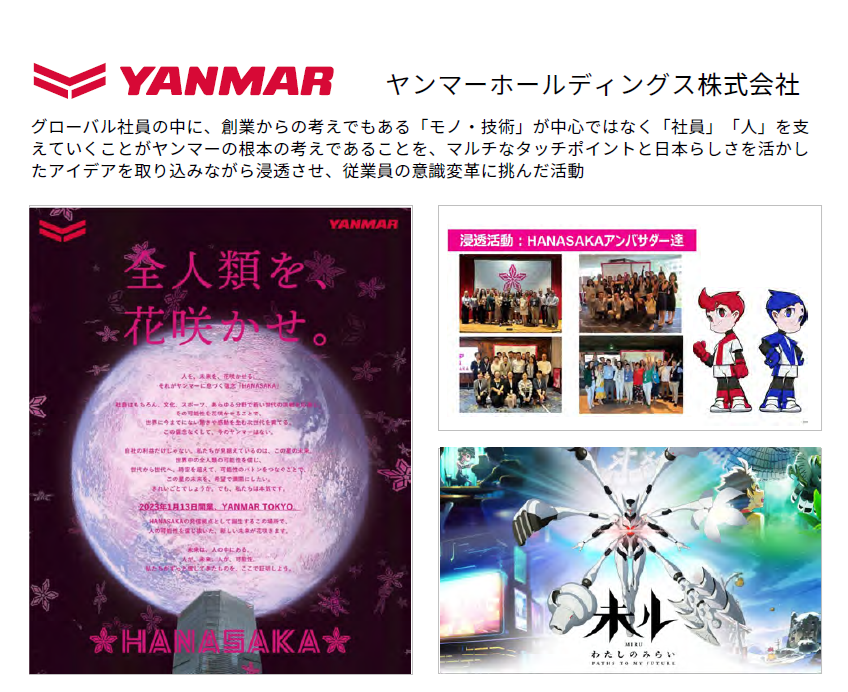

YANMARは、グローバル社員の中に、創業からの考えでもある「モノ・技術」が中心ではなく「社員」「人」を支えていくことがヤンマーの根本の考えであることを、マルチなタッチポイントと日本らしさを活かしたアイデアを取り込みながら浸透させ、従業員の意識変革に挑んだ活動が高く評価された。

YANMARは2012年の創業100周年を機に大規模なリブランディングを実施。社外でも大きな反響を得たにもかかわらず認知度が低下。一方で社内では「自分たちの取り組み」とは認識されておらず、経営の大きな課題として捉えていたという。

ヤンマーホールディングス株式会社 取締役 ブランド部長(CBO)長屋 明浩 氏

ヤンマーホールディングス株式会社 取締役 ブランド部長(CBO)長屋 明浩 氏

ヤンマーホールディングス 取締役 ブランド部長(CBO)長屋 明浩 氏は、「現状を客観的に評価することから始めました。そもそもYANMARはテクノロジーで産業機械をつくることが目的ではなく、テクノロジーで人に寄り添い課題を解決することでした。そのうえで、人と自然が共生し、豊かに暮らせる社会の実現を目指しています。そこで、根底にある価値観をあらためて「HANASAKA」という言葉で表現し、「人」を中心としたブランド展開で、社内の意識を一つにすることに取り組みました。HANASAKAは、人と未来を咲かせるために、次の世代を育て、未知の可能性を信じ、未来をワクワクできるものに変えていくという価値観です」と振り返った。

同社は、社員の理解を十分に引き出し、主体的になってもらうためにHANASAKA WORKSHOPを世界中で開催。各エリア・事業からキーマンが参加し、自分にとってのHANASAKAやアクションを考えるワークなどを実施した。また、HANASAKA理解促進ツールとしてデジタルデバイスを業務で使用しない社員にも届くよう、バインダータイプのHANASAKA BOOKを20,500人へ配布し、さらに個人のスマホでもアクセスできる専用アプリも作成。2025年度中にグローバル展開することを予定している。 対外的にはオウンドメディアである「Y media」でも情報を発信。さらに、キャラクター「ヤン坊マー坊」リニューアルし、一般層を巻き込んだ投票で新デザインを決定したり、ヤンマー主導のアニメ「未ル」の制作をしたりすることで、若年層とのタッチポイント強化を図っている。

長屋氏は「会社のことを正しく理解してもらうことはとても大変です。だからこそすべての人を巻き込み、共感・共創を生んでいきたい。HANASAKAという文化をもっと広げていきたい」と思いを語った。

審査副委員長を務めた日経BP 日経クロストレンド 日経トレンディ 日経デザイン 発行人の佐藤 央明氏からは、SILVER受賞企業の評価のポイントと期待が語られた。

「Japan Branding Awards 2024」の審査委員長と審査副委員長の顔ぶれ

「Japan Branding Awards 2024」の審査委員長と審査副委員長の顔ぶれ

「ASICSは、コロナ禍で難しい経営状況にあったなかでも「健全な身体に健全な精神があれかし」という創業理念に立ち返り、新たなブランド・スローガンを据えて、モノづくり、コミュニケーション、デジタルを活用した共創の仕組みを取り入れました。ブランド・スローガンとブランドパフォーマンスの関係をKPIに定め、定点観察。オンラインとオフラインを束ねたOne ASICSを軸にして、今後さらなる価値を提供していくと考えています。

メルカリは、2013年の創業から10年を迎えた2023年にグループミッションの更新を行いました。事業の拡大が進むなかで、「一貫したメルカリらしい体験とは何か」を突き詰めて、コミュニケーションやクリエイティブにおける指針を設定。社員がメルカリらしさを育て、醸成するための仕組みづくりを戦略的に実行し、社外のタッチポイントにも積極的にメルカリらしさを伝達し、新たなビジネス展開に活かしていることが高く評価されました。

YANMARは、2012年のリブランディングで難しい局面に立たされたにもかかわらず、歩みを止めず、経営理念に立ち返ったこと。その際、根底にある価値観を「HANASAKA」という言葉で表現し、社内の意識を一つにするだけでなく、共通認識をもって取り組んでいることは本当に素晴らしいと思いました。自分にとってのHANASAKAやアクションを考えるワークなど具体的な行動を通じ、業績を向上させている点も高く評価されたポイントです」

栄えあるGOLDに輝いたのは、Bioré(花王)、Goldwin Inc.(ゴールドウイン)、SHIRO(シロ)

Bioré(ビオレ)は、コロナ禍を経た社会の潮流/生活者の変化を捉え、将来にわたり取り組むべき社会課題は何か、Bioréのあるべき姿をアップデートし、新たなパーパスを製品事業にアジャイルに取り入れ、事業成長に繋げた活動が評価された。

ブランドがアップデートされたのは2020年からのコロナ禍が契機になったという。ハンドソープ等の需要拡大により従来のブランドイメージが変化していることをきっかけに、Bioréが取り組むべき社会課題は何か、あるべき姿は何か検討が始まった。

Bioréは「実感」「感動」を重視したユニークな製品開発でブランド体験を構築している。例えば、2023年発売の「瞬感ミストUV」は、外出先での塗り直しを快適な「しゅっ!ぴたっ!」体験に変え、アフターコロナの活動的な生活をサポートする。さらに、ブランドパーパスに基づき、長年にわたり小学校等で泡ハンドソープとオリジナル手洗い歌を活用した手洗い教室を実施、延べ112万人の児童に正しい手洗いを啓発してきた。また、2021年からは「SUN & SMILES ACTION」を開始し、保育園での日焼け止め啓発や屋外スポーツイベント支援を通じて、太陽の下での活動的な生活を推進している。これら活動は、生活者のライフバリューとブランドパーパスがつながり、ユーザーや関係者の喜びになることを意識している。

花王 上席執行役員 グローバルコンシューマーケア部門 ヘルスビューティケア事業部門長 塗谷 弘太郎 氏は、「Bioréは1980年誕生以来、66の国と地域で展開し、おかげさまで日本国内の『肌』関連の主要なカテゴリーでNo.1ブランドの地位を築いています。誕生以来45年が経ち、近年ではカテゴリーを拡げ、アメーバのように進化し続けています。近年は、感染症、紫外線、夏の猛暑など、人と社会が断絶する状況にある中で、肌を通じて、人と人、人と社会をつなぐ役割となり、長く愛されるブランドとして育てていきたい」と今後の意欲を語った。

(写真左)花王株式会社 上席執行役員 グローバルコンシューマーケア部門 ヘルスビューティケア事業部門長 塗谷 弘太郎 氏、(写真右)副審査委員長を務めた上智大学 経済学部経営学科 教授 杉谷 陽子 氏

(写真左)花王株式会社 上席執行役員 グローバルコンシューマーケア部門 ヘルスビューティケア事業部門長 塗谷 弘太郎 氏、(写真右)副審査委員長を務めた上智大学 経済学部経営学科 教授 杉谷 陽子 氏

ゴールドウインは、マルチブランド戦略から、CI/BI統合し「Goldwin」ブランドを軸としたグローバル成長戦略へと転換。新たなパーパスとコンセプトの下、未来世代への貢献も重視した体験価値の向上を多角的な取り組みで実施に繋げた活動が評価された。

ゴールドウインは、自然をフィールドに、人間の可能性と自然の豊かさの両方を追求するモノ・コト・環境づくりを行う企業としての姿勢を明確にし、より広い領域の社会課題に取り組んでいくことを約束。2024年5月に新たなパーパス「人を挑戦に導き、人と自然の可能性をひろげる」を策定した。未来に向けたビジョンを掲げ、子どもたちが共感できる愛せる地球の未来を創ること、地球を守り再生させるための事業を行う、という意志が込められているという。

このパーパスのもと、リペアやサーキュラーエコノミーなどの環境配慮型の事業活動、子どもたちへの教育やフィールド体験イベントなどの次世代支援活動など、持続可能な未来に貢献するための活動を行い、オウンドメディア、インターナルメディアでの情報発信基盤を構築し、ステークホルダーとの関係性構築に努めており、今回の受賞ではこれらの多角的な取り組みが評価された。

(写真左)株式会社ゴールドウイン 総合企画本部マーケティング部部長 山屋 光司 氏、(写真右)上智大学 経済学部経営学科 教授 杉谷 陽子 氏

(写真左)株式会社ゴールドウイン 総合企画本部マーケティング部部長 山屋 光司 氏、(写真右)上智大学 経済学部経営学科 教授 杉谷 陽子 氏

壇上に上がったゴールドウイン 総合企画本部マーケティング部部長 山屋 光司 氏は、喜びと今後への意欲を次のように語った。

「私たちは富山で創業し、まもなく75周年を迎える企業です。もともと、マルチブランド戦略の影響で、企業『ゴールドウイン』とブランド『Goldwin』のアイデンティティが乖離し、一貫性欠如や断片化といった課題が生じていました。

この課題を解決し、企業ブランドを強化するため、グローバルなCIガイドライン策定とブランドムービー制作により、世界観の統一と社内外への発信基盤を構築。経営方針発表会等でのトップメッセージ発信、社内オウンドメディアでの社員インタビューを通じたCI浸透、外部向けには社会貢献活動などを公開する「Field Research Lab」など、多様な手段でブランドビジョンを明確化し、ステークホルダーとの関係性構築に努めました。今後グローバルという航海に乗り出すために、新しい調整をしていた活動元年にこうした賞を受賞できたことは大変励みになります。アパレル産業は、地球環境汚染の原因と叫ばれることもありますが、自然共生と持続可能な社会への貢献を本気で考え、取り組んでまいります」(山屋氏)

SHIROは、創業の地である砂川市において、経済活性化、行政福祉の充実、人口流出減という好循環を生み出すことで恩返しすると共に、SHIROのものづくりの発信基地と位置付け、化粧品やその他事業との相乗効果を通じたブランド価値向上を実現した活動が評価された。

2009年に北海道砂川市で創業以来、砂川市内の自社工場で製品製造を続け、2021年当時、年間買い上げ客数が230万人にまで成長。一方で、創業以来唯一の自社工場が位置する砂川市では過疎化が進んでいた。そこで、SHIROブランドのさらなる成長も目的に、SHIROブランドの新工場を中心に地域、顧客とともに取り組むまちづくりをスタートさせた。

「みんなの工場」は市民とのワークショップを26回にわたって実施。創業以来の理念である「世の中をしあわせにする」という考えのもと「すべての人の居場所になること」をビジョンに掲げ、SHIROのブランドの本拠地としての体験戦略と展開戦略を具現化した。

具体的にはSHIROのものづくりのプロセスを「オープンに」みせることで、工場見学がいつでもできる環境を実現。また、ものづくりを体験できるような場として新工場「みんなの工場」を設計した。工場をつくる上で、“みんなのすながわプロジェクト”で行った、市民とのワークショップの過程もSNSやアーカイブとして発信・展開。これらを含むSHIROの活動を全店で、ならびにオンラインストアのお客様へ配布するブランドタブロイド紙「SHIRO PAPER」などで取り上げるなど、複数のオウンドメディアを通じて人々に発信し続けている。

(写真左)株式会社シロ 代表取締役会長 ファウンダー・ブランドプロデューサー 今井 浩恵 氏、(写真右)上智大学 経済学部経営学科 教授 杉谷 陽子 氏

(写真左)株式会社シロ 代表取締役会長 ファウンダー・ブランドプロデューサー 今井 浩恵 氏、(写真右)上智大学 経済学部経営学科 教授 杉谷 陽子 氏

シロ 代表取締役会長 ファウンダー・ブランドプロデューサー 今井 浩恵 氏は、「私たちは、世界に通用する、日本を代表するブランドになると決め、15年間活動を続けてまいりました。私たちは人が心底願っている思いの一つ一つをかなえるよう、努力してきました。『素材100%でつくられたスキンケアが欲しい』『自分に合った香水を身にまといたい』『大好きなブランドがつくられた背景やものをつくる工程の真実が知りたい』そんな声なき声、小さな声にも耳を傾け、邁進してきました。日々スマートフォンを開けば多くの情報が流れ、常識や工程概念に溢れています。そういったものを取り払い、素直に社会と向き合い、今何が必要なのかを考えブランドを創ってきたように思います。本日の受賞は、そんな15年間が報われた思いです。本当にたくさんの人に支えられ、今日という日を迎えています。今後も、皆様とともに頑張っていきたい」と、これまでの活動を振り返りながら思いを語った。

ブランドとは企業の持つ資産だが、顧客の心にあるもの

普段はアカデミアの立場から「ブランディングとは何か」を10年以上にわたり研究。審査副委員長を務めた上智大学 経済学部経営学科 教授 杉谷 陽子 氏は、GOLD受賞企業が評価されたポイントが語った。

「Bioréは紫外線を中心とするブランドメッセージにとても共感しました。UVケアは、女性の美容目的と思われがちですが、常に変化する環境ストレスを理解し、課題テーマやアクションを柔軟に更新している点はとても興味深いです。実際、外出先での日焼け止め塗り直し実施率の上昇やSNSエンゲージメント量の増加からも、生活者からの高い支持が伺えます。

ゴールドウインは、全社一体となり、覚悟を持って多面的に取り組んでいることが本当に素晴らしい。、地球を守り、再生させるための事業を行う、という意志のもと、ブランドのコアにサステナビリティを掲げている一貫性も高く評価しています。

SHIROは、創業の地である北海道砂川町に恩返しをするという視点と具体性、納得感があることが本当に素晴らしい。企業の姿勢が強くブランディングに寄与するという新しい1ページを見せてくれたように思います。今後企業が向いていくべき、見本となる取り組みになると期待をしています」(杉谷氏)

杉谷氏は、最後にブランドについて思いを語り、授賞式を締めた。

「長くブランドを研究していますが、アカデミックでも定義がないほど、ブランドは難しい概念です。そのうえで、ブランドは、『顧客の心にある企業の資産』と定義するのではないかと最も本質ではないかと思います。ブランドは、企業の資産ではありますが、消費者の心にあるもので、コントロールができるものではありません。

人が人に対して『印象』を持つように、顧客と企業との関係性の中でブランドの評価は決まります。だからこそ、どのような製品・サービスをつくり、どのようにブランドマネジメントをしていくかが大切です。審査の過程でも、社会的価値が重要視されているものが多かったですが、まさに企業経営において、その点が重要視される時代になったと思いますし、受賞された企業がそのことにコミットメントしていることが見えて、審査のプロセスでとても感銘を受けました。これからの皆様の活動に期待しています」(杉谷氏)

最後に9つの受賞ブランドと審査員、インターブランド関係者で一枚。今後の「Japan Branding Awards」にも注目だ

最後に9つの受賞ブランドと審査員、インターブランド関係者で一枚。今後の「Japan Branding Awards」にも注目だ