1974年にロンドンで設立。50年を超える歴史あるブランディングコンサルティングファーム、インターブランド。これまでGE、マイクロソフト、スターバックスなど、世界を代表するブランドを支援してきた。その日本法人であるインターブランドジャパンが主催する「Japan Branding Awards 2024」の授賞式が、2025年1月23日に開催された。コロナ禍を経た、社会の急激な変化に適合するため、ブランディングも進化する必要があるという考えのもと、今回のアワードはこれまでのものから大きくアップデートされたという。

日本企業がステップするために必要なトレンドを紹介する「JapanStep Focus」。今回は、「Japan Branding Awards 2024」授賞式の模様をお届けする。今、企業が取り組むブランディングはどうあるべきなのか。

変化の激しい時代だからこそ、ブランディングもアップデートが必要

2025年1月23日、東京虎ノ門にあるTOKYO NODE HALLで行われた「Japan Branding Awards」 2024授賞式。今回から受賞企業以外の参加者も募り、授賞式のスケールもアップ。会場はブランディングに携わる多くの関係者が足を運んだ。

「Japan Branding Awards」の設立は2018年。日本における優れたブランディングの取り組みを「アワード」という形で光をあて、形式知化に繋がる共有を通して、企業様同士がブランディングという共通軸で学び合うプラットフォームとしたいという思いで設立された。以来、50以上のブランドが受賞してきた。

今回、設立以降初めてとなる大幅なアップデートがされたのは、コロナ禍を経て、取り巻く環境が多様な変化を続け、先行き不透明な状況にあることが背景にあるという。

「ブランドは消費者よりも早く動いていることを忘れてはなりません。変化し続け、成長し続けることこそ重要です」と語るのは、インターブランド グローバル最高経営責任者&プレジデントのゴンザロ・ブルーホ氏だ。

ゴンザロ氏は、アメリカ、台湾、欧州連合(EU)やそして日本など世界中で国政選挙が行われた「史上最大の選挙イヤー」であった2024年を振り返り、AIや量子コンピュータ、AIエージェントなどに投資が進む今こそ、日本が重要な役割を果たせる、と力説した。

「トランプ大統領は、2025年1月21日の記者会見でAI関連のデータセンターに、直ちに1000億ドル(約15兆5700億円)を投じる計画があると発表しました。そこで名を連ねたのは米オープンAI、米オラクル、そして日本のソフトバンクの3社です。日本企業が名を連ねていることが象徴するように、今後米国との結びつきはさらに強くなるでしょう。ブランディングにおいても、短期的なROI最大化に留まらず、長期的な視点で構築していくことが重要です。その意味において、『Japan Branding Awards』がアップデートされた意義も大きい」と同アワードが果たす役割に期待を込めた。

インターブランドジャパン 代表取締役社長 兼 CEO 並木将仁 氏からは、「Japan Branding Awards 2024」の趣旨と、アップデートの狙いについて語られた。

「Japan Branding Awardsは、ブランディングを評価する日本初のアワードで、優れたブランディングを行う企業や団体の事業・サービス・製品を評価するものです。活動内容を広く紹介し、さらなる成長支援を行い共有する機会を提供。ブランディングをドライブするプラットフォームになることを目指しています。

今世界は大きく変化しています。生成AIの浸透など、皆さまも日々のビジネスシーンで変化を感じることでしょう。そのようなタイミングだからこそ、改めてブランディングの果たす役割を考えた際に、『アワードをアップデートする』という結論に至りました。変化の激しい時代だからこそ、ブランディングも進化する必要があると考え、外部の有識者・ブランドリーダーとの議論を踏まえ、評価視点をアップデートしました」(並木氏)

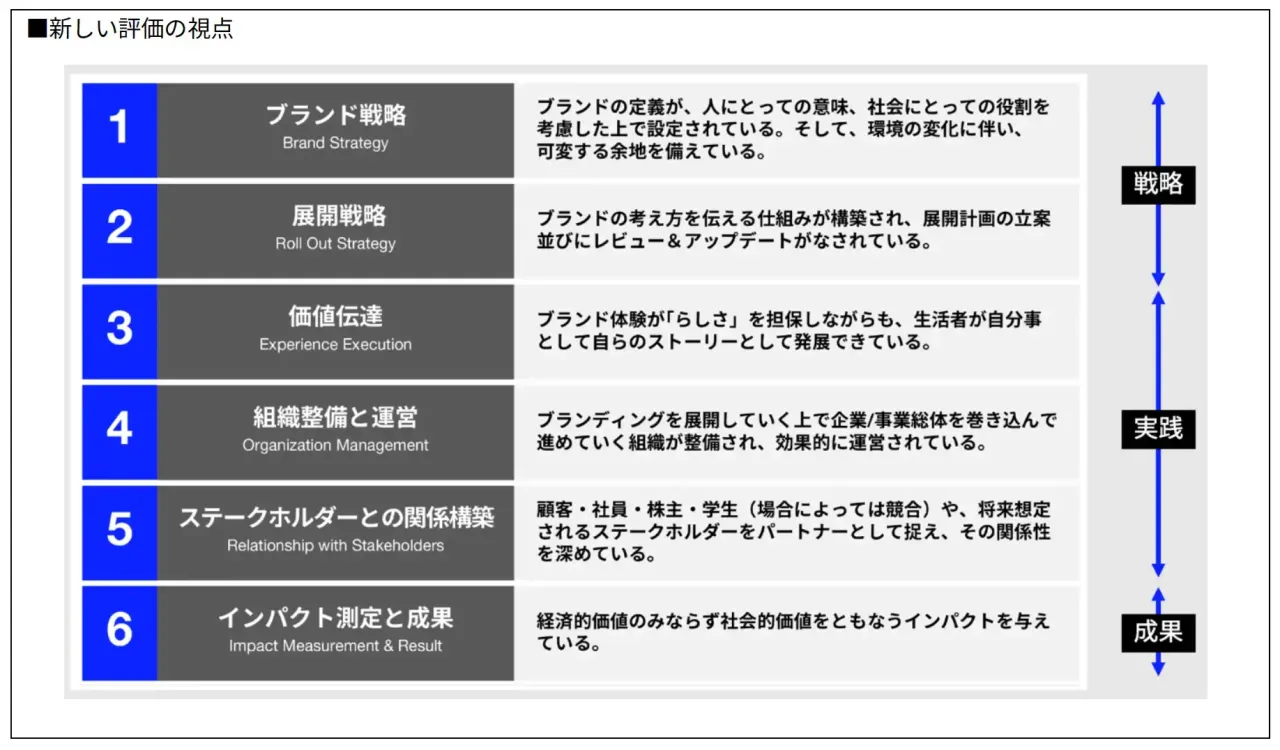

従来のアワードでは「ブランドの形がしっかり規定されているか」が重視されていたが、今回のアップデートでは「これからのブランディングに求められることは何か」にフォーカスし、6つの評価視点を定義したという。

「Japan Branding Awards 2024では、『GOLD(ゴールド:受賞ブランドの中で、特に総合的に優れた取り組みをしたブランド)』、『SILVER(シルバー:受賞ブランドの中で、戦略、実践の取り組みに優れ、ブランディング成果がこれからより期待できるブランド)』、『BRONZE(ブロンズ:応募されたすべてのブランドの中で、優れた取り組みをしたブランド)』の3つのカテゴリで、全部で9つのブランドを表彰します。受賞されたブランドは、個性的なものばかり。評価されたポイントから、是非皆さまがブランディングを考えるヒントになればと思いますし、アワードを通じて、ブランドを推進する人のコミュニティができていけば、これ以上の喜びはありません」(並木氏)

BRONZE受賞はKAMIKATZ(カミカツ)、LION(ライオン)、ユニ・チャームの3ブランド

「BRONZE(ブロンズ)」を受賞したのは、「KAMIKATZ(カミカツ)」「LION(ライオン)」「ユニ・チャーム」だ。

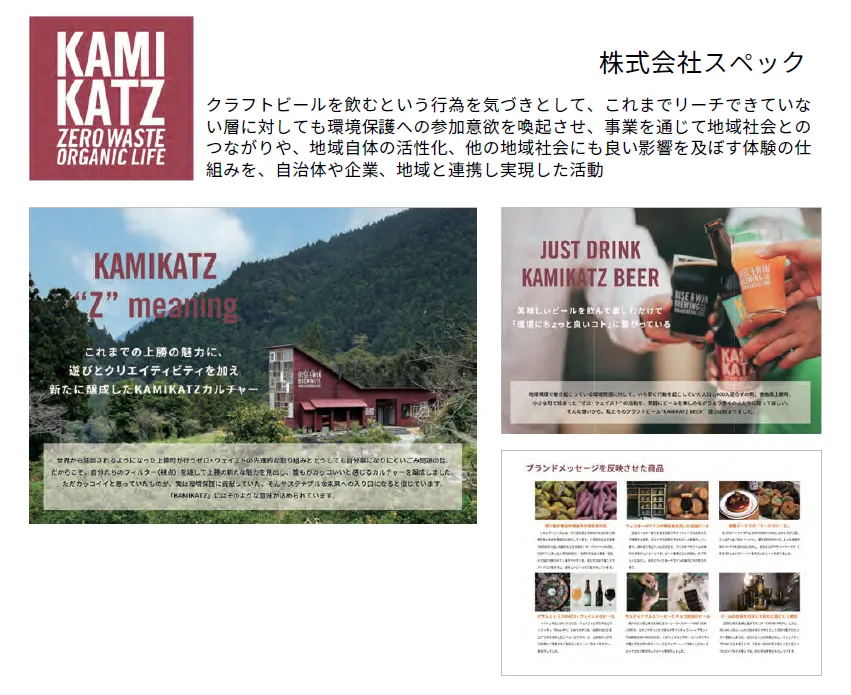

KAMIKATZは、日本初ゼロ・ウェイスト宣言をした徳島県上勝町から生まれたブランドだ。クラフトビールを通じて、環境問題への意識と行動を、誰もが自然と日常生活に取り入れられる機会を創出。事業を通じて地域社会とのつながりや、地域自体の活性化、他の地域社会にも良い影響を及ぼす体験の仕組みを、自治体や企業、地域と連携し実現している。

スペックで代表取締役を務める 田中 達也 氏は「今回の受賞は、徳島県上勝町のゼロ・ウェイスト活動に根ざしたブランド「KAMIKATZ」の理念と取り組みが評価された結果であり、地域の皆さまや日頃から応援してくださる方々のご支援の賜物です。『JUST DRINK』というシンプルなメッセージには、ビールを飲むという日常の行為を通じて、環境に優しい選択ができるという思いを込めています。加えて、上勝町が持つ美しい自然や温かい人々とのつながりを、さらに多くの方々に感じていただきたいと考えています」と熱く語った。

株式会社スペック 代表取締役 田中 達也 氏

ライオンは、「より良い習慣づくり」という価値を、概念に留まらず、従業員が実践し、企業の活動として具現化することを⽬指した組織活動を展開。活動を実践する上での組織体制や活動のマネジメント⽅法についても社員を拘束するような管理型から共創型に変化させた。一連のブランディング活動を通じて、社員⾃らが「パーパスを実践していこう」という意識変化がおこり、具体的なアイデアや活動が創出されている点が高く評価された。

ライオン サステナビリティ推進部 社会環境グループ 阿曾 忍 氏は、「社員がパーパスを実践していくことが、コーポレートブランドの活動に結びついていく状況を⽬指し戦略を検討。2021 年にパーパスを⾒直し、『より良い習慣づくりで、⼈々の毎⽇に貢献する(ReDesign)』とし、そこに込められた意味を明確化しました。

また、プロダクトブランド体験を3層価値(⼊⼝価値・熱狂価値・本質価値)で整理し、LION とプロダクトブランドとの⽀援貢献関係の構築を図りました。こうした取組みが評価されたことがとても嬉しく思っていますし、これからもブランディングにしっかりと取組み、健康的な⽣活習慣づくりに貢献していきたい」と語った。

ライオン株式会社 サステナビリティ推進部 社会環境グループ 阿曾 忍 氏

ユニ・チャームは共生社会の実現を目指し、「NOLA&DOLA」というビジョンを基に世界各国で事業展開している。このビジョンに共感する社員が集まり、社員数は1万6千人を超えるが、日本籍社員は2割ほどに留まる。

多様な社員たちのベクトルを合わせ、ユニ・チャームが目指す「共生社会」の実現に向けて加速するため、同社は新しくコーポレート・ブランド・エッセンスとして“Love Your Possibilities”を掲げた。“Love Your Possibilities”には、「すべての人が秘めている限りない可能性を信じ、その可能性を慈愛にあふれた利他の心で支え合うことのできる“共生社会”の実現を目指す」という想いが込められている。

このコーポレート・ブランド・エッセンスを事業活動で具体的に展開し、ブランドを軸に社会課題へ取り組み、人々の行動を喚起していることが高く評価された。

ユニ・チャーム 執行役員 グローバルマーケティングコミュニケーション本部長 廣岡 直枝 氏は「“共生社会”の実現を本気で実現するためには、多様な社員の能力を引き出す必要があります。コーポレート・ブランド・エッセンスを掲げ、活動元年と位置付けた今年度に、こうした賞を受賞することができ、大変嬉しいですし、さらに邁進していきたい」と語った。

ユニ・チャーム株式会社 執行役員 グローバルマーケティングコミュニケーション本部長 廣岡 直枝 氏

BRONZEの表彰後、審査副委員⻑を務めたアレンス 代表取締役 アートディレクター クリエイティブディレクター 八木 彩 氏からは、受賞した3ブランドへの感想と期待が述べられた。

「KAMIKATZは、多くの地方自治体が過疎化、高齢化の課題を抱えるなか、このような取り組みを考えるだけでなく、継続的な活動とし、結果に結びつけているのが素晴らしい。多くの方にこの事例を知ってもらい、全国の自治体が元気になればと思います。LIONは、「良い習慣作り」という価値の作り方が、LIONにしか言えないこと、LIONならではの概念になっている。また、社員が自発的に取り組み、活動がはぐくまれている点も素敵でした。今後さらに多くの活動が生まれることを期待しています。ユニ・チャームは、ビジョンが事業をドライブさせているお手本のような事例だと思います。大企業が社会課題と向き合い、大勢の人を動かしている点が素晴らしいと感じました。受賞したブランドが今後どのように成長していくのかとても楽しみです」(八木氏)(後編に続く)

「Japan Branding Awards 2024」の審査委員長と審査副委員長の顔ぶれ

●関連リンク