メタバースの議論は「人が集い、関係と経済が循環する場をどう設計するか」へと確実に移行している。その転換点を象徴するのが、没入型ソーシャルプラットフォームVRChatにおける利用と創作の広がりだ。2025年12月17日、日本初の公式ビジネスオフラインイベント「VRChat Japan Business Experience 2025」が開催され、クリエイター支援を軸に事業を展開してきたピクシブ株式会社のCPO(プロダクト責任者)清水 智雄さんが登壇。「VRChatとユーザー創作コンテンツ」をテーマに、創作と経済を両立させる空間設計の思想と、具体的な実装事例が語られた。企業はこの「熱量」とどう向き合うべきなのか。その示唆を読み解く。(文=MetaStep編集部)

「創作で食べていく」を実装する思想。ピクシブとVRChatの必然的な接点

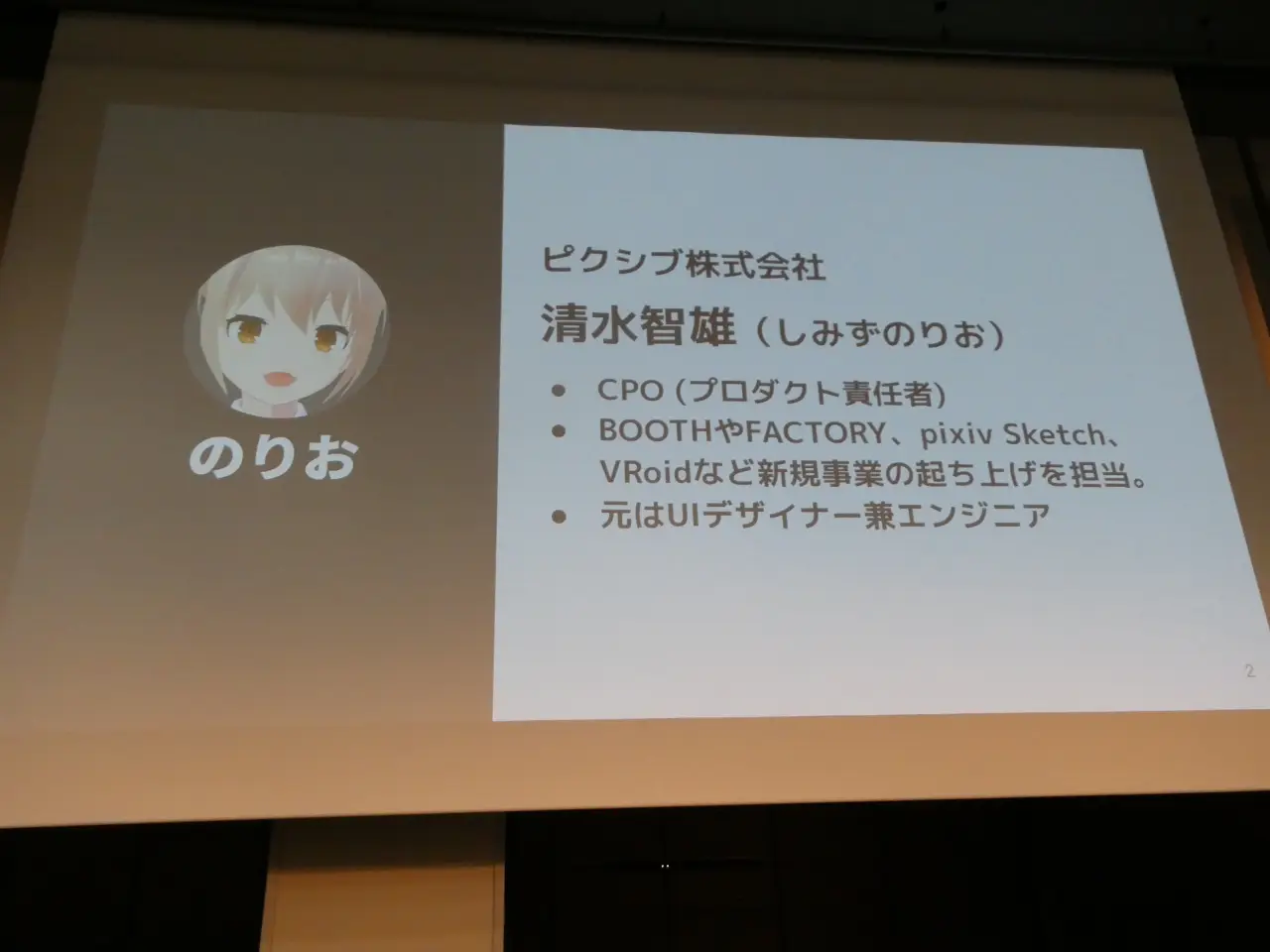

セッション冒頭、ピクシブ株式会社 CPO 清水 智雄さんは自身のバックグラウンドに触れながら、ピクシブという企業が一貫して向き合ってきたテーマを提示した。

「私たちは20年近く、クリエイターの皆さんと、それを楽しむファンの方々に向けて、創作を『もっと楽しくする』ための場を作ってきました」(清水さん)

ピクシブ株式会社 CPO 清水 智雄さんは、BOOTHやFACTORY、pixiv Sketch、Vroidなど新規事業の立ち上げを担当してきた

ピクシブ株式会社 CPO 清水 智雄さんは、BOOTHやFACTORY、pixiv Sketch、Vroidなど新規事業の立ち上げを担当してきた

ピクシブが掲げるミッションは「Accelerate Creativity(創作活動を、もっと楽しくする)」。この言葉は抽象的に聞こえるが、清水さんの語りはきわめて現実的だ。創作を続けたいと願う一方で、生活のために別の仕事に時間を割かざるを得ない──多くのクリエイターが直面する構造的な課題を、プロダクトでどう解決するか。その問いから生まれたのが、CtoCマーケットプレイス「BOOTH」である。

「創作を楽しみたいのに、アルバイトに時間を取られて創作する余裕がなくなってしまう。それは本末転倒だと思ったんです」(清水さん)

BOOTHは、創作物を「発表する場」であると同時に、「対価を得る場」として設計されてきた。創作と経済を切り離さず、むしろ循環させる。その思想が、次に接続されたのがVRChatだった。

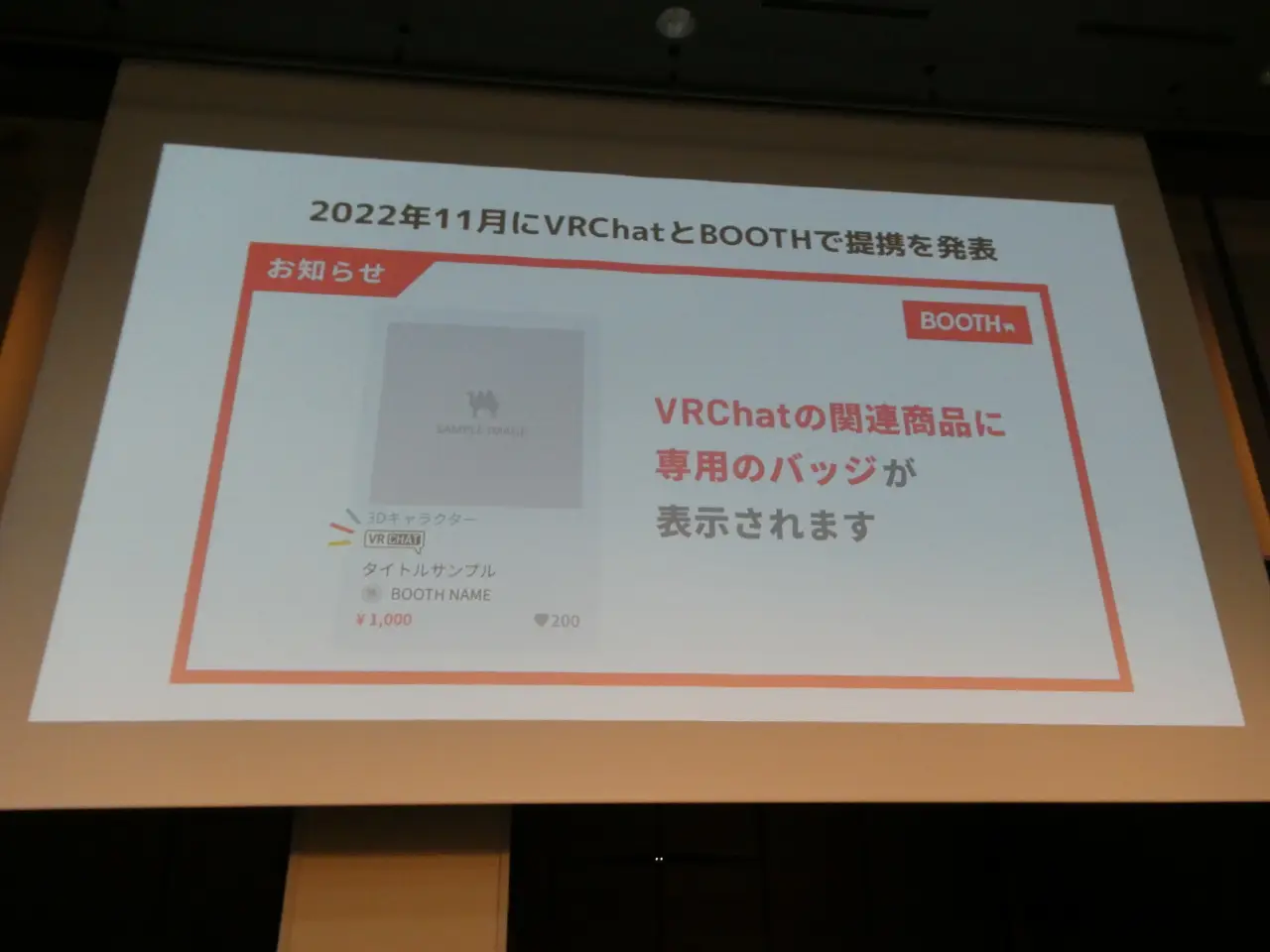

2022年11月、ピクシブはVRChat社と提携する。清水さんは、この連携を単なるトレンド追随ではなく、「創作の文脈から見て、必然だった」と位置づける。

「VRChatには、すでに多くのクリエイターとユーザーが集まり、創作物が『使われる場』がありました。そこにBOOTHが重なることで、創作と消費の距離が一気に縮まると考えました」(清水)

BOOTH上では、VRChat対応アイテムを可視化する「VRChat対応バッジ」が表示されるようになった。クリエイターにとっては制作物の価値を正しく伝える手段となり、ユーザーにとっては選択の精度を高める導線となる。

VRChat上の企業ワールドも展開している。BOOTH House、BOOTH Avatar Cafe、BOOTH Roomの3ワールドは、累計250万ビジットを記録した。「企業が作ったワールドの中でも、かなり大きな数字だと思っています」(清水さん)

清水氏が強調するのは、単なる来場数ではない。

「ワールドに来ると、必ず滞在時間が生まれます。その時間こそが、企業とユーザー、クリエイターのエンゲージメントを高めます」(清水さん)

広告的な接触ではなく、体験としての接触。VRChatという場が持つ本質を、ピクシブは冷静に、かつ実践的に捉えていることが伝わってきた。

試着が生む“会話としての購買”。Avatar Cafeが示した新しいコマース体験

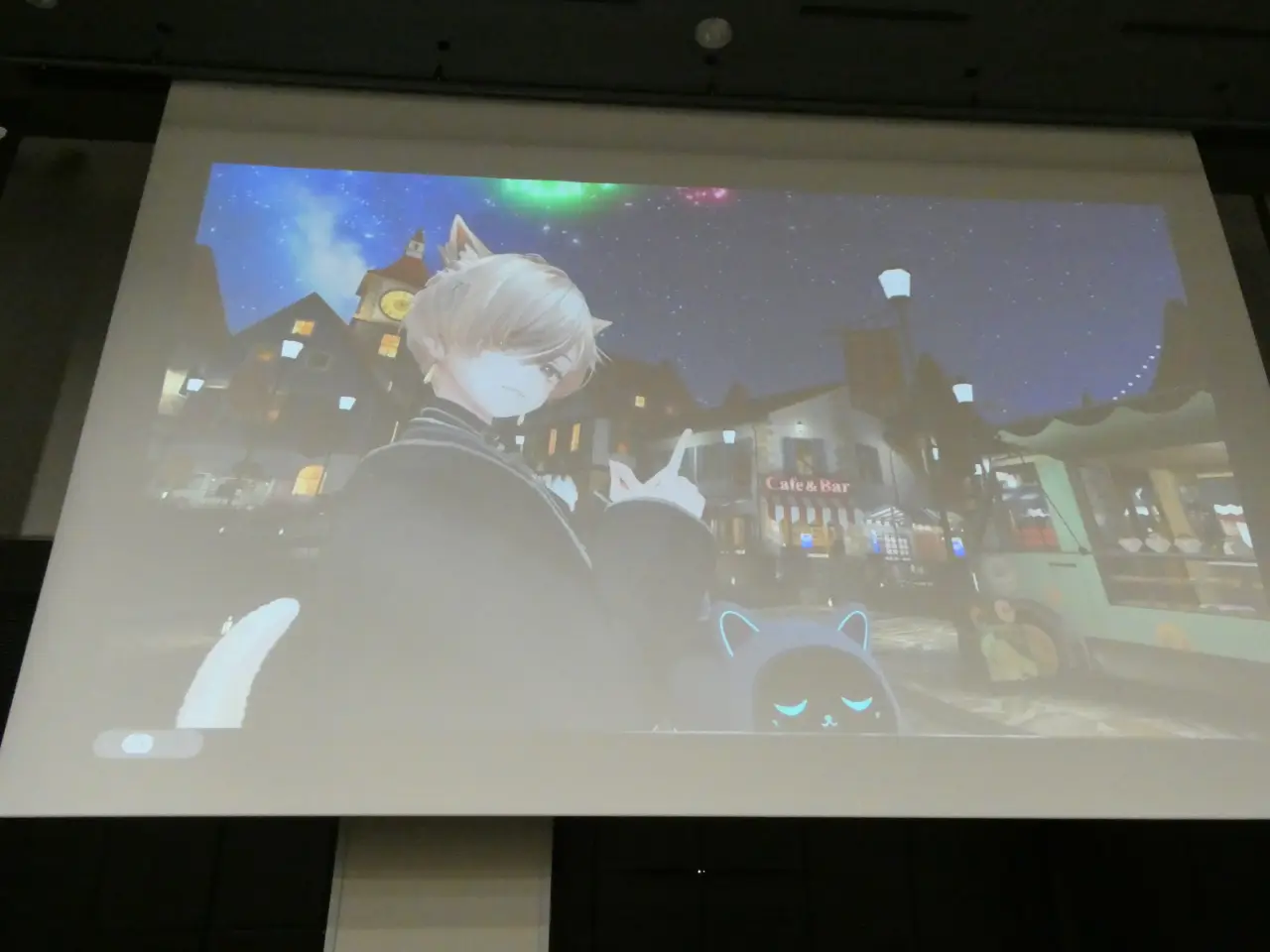

ピクシブとVRChatの連携が、単なるプロモーション施策にとどまらないことを強く印象づけたのが、「BOOTH Avatar Cafe」の事例紹介である。清水さんは、実際のワールド映像を示しながら、この空間が担う役割を丁寧に言語化していった。

「一見すると、普通のおしゃれなカフェのようなワールドです。ただ、ここではBOOTHに登録されているアバターを、その場で試着できるようになっています」

現在、このワールドには1000体を超えるアバターが登録されている。ユーザーはカフェ空間を回遊しながら、検索・試着を行い、気に入ったアバターがあればBOOTHの購入ページへと遷移できる。重要なのは、そのプロセスがひとりで完結しない点だ。

「友達とおしゃべりしながら試着できて、そのまま『これいいね』と言い合いながら買える。そういう体験を意識しています」(清水さん)

従来のEC体験は、極めて個人的な意思決定の連続だった。画像と説明文を見比べ、レビューを読み、最終的には自分ひとりで判断する。しかしAvatar Cafeでは、購買の意思決定が会話の中で行われる。他者の視線や言葉が介在することで、「自分に合うかわからない」という不安は軽減され、購買はより自然な行為へと変わっていく。

この構造は、デジタル商材、とりわけアバターや3Dモデルといった「使ってみないと価値が分かりにくい商品」において、極めて合理的だ。清水さんは、こうした体験設計が市場の成長と連動している点にも言及した。

「3Dモデルのカテゴリーは、年々取扱高が伸びています。2025年分も含めて、来年には白書としてまとめる予定ですが、かなり興味深いデータになると思います」

BOOTHにおける3Dモデル市場が右肩上がりで成長している。2024年には、取扱高が58億円となり、2025年以降も増え続けている。VRChatという「使われる場」が広がることで、創作物の価値が具体的な需要と結びつき、経済として成立していく。その循環が、Avatar Cafeという空間で可視化されている。

注目すべきは、このエコシステムの中心にいるのが、巨大企業ではなく個人クリエイターである点だ。企業が用意した高品質なワールドの中で、個人が制作したアバターが並び、試され、選ばれていく。プラットフォームはあくまで場を整え、主役は創作そのものに委ねられている。

Avatar Cafeは、単なる販売空間ではない。創作物が「見られ、使われ、語られ、選ばれる」プロセスそのものをデザインした場であり、メタバースにおけるコマースの一つの完成形を示している。

WebとVRを断絶させない。新ツールと即売会が描く次の実装フェーズ

セッション後半、清水さんは「今日、初めてお話しする新しい取り組みがあります」と切り出し、会場の空気を引き締めた。紹介されたのは、VRChatとBOOTHの連携をさらに深化させる二つの新プロジェクトだ。いずれも、創作活動に伴う摩擦をいかに減らすか、という視点から設計されている。

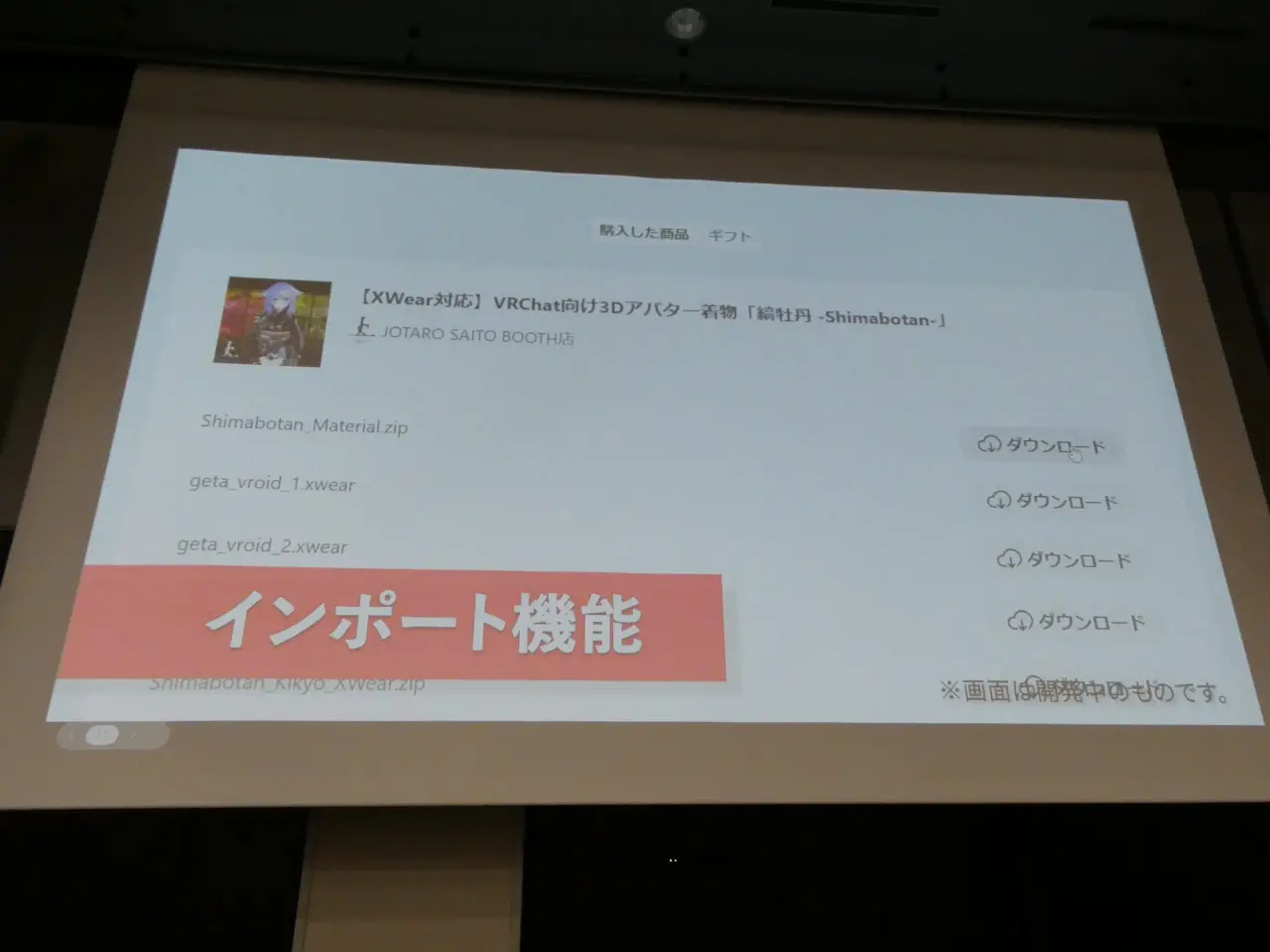

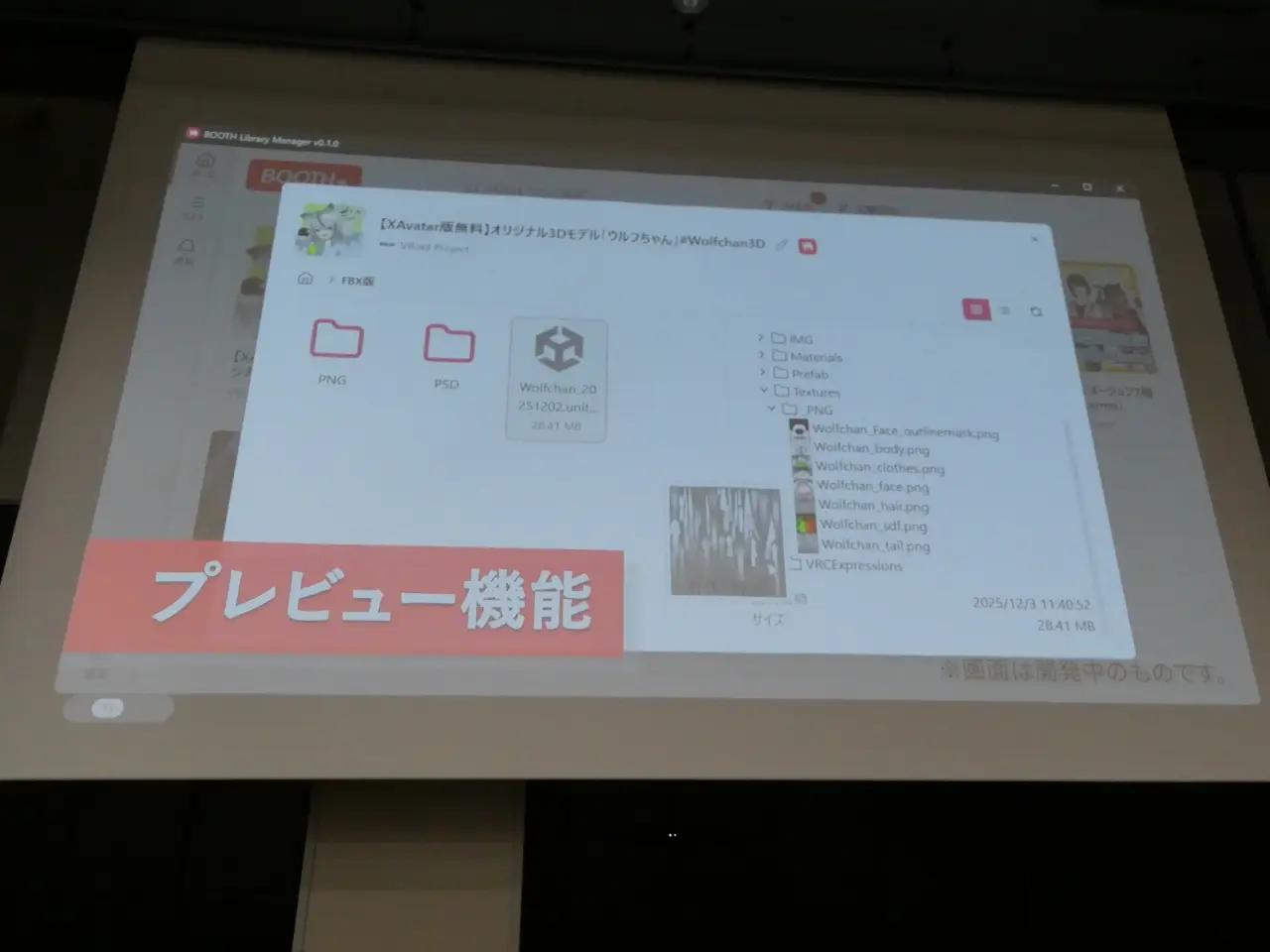

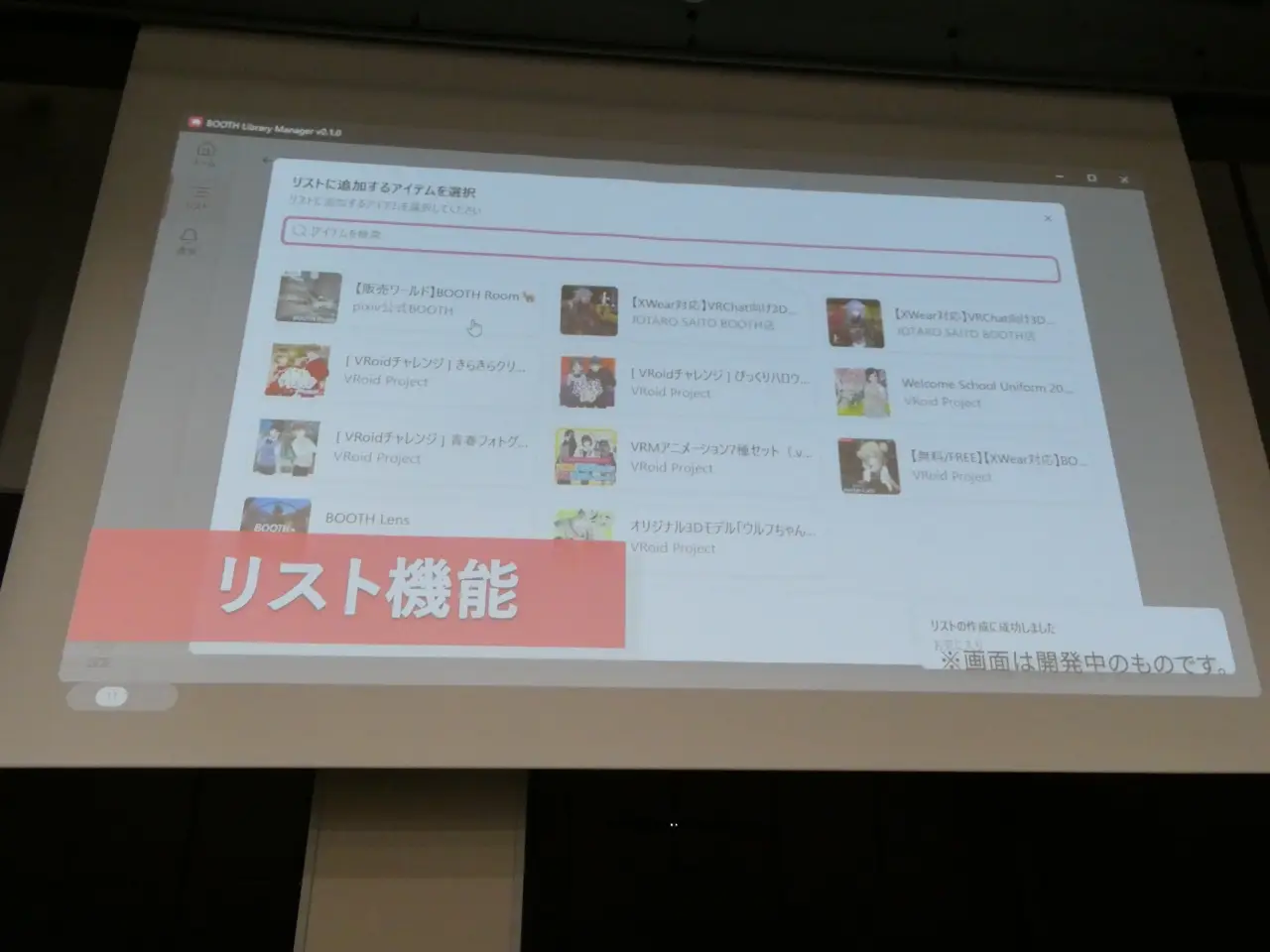

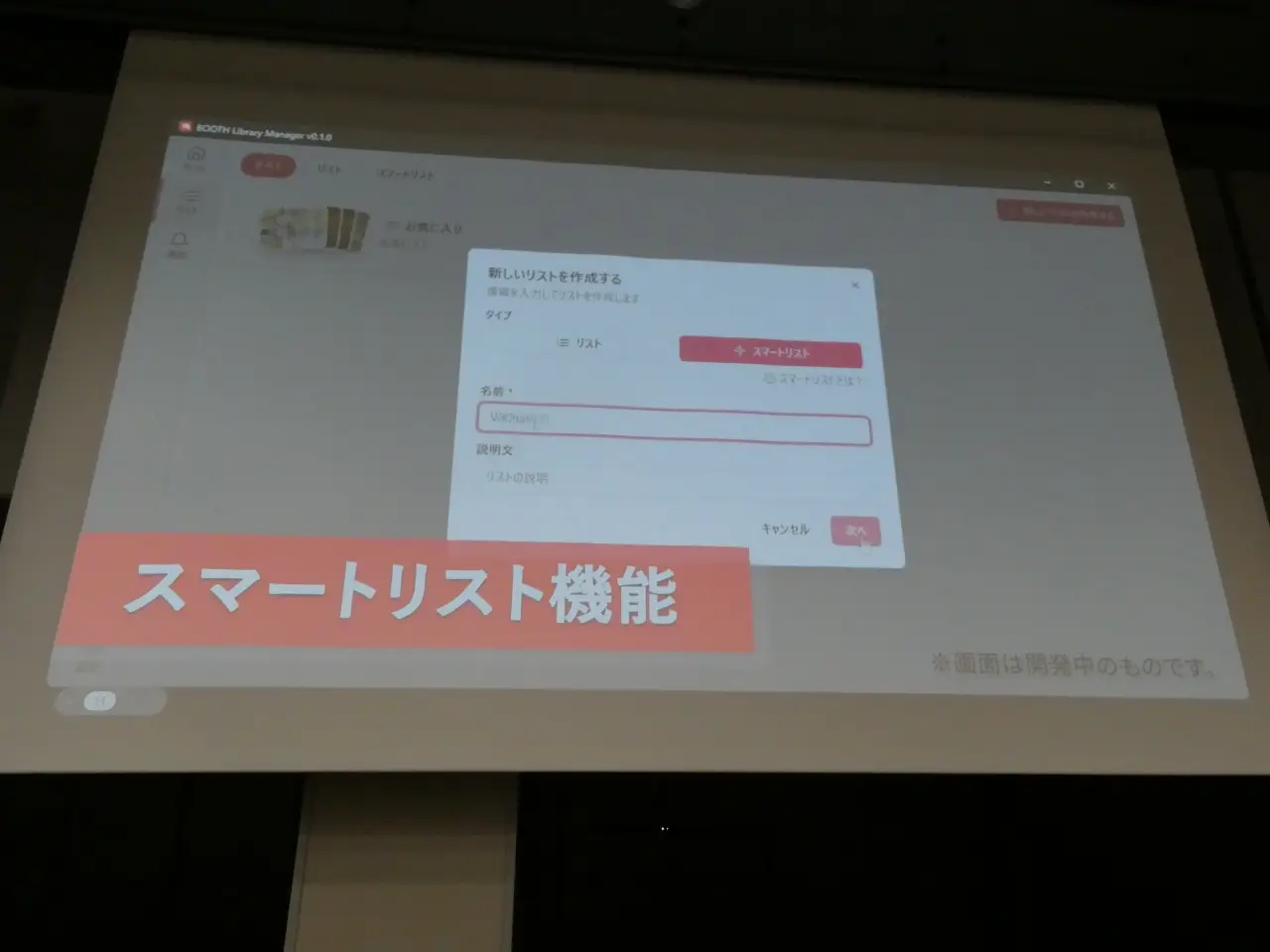

一つ目が、Windows向けアプリケーション「BOOTH Library Manager」である。BOOTHで購入したデジタルコンテンツを、ローカル環境で一元管理できるツールだ。

「買った後、ダウンロードフォルダがごちゃごちゃになって管理できない、という声は本当に多いんです」(清水さん)

Library Managerでは、購入したアイテムをワンクリックでインポートでき、ZIPファイルの展開やフォルダ整理を自動化する。さらに、Unityパッケージの中身をその場でプレビューしたり、テクスチャや音楽ファイルを再生したりといった機能も備える予定だ。

「使うまでの準備が大変だと、せっかく買ったのに触らなくなってしまう。そこを解消したかった」(清水さん)

創作エコシステムにおいて最も重要なのは、次の行動が阻害されないことだ。管理が煩雑であれば、創作は止まり、購買も止まる。Library Managerは、創作と消費の流れを止めないためのインフラとして位置づけられている。

もう一つの発表が、「BOOTH Festival VRChat Edition」だ。これはWeb上の即売会とVRChatワールドを同時展開し、商品情報がリアルタイムで連動するイベントである。

「Web即売会に登録された商品が、そのままワールドに反映されます。ワールド内で商品を手に取って、カートに入れる体験ができます」

紹介された映像では、ユーザーが「ネコカート」と呼ばれる追従型のカートを引き連れ、展示されたアイテムを次々と袋詰めしていく様子が映し出された。その情報はWeb側のBOOTHアカウントと同期され、購入へとつながる。

「友達と一緒に見て回って、その場で試着して、気に入ったら買う。そういう体験を大切にしています」(清水さん)

ここでも強調されたのは、「一緒に買う」という感覚だ。リアルの即売会が持つ偶発性や高揚感を、VR空間とWebをまたいで再構成する試みと言えるだろう。これはイベントというより、次世代の流通モデルを検証する実験場に近い。

これら二つの取り組みに共通するのは、Web、VR、ローカル環境を分断しないという設計思想だ。BOOTH、VRChat、Library Manager。それぞれを独立したサービスとしてではなく、一続きの体験として設計することで、創作と消費の往復運動はより滑らかになる。

メタバースはもはや、場所を作るだけのフェーズを過ぎている。人が集い、創作し、価値を交換し続けるための仕組みを、どこまで具体的に設計できるか。BOOTHの取り組みは、その問いに対する一つの現実的な答えを示していた。

ピクシブの取り組みは、メタバース活用を「イベント」や「話題づくり」で終わらせない。創作と消費が日常的に循環するための設計にこそ、次の競争力が宿ることを示している。