日本円だけでNFTの発行や売買ができる、日本初のNFTマーケットプレイス「HEXA(ヘキサ)」について学ぶ連載。従来の「予算減少=事業縮小」という発想を超え、「関係人口の創出」と「自主財源の確保」を同時に実現する「青島まちづくりデジタル住民権NFT」のその後を追います。それでは吉野さん、お願いします!

※同プロジェクトの概要はこちらをご覧ください:(第9回)青島まちづくりデジタル住民権NFTが誕生するまで

株式会社デイジープレイス

代表取締役COO

吉野 渉

こんにちは、デイジープレイスの吉野です。

2025年10月18日、青島まちづくりデジタル住民権のセカンドセールが始まりました。以前の記事で1,000個限定の第1回販売をお伝えしたのが4月。その間、青島では着実な準備と開発が進められていました。第1回の販売実績は約300件。この数字をどう捉えるか。青島まちづくり協議会は「300人の仲間ができた」と前向きに受け止め、次のステージに進むことを選びました。セカンドセールは、第1回の経験を活かした改善と、半年間の開発成果を携えての再挑戦です。

バーチャル青島、本殿まで完成

この半年で最も重要な成果は、バーチャル青島の開発が着実に進んだことです。青島神社の本殿までが3D化され、デジタル住民権保有者はバーチャル空間で青島を観光できるようになりました。NFTプロジェクトにおいて、「購入後も開発が続く」という事実ほど重要なものはありません。多くのプロジェクトが初回販売後に停滞する中、青島は約束を守り続けました。販売実績が当初の想定に届かなくても、開発の手を止めませんでした。この姿勢が、セカンドセールの信頼性を支えています。「この協議会は、言ったことを実現する」という実績の積み重ねが、次の購入者を呼び込む力になります。バーチャル青島は単なるビジュアルコンテンツではありません。地域のデジタルアーカイブであり、将来的にはメタバース上の店舗展開や、イベント開催の場にもなり得ます。着実な開発の先に、大きな可能性が広がっています。

バーチャル青島

バーチャル青島

青海街市で生まれた1,000の接点

開発と並行して、青島はリアルでの接点づくりも進めていました。その成果が、10月18日に開催された「青海街市2025」です。

青海街市は、青島地域の魅力を発信する地域イベント。飲食、雑貨、ワークショップなど多彩なブースが並び、来場者数は1,000名を超えました。

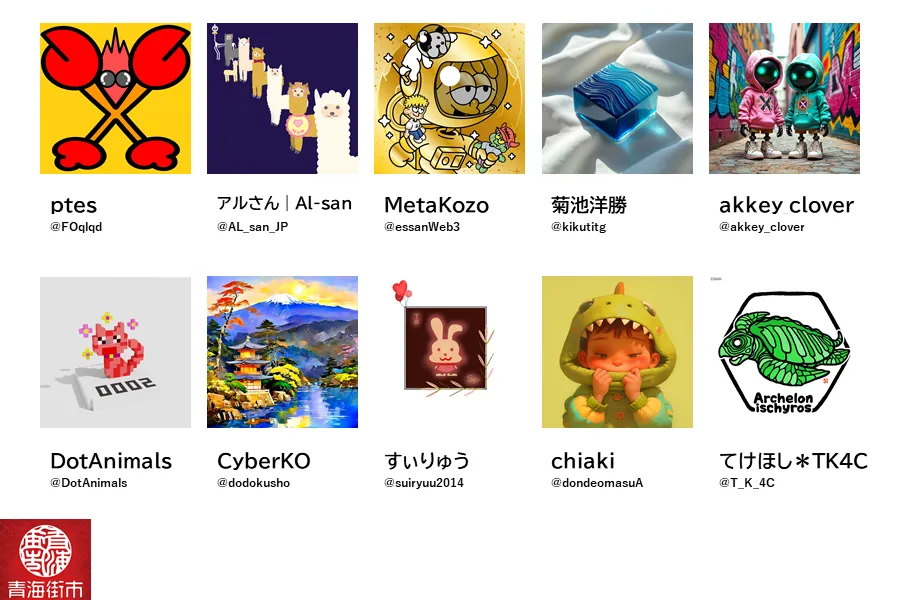

ここにデジタル住民権の公式ブースが登場しました。バーチャル青島の動画公開に加えて、注目すべき試みが実現しました。10名のクリエイター(ptes、DotAnimals、アルさん|Al-san、CyberKO、essan fam、すぃりゅう、菊池洋勝、chiaki、akkey_clover、てけほし*TK4C)によるNFTアートのミニ展示です。

展示形式は、アクリルマグネットローダー式です。NFTアートをフィジカルなアイテムとして手に取れる形で展示することで、NFTになじみの少ない宮崎の来場者にとって、デジタルアートを身近に感じられる体験となりました。

クリエイターたちは青島デジタル住民権の公式ブースでの展示を通じて、この地域の挑戦を応援しました。デジタルとリアルの境界を超えた、新しい表現の可能性を示す試みとなりました。この連携は今後も続いていく予定です。

デジタル住民権保有者300名に対し、リアルイベントで1,000名の接点を創出しています。この構図が示すのは、「NFTを起点に関係人口を拡大する」という当初の戦略が、少しずつ形になり始めているという事実です。

デジタルとリアルの往復。これこそが、地域型NFTプロジェクトの本質的な価値ではないでしょうか。 デジタル住民権ブースNFTミニ展示

デジタル住民権ブースNFTミニ展示

戦略の進化:抽選から先着順へ

セカンドセールには、第1回からの重要な変更が加えられています。販売方式が「抽選販売」から「先着順」に変わりました。

この変更の背景には、購入希望者の心理的ハードルを下げるという戦略があります。抽選販売は公平性がある一方で、「当たるかどうか分からない」という不確実性を伴います。購入意欲があっても、申し込みをためらう層が一定数存在します。先着順にすることで、「欲しいと思ったら確実に買える」という明確性を提供します。購入の意思決定がシンプルになり、機会損失を減らす効果が期待できます。価格は第1回と同じ1,000円です。販売総数は第1回と合わせて1,000個が上限となるため、セカンドセールでは約700個が追加されます。販売期間は2025年10月18日9:00から11月17日23:59まで。約1ヶ月という期間設定も、じっくり検討できる余裕を与える設計です。

コミュニティ運営の現実と学び

順調に見える開発の裏で、青島が直面している課題もあります。それは「アンバサダー活動」です。

デジタル住民権の核となるのは、保有者が「青島まちづくりアンバサダー」としてSNSで青島を発信する仕組みです。アンバサダー用の写真提供や、地域情報の共有など、発信を促す環境は整えられています。

しかし、実際にはアンバサダー活動が思ったようには広がっていません。これはNFTプロジェクトにおける普遍的な課題を浮き彫りにします。「購入=積極的な参加」ではないという現実です。

NFTを購入する動機は多様です。地域を応援したい、記念に持っておきたい、将来性に期待したい。全員が積極的なコミュニティ参加を望んでいるわけではありません。

さらに、初回の販売実績は予算面での制約も生みました。限られたリソースの中で、どう価値を提供し続けるか。この課題に、青島は地道に向き合っています。

個人店舗・クリエイターが学べる3つの視点

青島まちづくりデジタル住民権の半年は、HEXAを活用しようとする個人店舗やクリエイターに、重要な示唆を与えています。

1. 「300人の仲間」という捉え方

300件という数字を「目標の3割」と見るか、「300人の仲間ができた」と見るか。この視点の違いが、プロジェクトの継続を左右します。

NFTプロジェクトは短期的な売上ではなく、長期的な関係性の構築を目指すべきです。特に地域や個人ブランドにとって、「熱心な少数」は「無関心な多数」よりも遥かに価値があります。

5年で1万人という目標は、初年度300人のペースでは到達しません。しかし、300人の実績があれば、次は600人、その次は1,200人と、ネットワーク効果で加速する可能性があります。重要なのは「続けること」です。

青島の選択は明確です。立ち止まらず、次に進む。この姿勢こそが、長期的な成功への道筋を作ります。

2. 約束を守り続ける価値

バーチャル青島の開発は、地味で、時間がかかり、すぐに成果が見えにくい仕事でした。しかし、この積み重ねが次の信頼を生みます。

個人店舗やクリエイターがNFTを発行する際、「購入後の価値提供」を具体的に設計し、確実に実行すること。華やかなプロモーションよりも、地道な約束の履行が、長期的なプロジェクトを支えます。

一度の販売で終わるプロジェクトと、長期的に続くプロジェクトの違いは、ここにあります。

ミニ展示会に協力頂いたクリエイターの皆様

ミニ展示会に協力頂いたクリエイターの皆様

3. デジタルとリアルの往復設計

青海街市での1,000名という接点は、デジタルだけでは生まれなかった成果です。特に、クリエイターとの連携によるNFTアートのフィジカル展示は、NFTを知らない層への橋渡しとなりました。

NFTプロジェクトは、デジタル空間で完結する必要はありません。むしろ、リアルな場との往復が、より豊かな関係性を生みます。

個人店舗であれば店舗イベント、クリエイターであれば展示会やワークショップ。NFTをきっかけに、リアルでの出会いを設計します。アクリルマグネットローダーのような「手に取れるNFT」という工夫も、デジタルとリアルの架け橋になります。この循環が、コミュニティの厚みを増していきます。

コミュニティ運営への過度な期待も禁物です。300人のうち、実際に活動するのが30人だとしても、その30人が生み出す価値は計り知れません。全員を動かそうとするのではなく、動きたい人が動きやすい環境を作る。この視点の転換が、持続可能なコミュニティを育てます。

青海街市

青海街市

「継続する力」という資産

青島まちづくりデジタル住民権のセカンドセールは、華やかな成功ストーリーではないかもしれません。しかし、ここには別の価値があります。それは「継続する力」です。

初回の結果に一喜一憂せず、課題に向き合い、開発を進め、リアルな接点を作り、クリエイターと連携し、販売方式を改善して、再び挑戦する。この地道な積み重ねこそが、長期的なプロジェクトを支える最大の資産ではないでしょうか。

HEXAを活用する個人店舗やクリエイターにとって、青島の取り組みは重要な示唆を与えてくれます。NFTは短期的な資金調達ツールではなく、長期的な関係性を構築し、少しずつコミュニティを育て、リアルとデジタルを行き来しながら、新しい価値を創造していくプラットフォームです。

5年で1万人という目標は、今も変わりません。300人から始まった物語は、セカンドセールを経て1,000人へと続いていきます。その先に何が待っているのか、青島の挑戦はまだ始まったばかりです。

青島まちづくりデジタル住民権 セカンドセール

発行者:青島まちづくり協議会

販売期間:2025年10月18日 9:00 〜 11月17日 23:59

価格:1,000円

販売方式:先着順(第1回と合わせて1,000個が上限)

購入案内:HEXA 青島まちづくりデジタル住民権NFT

https://nft.hexanft.com/blog/article/aaa4349b-ce7f-49df-8c0c-9bc671deb407