日本最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社が、「第5回 XR・メタバース総合展【夏】」にて、メタバースの産業利用強化を掲げインダストリアルメタバースチームの設立を発表した。急速に高まる産業分野からのニーズ、そして生成AIが生む新たな可能性。コンシューマー領域で確立した強みを武器に、クラスターはなぜ今、産業メタバースへ舵を切るのか。その狙いと未来を、会場で代表取締役 CEO 加藤 直人 氏に直撃した。(文=MetaStep編集部)

産業領域へ舵を切る理由

「世の中の要請が、間違いなく強まってきています」

インタビュー冒頭、加藤氏は力強く切り出した。これまでバーチャルイベントをはじめ、コンシューマー向け領域で存在感を放ってきたクラスターが、いま産業分野へと大きく舵を切った。その背景には、目覚ましい変化がある。

「この1年くらいで、法人様からの問い合わせがすごい勢いで増えたんですよ。特に建設、製造、土木、エネルギー、防災といった分野からの声が顕著で、産業領域に本格シフトしようと決意しました。根本にあるのは、世の中の要請という感じですね」(加藤氏)

確かにメタバースという言葉そのものは、かつての熱狂が一巡し、いまは過剰な期待が落ち着きを見せつつある。しかし加藤氏は、その現状を冷静に受け止めたうえで、むしろ新たな可能性が着実に芽吹いていることに手応えを感じている。

「海外のXRコミュニティと接する中で強く感じるのは、デジタルツインや産業向けメタバースが急速に伸びているということです。市場予測が当初より下方修正される中でも、この分野は確実に動き続けている。僕たちのミッションは『創造力を加速する』こと。テクノロジーで物を作る力を伸ばすのが、クラスターの本質だと思っています」(加藤氏)

クラスターが創業時から掲げてきたのは、バーチャル空間をインフラとして活用し、経済圏を作り上げるというビジョンだ。その中で「産業」という領域は、同社の技術を社会に根付かせる最前線ともいえる。

「バーチャルだからこそできる可視化やシミュレーションの力が、ものづくりの現場で生きてくる。我々にとって、産業分野での挑戦はまさに自然な流れなんです」(加藤氏)

「簡単」が武器になる

産業メタバースへの挑戦の鍵を握るのが、クラスターが長年培ってきた「簡単さ」だ。

「当社のDNAは、とにかく簡単に、シンプルに、なんですよ」

加藤氏が何度も強調するのは、誰でも扱えるユーザーインターフェースの重要性だ。特に象徴的なのが「ワールドクラフト機能」だろう。

「UnityやBlenderなど専門ツールは使いこなすのが大変。でも、クラスターのツールなら、専門知識がなくても直感的に3D空間を作れる。それが強みです」(加藤氏)

建設業や製造業の現場では、3DCGやCAD、BIMといった技術はすでに活用されているが、それらを扱うのは、その分野を専門とする特定の部署の人たちに限られていた。

「これまで現場の方々やマーケティング、営業といった部署で3DCGツールを直接使う機会はほとんどありませんでした。しかし、本来は多様な立場の人々がデータを共有し、共通のビジュアルをもとに議論できる方が、意思決定の質は格段に高まります」(加藤氏)

この「民主化」という発想は、クラスターがコンシューマー領域で長年培ってきた経験に根ざしている。誰もが参加しやすい空間を設計するという思想は、産業分野においても大きな強みとなる。

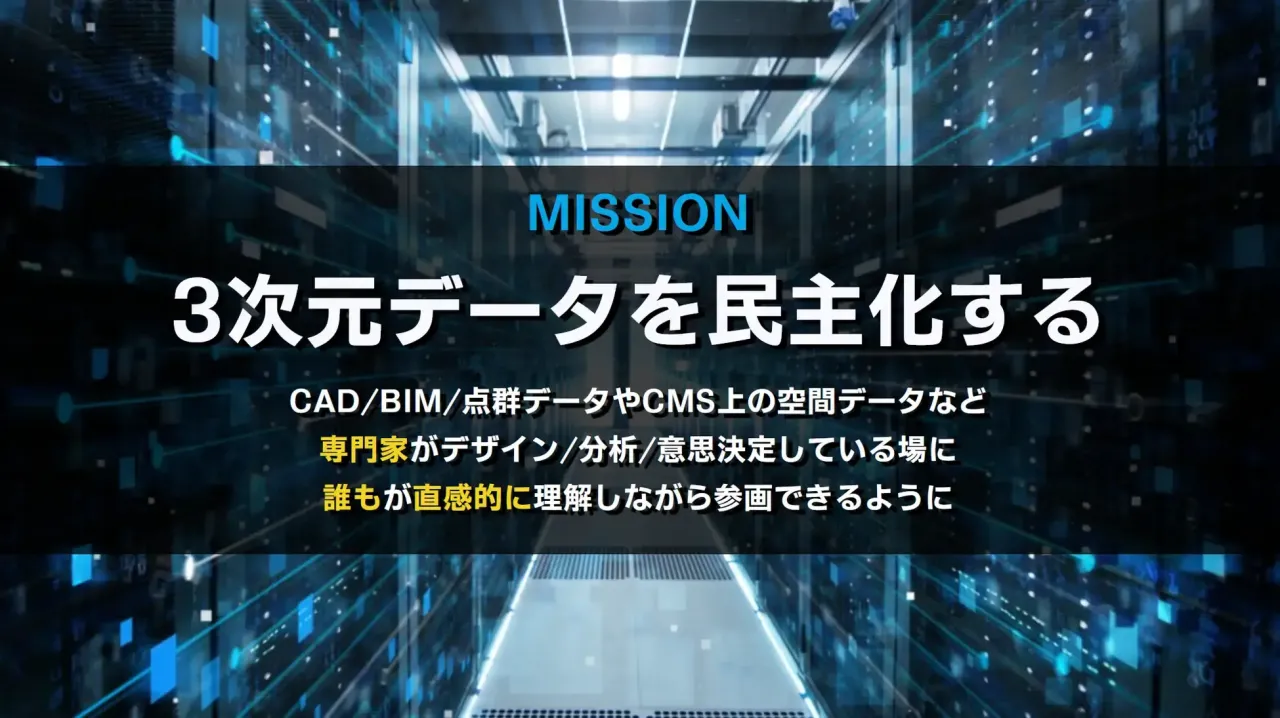

加藤氏は「3次元データを民主化する」ミッションについて力強く語った(資料引用:PR TIMES)

加藤氏は「3次元データを民主化する」ミッションについて力強く語った(資料引用:PR TIMES)

「例えば長崎造船様では、船の3DCGデータを取り込み、設計者だけでなく現場の作業員の方々もバーチャル空間でレイアウトや設計の議論に参加されています。身長差による視界の違いといった現場特有の課題も、その場で検証できる点は非常に意義深いと思います」(加藤氏)

テーマパークの設計で用いる、ミニチュア模型とカメラによる視点検証を例に挙げつつ、加藤氏は続ける。

「クラスターを活用すれば、同様の視覚的検証が、より低コストで柔軟に実現できます。産業分野でもこうした技術が、大きな価値を発揮すると考えています」(加藤氏)

それは、バーチャル空間が単なる「仮想」ではなく、現実を改善する手段であることを示す象徴的な例だ。

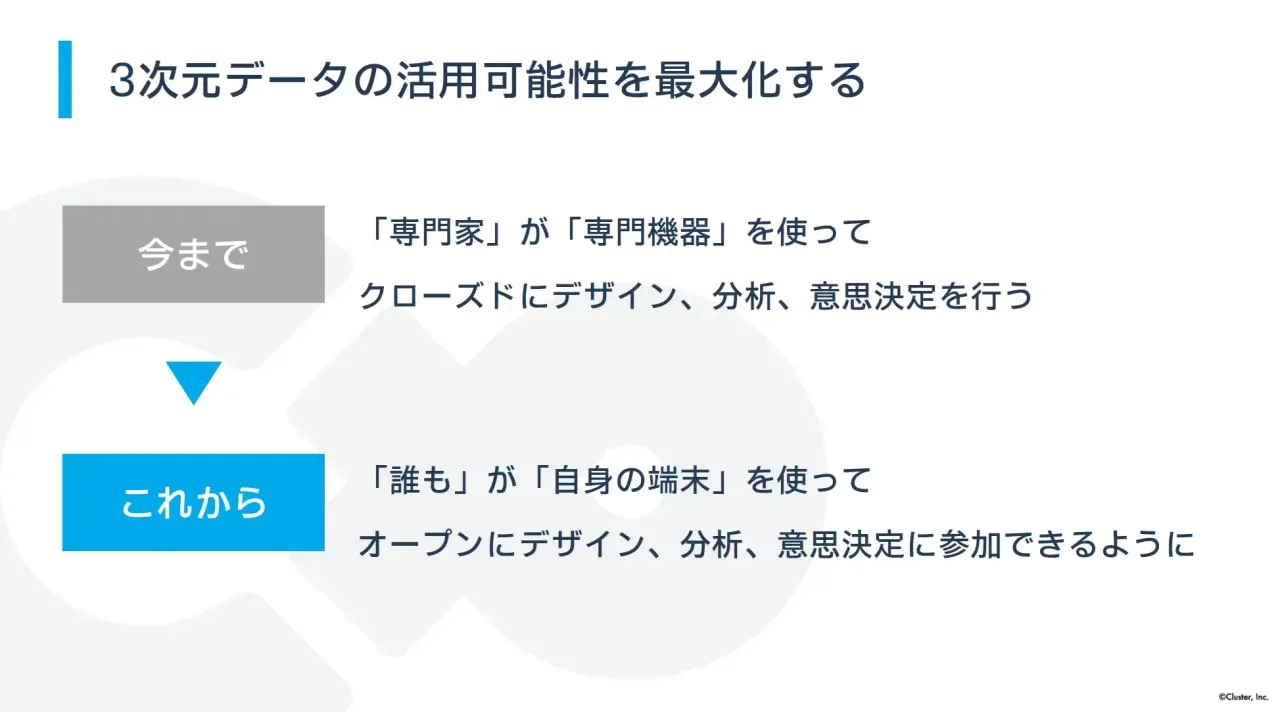

3次元データの活用が広がれば、ビジネスの在り方も大きく変わるかもしれない(資料引用:PR TIMES)

3次元データの活用が広がれば、ビジネスの在り方も大きく変わるかもしれない(資料引用:PR TIMES)

埋めるべき現場の溝

加藤氏が産業メタバースの可能性を語る中で、繰り返し強調したのは「現場との距離」という課題だ。

「例えば3DCGやCADのデータを保有していても、せっかくの資産にもかかわらず、その活用が設計段階にとどまり、運用や現場レベルにまで十分に浸透していないのが現状です」(加藤氏)

データの存在自体は決して珍しくない。だが、それを日常の業務で活かし切れている企業は多くない。

「結果として、それらのデータが限られた専門部門に閉じたままとなり、マーケティングや営業、現場の運用担当者が十分にアクセスできない状況が続いています。これは非常にもったいないことです」(加藤氏)

クラスターの産業向けメタバースは、こうした「運用の溝」を埋めることを目指している。

「私たちが実現したいのは、社員や場合によっては顧客も含め、あらゆる関係者が3DCGデータを共有し、共通の視点で議論できる環境です。これが整えば、部署間の連携は格段に円滑になり、設計や意思決定が現場目線で行われるようになります。結果として、コミュニケーションのスピードも大きく向上するでしょう」(加藤氏)

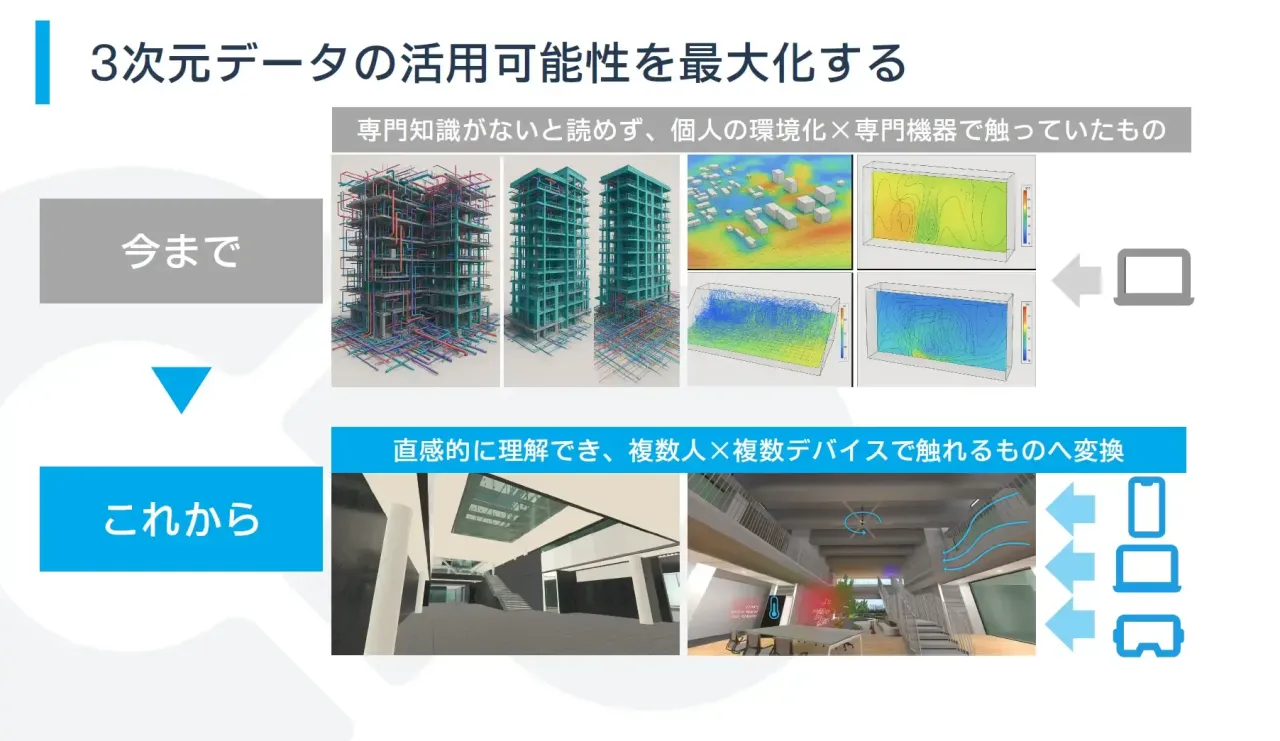

産業の世界に根強く残る「専門家と現場の分断」の解消が、クラスターが掲げる産業メタバースの本質的な価値だ(資料引用:PR TIMES)

産業の世界に根強く残る「専門家と現場の分断」の解消が、クラスターが掲げる産業メタバースの本質的な価値だ(資料引用:PR TIMES)

AIが開く次の扉

そして、産業メタバースの未来を語る上で、加藤氏が特に大きな期待を寄せているのが、生成AIの進化だ。

「AIの進化は、間違いなくメタバースの追い風になると確信しています」(加藤氏)

メタバース領域において、長年の課題となってきたのが、膨大な3DCGコンテンツを一から制作するための時間とコストである。加藤氏は、その状況を次のように語る。

「これまでは、例えば一つの机を3DCGで表現するにも、ゼロから制作する作業が必要で、非常に多くの労力がかかっていました。しかしAIの活用によって、そのプロセスは飛躍的に効率化されつつあります。コンテンツ生成のハードルが、いままさに大きく下がろうとしているのです」(加藤氏)

加藤氏は、AIの役割をXRやARと対比させながら、次のように説明する。

「XRやARは、人間とコンピュータがどのように情報をやり取りするかというインターフェースの領域です。一方、AIはその背後で論理を構築し、最適なアウトプットを導く役割を担います。AIが進化すれば、3Dコンテンツの制作もさらに直感的かつ柔軟に、人のニーズに即した形で進化していくと考えています」(加藤氏)

クラスターではメタバースの産業利用の強化に伴い、インダストリアルメタバースチームを設立した(資料引用:PR TIMES)

クラスターではメタバースの産業利用の強化に伴い、インダストリアルメタバースチームを設立した(資料引用:PR TIMES)

バーチャル空間の最大の利点は、現実空間では困難な試行錯誤や検証を、低コストかつ迅速に実施できる点にある。加藤氏は、それこそが現場における課題解決の強力な手段になると見ている。

クラスターが描く産業メタバースは、単なる仮想空間にとどまらない。AIとの融合によって、現実世界の課題解決を加速させる、次世代のビジネスインフラとして大きな進化を遂げようとしている。加藤氏の言葉には、その未来を確信する強い意志が滲んでいた。