暗号資産取引所には、国内取引所と海外取引所という選択肢があります。近年、日本からアクセス可能な海外取引所が増加しており、その豊富な機能と柔軟な運用体制が注目されています。その一方で国内取引所は安全性が高いといったメリットも。まずは当記事で、国内取引所と海外取引所の機能面での違いを理解しビジネス展開における活用のポイントを探っていきましょう。

国内取引所と海外取引所、その基本的な違い

引用元:Bybit

国内取引所と海外取引所では、取扱通貨の種類から法規制対応まで、様々な面で大きな違いが存在します。これらの違いは、ビジネスの展開方法や、提供できるサービスの範囲に直接的な影響を与えます。

取扱通貨ペアの違い

国内取引所では、金融庁による事前審査を経た暗号資産のみが取り扱われます。これに対し、海外取引所では新興の暗号資産を含む幅広い通貨ペアが提供されています。

例えば、2024年12月現在、国内大手取引所が取り扱う暗号資産は30〜40種類程度であるのに対し、Binanceなどの海外大手取引所では数百種類の暗号資産が取引可能です。この違いは、特に新規プロジェクトの展開において重要な意味を持ちます。自社で新たな暗号資産を発行する場合、海外取引所を用いることで比較的容易に上場できる可能性があります。

法規制対応における違い

国内取引所は、資金決済法や金融商品取引法に基づく厳格な規制下にあり、顧客の本人確認(KYC)や取引モニタリングが徹底されています。一方、海外取引所は所在地の法規制に従いつつも、より柔軟な運営が可能です。

例えば、取引開始にあたって必要な本人確認のレベルが、取引額に応じて段階的に設定されているなどのケースが多く、小規模な取引からスタートしやすい環境が整っています。

ただし、これは必ずしも法令順守が緩いことを意味するわけではなく、むしろ実務に即した合理的な対応と捉えることができます。

取引手数料の構造

取引手数料は、ビジネスのコスト構造に直接影響を与える重要な要素です。国内取引所の手数料は概して固定的で、大口取引でも一定の手数料が発生します。これに対し、海外取引所では取引量に応じた段階的な手数料体系が一般的で、取引量が増えるほど手数料率が低下します。

例えば、月間取引量が100万ドルを超える場合、手数料率が0.1%以下になるといったケースも珍しくありません。また、独自のトークンを保有することで手数料が割引される仕組みなども、海外取引所の特徴的な点です。

ビジネス展開に影響を与える機能面の違い

暗号資産をビジネスに活用する際、取引所が提供する機能の違いは重要な検討要素となります。特に、システム連携やスマートコントラクトの活用、法定通貨との連携など、実務的な観点から大きな差異が存在します。

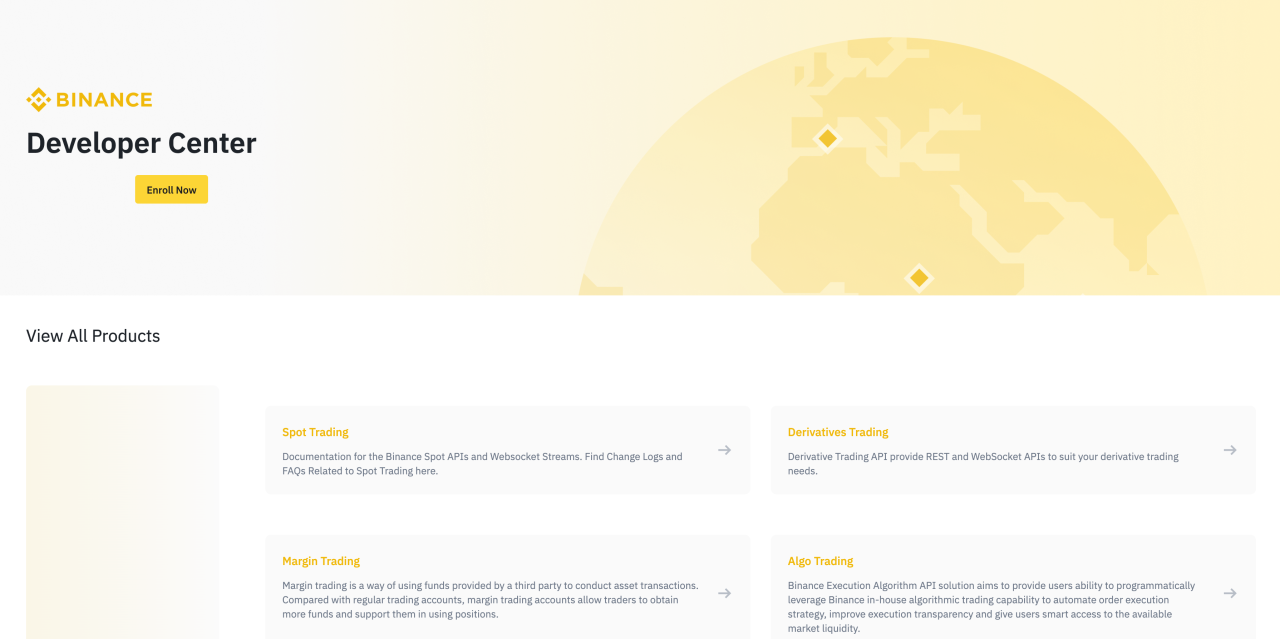

APIの充実度と開発環境

引用元:Binance

海外取引所は、一般的により充実したAPI環境を提供しています。例えば、大手海外取引所では、リアルタイムデータの取得や、複数の条件を組み合わせた高度な注文タイプなど、豊富なAPI機能がサポートされています。また、開発者向けのドキュメントも豊富で、サンプルコードや開発者コミュニティも活発です。

これにより、自社サービスへの暗号資産決済の組み込みや、独自の取引システムの開発が容易になります。一方、国内取引所のAPIは、機能が限定的な場合が多く、開発環境も比較的シンプルな構成となっているケースが少なくありません。

スマートコントラクトとの連携

海外取引所の多くは、イーサリアムやBNBチェーンなど、主要なスマートコントラクトプラットフォームとの連携を積極的に進めています。これにより、DeFi(分散型金融)プロジェクトとの連携や、独自のトークン発行、NFTの発行・取引など、幅広いブロックチェーンビジネスの展開が可能です。

国内取引所では、規制上の懸念からスマートコントラクトとの連携に慎重なアプローチを取っているケースが多く、この点は大きな違いとなっています。

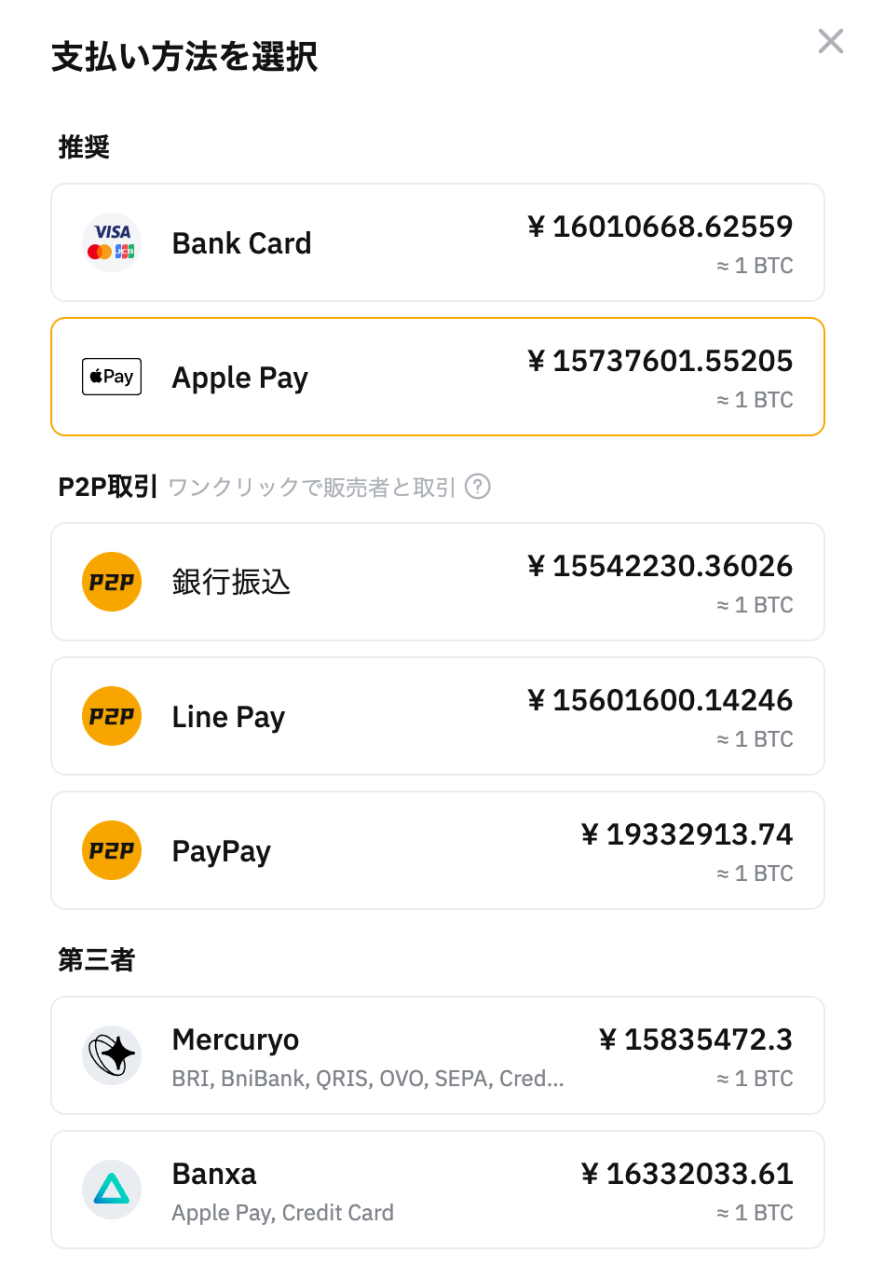

フィアット通貨との連携手段

引用元:Bybit

引用元:Bybit

両替や送金など、法定通貨(フィアット通貨)との連携方法も、国内取引所と海外取引所では大きく異なります。国内取引所では日本円での入出金が主流で、銀行口座との連携が必須となります。

一方、海外取引所ではクレジットカードやデビットカード、電子決済サービスなど、多様な入出金手段が提供されています。また、USDTやUSDCなどのステーブルコインを介した取引も一般的で、国際送金の手段としても活用できます。これは、グローバルなビジネス展開を考える上で重要なポイントとなります。

付加価値サービスの内容比較

取引所が提供する付加価値サービスは、ビジネスモデルの可能性を大きく広げる要素となります。国内取引所と海外取引所では、提供されるサービスの範囲や内容に顕著な違いが見られます。

レバレッジ取引の違い

国内取引所でのレバレッジ取引は、金融商品取引法に基づく規制により、最大倍率は4倍までと制限されています。これに対し、海外取引所では1,000倍という高レバレッジ取引が可能なケースもあります。

ただし、これは必ずしもビジネスにとってプラスとは限らず、むしろリスク管理の観点から慎重な判断が必要です。

また、証拠金として暗号資産を活用できる点も海外取引所の特徴です。

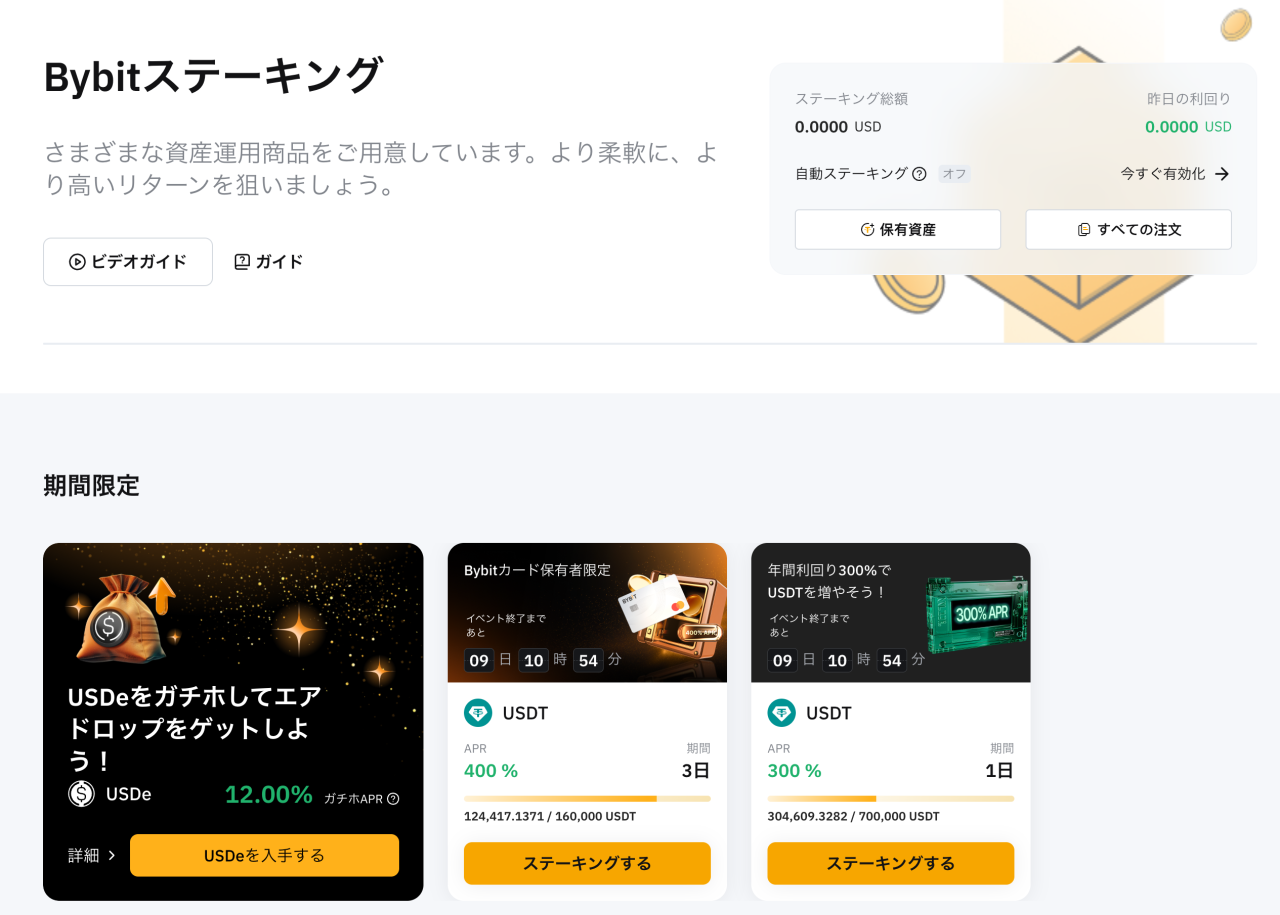

ステーキングサービスの違い

引用元:Bybit

国内取引所のステーキングサービスは、主にイーサリアムなど、一部の主要暗号資産に限定されています。一方、海外取引所では数十種類の暗号資産でのステーキングが可能で、報酬率も比較的高水準となっています。

例えば、Bybitでは「Bybitステーキング」などのプラットフォームを通じて、積立ステーキング、定期ステーキング、流動性マイニングなど、多様な収益獲得手段を利用できます。これらのサービスは、保有資産の運用効率を高める手段として活用できます。

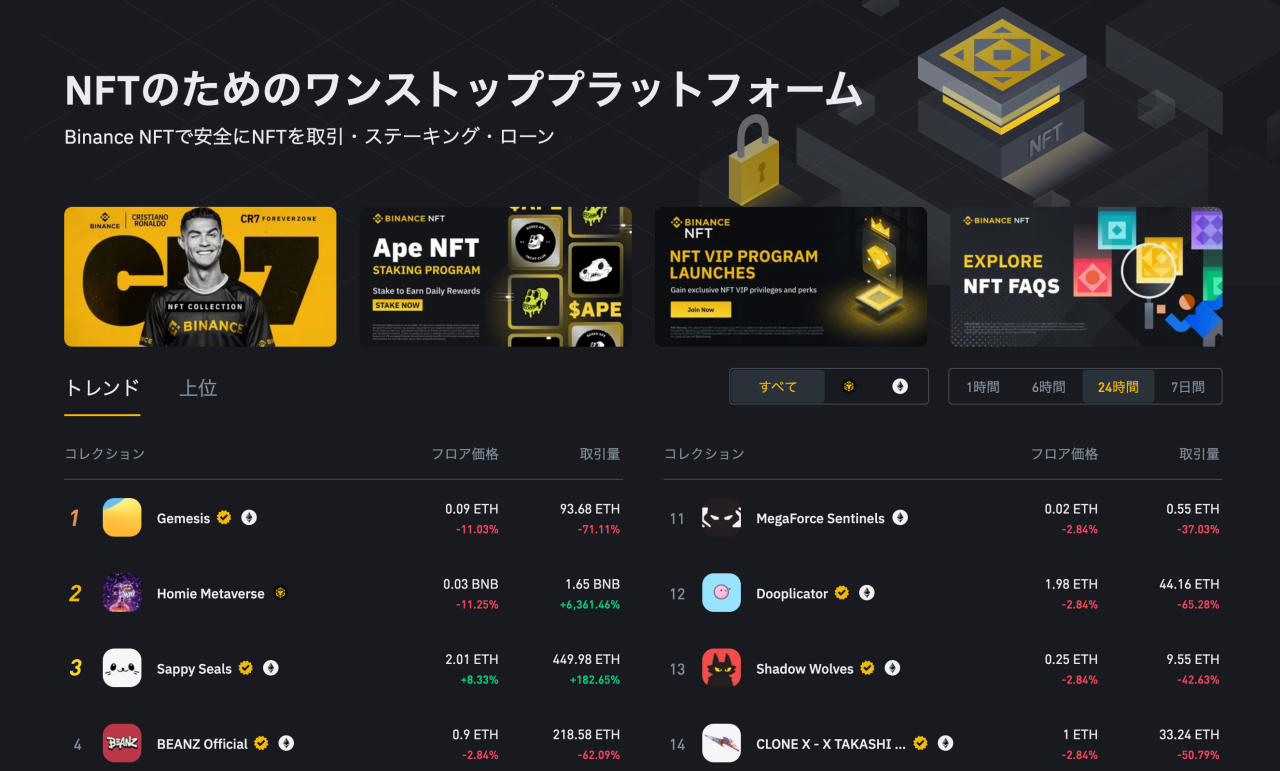

NFT関連サービスの展開状況

引用元:Binance

海外取引所は、NFTマーケットプレイスの提供にも積極的です。例えば、BinanceのNFTマーケットプレイスでは、アート作品からゲームアイテムまで、幅広いNFTの取引が可能です。また、独自のNFTの発行・販売機能も提供されており、新規ビジネスの展開プラットフォームとしても活用できます。

国内取引所では、NFT関連サービスを提供している取引所の数は少なく、展開している場合も、取り扱っているNFTのジャンルや機能が限られているケースが多く見られます。

新規プロジェクト展開におけるポイント

利用する取引所の選択は、新規プロジェクトの成否を左右する重要な要素となります。特に、資金調達やマーケティング、グローバル展開の観点から、国内取引所と海外取引所では大きな違いが存在します。

IEO(取引所による新規暗号資産の公開販売)の違い

引用元:Binance

海外取引所では、IEOプラットフォームを通じた新規プロジェクトの資金調達が活発に行われています。例えば、Binance LaunchpadやKuCoin Spotlightなどのプラットフォームでは、厳格な審査を経た優良プロジェクトのトークンセールが定期的に実施されています。

これにより、プロジェクトは資金調達を行うだけではなく、取引所のユーザーベースを活用したマーケティングも可能になります。一方、国内取引所ではIEOの実施例が極めて少なく、新規プロジェクトの展開手段としては限定的です。

マーケットメイキング機能の違い

海外取引所では、プロジェクト側が独自のマーケットメイカーを起用することが可能で、取引の流動性を柔軟にコントロールできます。また、取引所自体が提供するマーケットメイキングプログラムも充実しており、新規上場時の価格安定化や取引量の確保がしやすい環境が整っています。

一方、国内取引所のマーケットメイキング機能は限定的で、流動性の確保が課題となるケースが多く見られます。

今後のビジネス展開を見据えた取引所選びを

取引所の選択は、単なるコストや利便性の比較だけでなく、中長期的なビジネス戦略との整合性を考慮する必要があります。

国内取引所は、日本市場に特化したサービス展開や、厳格な法令順守体制による信頼性の確保に強みがあります。一方、海外取引所は、豊富な機能と柔軟な運用体制により、新しいビジネスモデルの実現をサポートできます。

両者の特徴を理解した上で、自社のビジネスモデルや成長戦略に合わせた最適な選択を行うことが重要です。また、国内取引所と海外取引所を併用するハイブリッドアプローチも、リスク分散や機能補完の観点から有効な選択肢となるでしょう。