現在のメタバースは、ガートナーのハイプサイクルにおける「幻滅期(Trough of Disillusionment)」に位置づけられる。過度な期待が剝がれ、世間では「下火」と捉えられがちだ。しかし総務省は、これを停滞ではなく「次の普及段階に移るための必然的プロセス」とみている。市場予測データを踏まえ、更なる普及促進に向けた政策面での後押しを進めているのだ。MetaStep編集部は、総務省 情報通信政策研究所の忍田 茉優さんに、メタバースの現在地と政策の狙いを聞いた。(文=MetaStep編集部)

併せて読みたい:「都市・エンタメ・社会実装――「Metaverse Japan Summit 2025」で語られた、業界の未来像」

メタバース普及の鍵となる「非ビジネス」ユーザー

総務省が発刊している情報通信白書の市場調査データ※によれば、世界のメタバース市場規模は今後大きく伸びていき、2024年の744億ドルから、2030年には5,078億ドルまで拡大すると予測されている。市場が拡大する中、デバイスの低廉化・軽量化等によってXR(VR・AR・MR)を用いたメタバースも含め今後も期待ができる。

※統計データプラットフォームStatistaのデータを参照して作成

それでもなお、多くの人は「変化」を感じていない。その理由を忍田さんはこう分析する。「社会課題を解決するためのビジネス用途と、チャットやゲームを楽しむ個人用途との間にギャップがあるのが要因の1つです。ビジネス分野での利活用が先行して進んでいる一方で、チャットやゲームを利用しない個人の方にとっては『メタバースの普及が身の回りで進んでいる』という実感を持ちにくいのではないでしょうか」(忍田さん)。総務省独自の国内メタバース市場規模推計でも、すでに市場規模としてはビジネス向けが先行していることが明らかだ。

(出典)総務省「技術動向を踏まえた電波利用に係る課題等に関する経済学的観点を踏まえた調査研究の請負」(2025年3月)

個人向け・企業向けの市場規模を合計すると、2025年時点では約9,100億円、2030年には約2兆円まで拡大すると推計される。

その中で比較すると、市場の伸び率は個人向けのほうが高く、潜在的な利用ニーズに期待が寄せられている。また企業のメタバース利活用が進むことに伴い、企業向けメタバースの一部が個人向けサービスにも活用・転用され、より市場が拡大する可能性もある。「最初に広がるべきは“生活者の利用実感”です。個人利用が増えることで、利活用全体の基盤形成につながります」(忍田さん)。

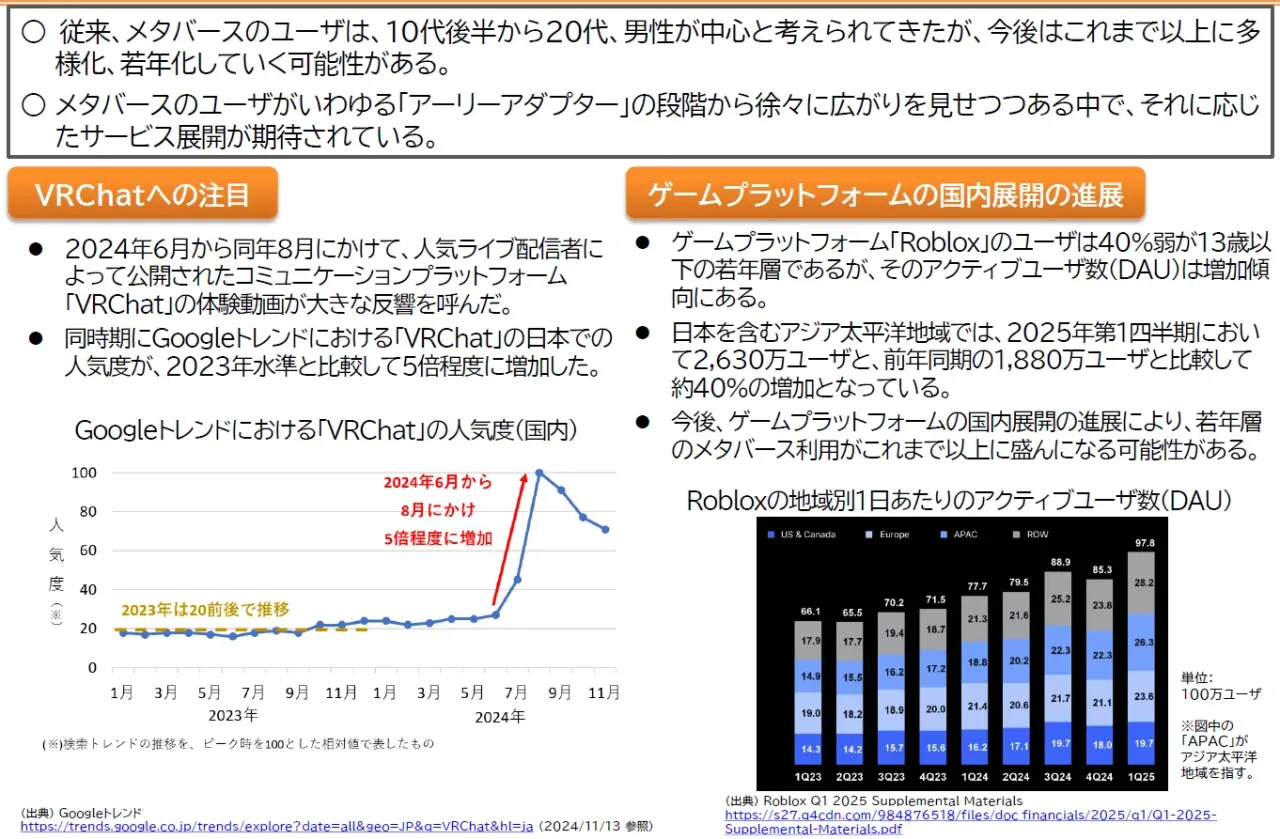

メタバースユーザーは個人利用を中心に増加かつ若年化している。配信者経由によるVRChatユーザーの増加や、ゲームプラットフォームの拡大が主な要因と考えらえる

メタバースユーザーは個人利用を中心に増加かつ若年化している。配信者経由によるVRChatユーザーの増加や、ゲームプラットフォームの拡大が主な要因と考えらえる

業界の指針を示す、2つの取り組み

こうした認識に基づき、総務省は具体的な取り組みを進めている。

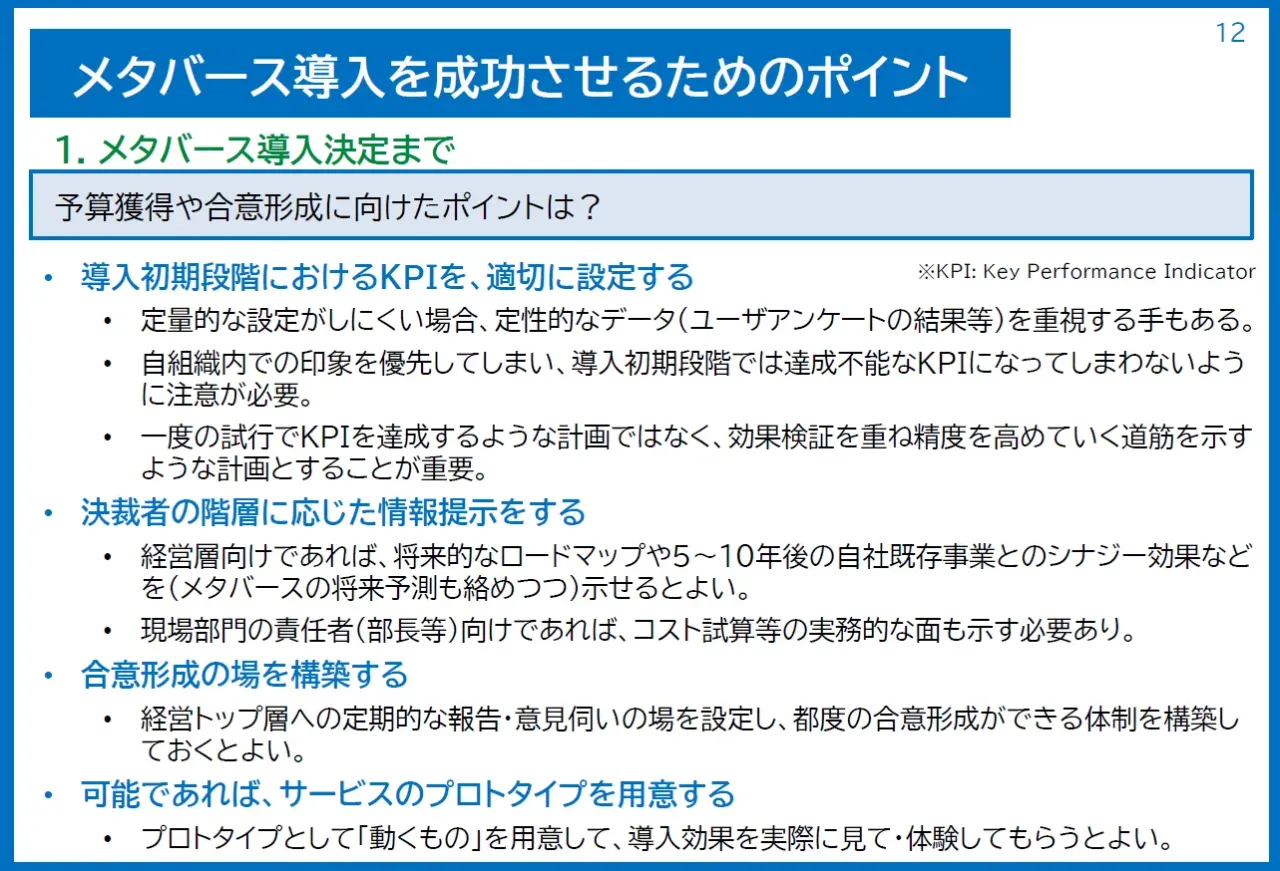

一つは、「社会課題の解決に向けたメタバース導入の手引き」の策定である。これはメタバースを活用した企業の成功事例を参考に、これから導入を検討する企業や自治体が失敗しないためのポイントをまとめたものだ。

「社会課題の解決に向けたメタバース導入の手引き」。メタバースの基礎知識から、具体的な実例まで詳しく説明され、自組織へのメタバース導入に対するイメージを深めることができる

「社会課題の解決に向けたメタバース導入の手引き」。メタバースの基礎知識から、具体的な実例まで詳しく説明され、自組織へのメタバース導入に対するイメージを深めることができる

現在、企業や自治体がメタバース導入に必要な情報を得る手段は限定的だ。インターネットの検索もあるが、逆に情報量が多すぎて煩雑となっており、初心者向けにまとまっているページも見つけにくい。検討層にとっては、提供事業者に接触する前に、まず何をすべきか分かりにくいという課題が存在する。

こうした状況で、行政機関である総務省が、中立的な立場で情報収集のチャネルを一つ増やし、潜在ビジネスユーザーが直面する「何をしていいか分からない」という課題に対処する。そうしてこの「手引き」が作成された。

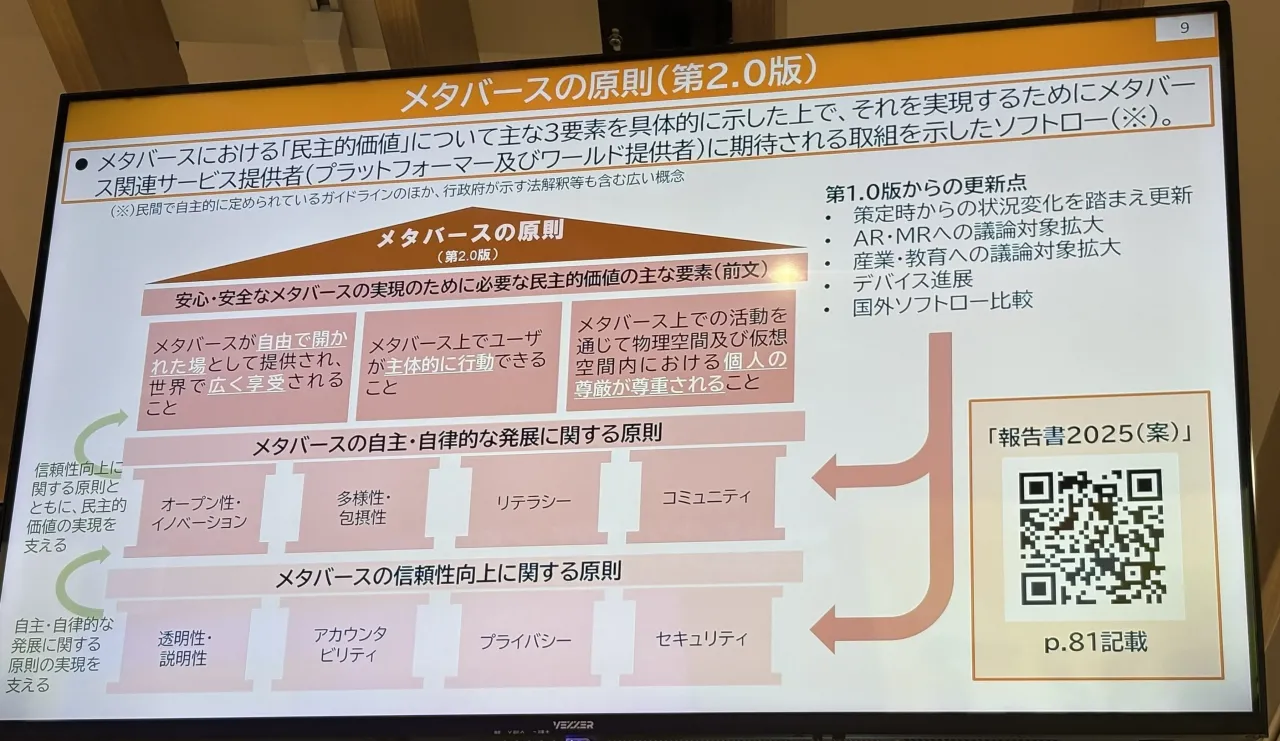

もう一つは、空間の「安心・安全」を確保するための指針「メタバースの原則」の策定だ。これは、VRChatやClusterに代表されるプラットフォーマーやワールド提供者に向けて、安心安全な空間作りに取り組んでもらうための理念をまとめたものだ。

メタバースの原則(第2.0版) (引用:MVJ Summit 2025 投影資料より)

メタバースの原則(第2.0版) (引用:MVJ Summit 2025 投影資料より)

2024年に発表された初版はVRを用いたエンタメ・コミュニケーション目的のユースケースを対象としていたが、最新版ではAR/MRのような現実世界と接点を持つメタバースや、産業利用(インダストリアルメタバース)、行政、医療分野での活用といった多様な利用目的に対応できるようブラッシュアップされている。

プラットフォーマーやワールド提供者が、どのようなサービスを公式に認め、他の事業者との接続性を確保していくかは、産業全体の発展にとって非常に重要だ。忍田さんも「行政である総務省としての課題意識であり、俯瞰的に現状を把握・分析していくことが求められています」と語る。

総務省が2023年10月から開始した「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」では、メタバースの専門家を含む学識者等が参加し、市場、技術、制度動向を踏まえ、メタバースについて情報通信政策上の課題について検討を行う。先に述べた手引きや報告書も、当研究会で議論された後、策定・発表されたものだ。

この研究会ではユーザーの安心・安全確保というテーマのもと、複数の論点を扱う。上述の民主的価値に基づく原則の検討、国際的議論への貢献、XRデバイスの安全利用環境整備など、多くの議論が交わされている。様々な社会課題の解決に資するユースケースについて広く共有することも重要ととらえ、2025年3月にはシンポジウムも開催した。

2025年3月18日開催「安心・安全なメタバースの利活用促進を考える」シンポジウムの様子。ユーザーの安心・安全の確保に向けた取組や、メタバース導入成功の要点、導入効果等について議論が交わされた(引用:PR TIMES)

2025年3月18日開催「安心・安全なメタバースの利活用促進を考える」シンポジウムの様子。ユーザーの安心・安全の確保に向けた取組や、メタバース導入成功の要点、導入効果等について議論が交わされた(引用:PR TIMES)

メタバースは「集合技術」。XRだけでは説明できない世界へ

上述の通り、総務省として目指すのは「安心・安全なメタバースの実現」だ。そのために、利活用促進に向けた各種施策に取組んでいる。

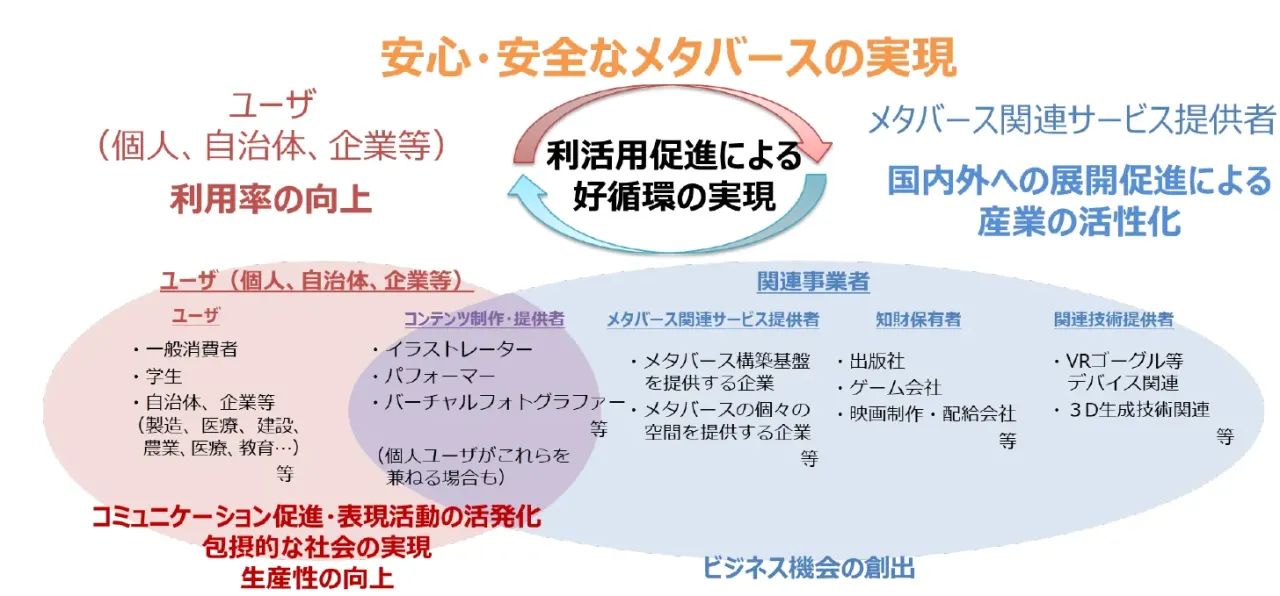

メタバースの利活用が進むことで、関連事業者のビジネス機会創出、そしてユーザーのコミュニケーション促進・表現活動の活発化、社会全体の包摂性、生産性の向上等に結実する。

総務省が目指すメタバースの在り方 (出典)総務省「社会課題の解決に向けたメタバース導入の手引き 1.0」

総務省が目指すメタバースの在り方 (出典)総務省「社会課題の解決に向けたメタバース導入の手引き 1.0」

総務省がメタバースを推進する理由は、経済効果に限定されない。

「メタバースが持つ特長、すなわち地理的制約を超えて『没入感』や『人の認知機能に直接働きかけられる』といったところに着目しています。これらの特長を活用することで、多様な社会課題の解決につながる可能性があります。

メタバース空間は、もはや一つの技術で語り尽くせない世界です。XR型技術(VR/AR/MR)だけではなく、AI、空間コンピューティング、ロボティクス、さらにはブレインテックなど、多様な技術が複合的に絡み合っています」(忍田さん)。

同省はメタバースが社会にもたらす可能性を最大限に引き出すべく、今後も政策的な支援と環境整備を進めていく。

【編集後記】

私たちはメタバースについて議論するとき、業界との親和性やプラットフォームの性能など、民間のレイヤーでその可能性を考えている。しかし本当に「国内のメタバース市場」を考えるとき、やはり制度面や、国としての考えなど、政府側の協力や意見は不可欠だと筆者は考える。

その点を踏まえると「メタバースの原則」や「導入の手引き」そして研究会といった総務省の動きは、メタバースの産業化に向けた、制度的基盤づくりが本格化したことを示しているといえるだろう。

規範整備と実務ガイドライン、没入技術の安全対策や個人情報・決済に関する法制度の整理が進むことで、これまでの実験的フェーズから実際の需要を伴う投資へと市場が移行する可能性も示唆される。

一方で、VR酔い対策やハプティクスの実用化、プラットフォーム間の標準化、収益モデルの確立といった技術・ビジネス上の課題は残る。行政と産業界が協調してこれらの課題を解くことができれば、メタバースは既存のエンタメ活用を超え、地方創生・教育・業務のDX領域で真の産業化を遂げるかもしれない。