地域課題の解決や住民サービスの高度化を目指し、地方自治体でのメタバース導入が現実味を帯びてきている。教育、関係人口、デジタルツイン―― 異なる文脈で挑戦を続ける先進自治体のキーパーソンが一堂に集い、自治体がメタバース活用を成功させるための条件を語り合った。(文=MetaStep編集部)

※本記事は『MetaStep Magazine』に掲載した記事を再掲載したものです。その他の記事は冊子でお読み頂けます。

香川県 三豊市

教育センター長

小玉 祥平氏

1993年東京生まれ。探究学習や教育DXを掲げ、「魂の教育」を推進。放課後改革やメタバース活用など多様な学びを地域と共創する実践者。

新潟県 三条市

元副市長

上田 泰成氏

1991年大阪生まれ。文科省・経産省で教育やデジタル政策に従事し、eスポーツやメタバースにも精通。若さと行動力で地域活性化に挑む。2025年7月末まで三条市の副市長を担う。

静岡県

デジタル戦略局 参事

杉本 直也氏

1971年静岡生まれ。ICTや3次元データを活用しスマートシティやオープンデータ推進を牽引。VIRTUAL SHIZUOKAで多くの賞を受賞し地域DXに貢献。

(プロフィール写真提供=一般社団法人Metaverse Japan)

現場が語る実装のリアル

メタバース活用において、自治体の取り組みは目的もアプローチも多様である。たとえば香川県三豊市は、教育課題の解決を主軸に据えた。市内の中高生を対象に発足した「メタバース部」では、VR空間での交流や共同制作を通じ、学校を越えた学びとつながりの場が形成されている。部員には市が3Dヘッドセットを貸与し、アバターを介した活動が可能だ。香川県 三豊市 教育センター長の小玉祥平氏は「コミュニティ形成と自己表現の機会が、内面的な変化を促す」と手応えを語る。

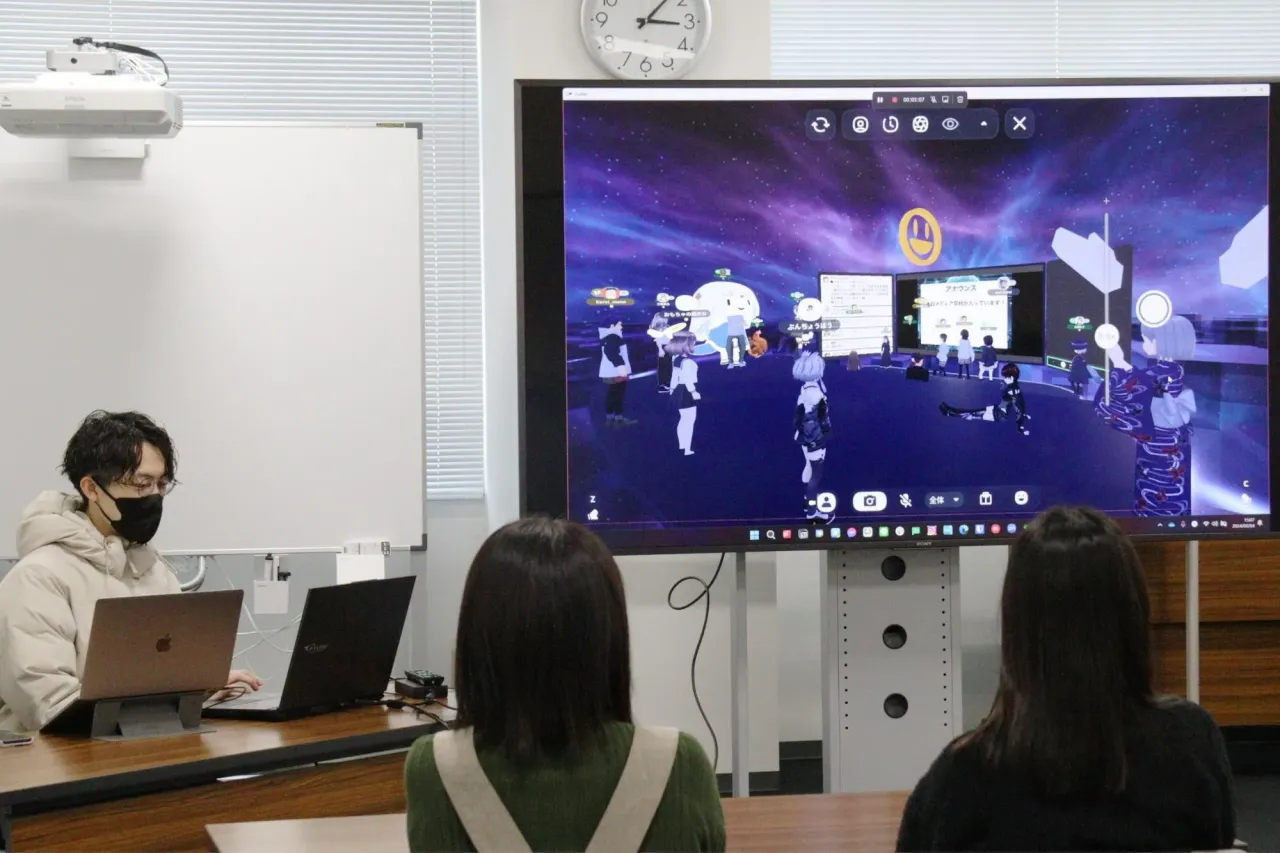

【香川県 三豊市の取り組み】人口減少や少子化による部活動の選択肢減少という地域課題に対応するため、2023年10月に「三豊市メタバース部」を創設。地元の中学生・高校生・高専生を対象に、メタバース(仮想空間)上で多様な人々と交流し、興味や趣味を共有できる新しい部活動の形を提供している。2024年2月には、メタバース空間での最終発表会を開催(役所でもパブリックビューイングを開催)。今後、三豊市発の取り組みを全国の中高生にも開放し、広域的な学びと交流を目指す方針。

【香川県 三豊市の取り組み】人口減少や少子化による部活動の選択肢減少という地域課題に対応するため、2023年10月に「三豊市メタバース部」を創設。地元の中学生・高校生・高専生を対象に、メタバース(仮想空間)上で多様な人々と交流し、興味や趣味を共有できる新しい部活動の形を提供している。2024年2月には、メタバース空間での最終発表会を開催(役所でもパブリックビューイングを開催)。今後、三豊市発の取り組みを全国の中高生にも開放し、広域的な学びと交流を目指す方針。

一方、新潟県三条市は「関係人口の創出」を中核に据える。市外在住者との接点を仮想空間でつくることで、地域とのゆるやかな関係性を築くのが狙いだ。元副市長の上田泰成氏は「住民票は持たずとも『デジタル市民』として関わる人を増やす」と語り、今後はNFTやデジタル特典といった設計も視野に入れる。

【新潟県 三条市の取り組み】2024年7月にDNP・PwCコンサルティングと「関係人口創出を通じた持続可能なまちづくり」に関する連携協定を締結。地域の魅力発信や住民エンゲージメント向上、産業振興などもメタバースを活用して推進している。同年12月にはDNPと協力し、メタバース空間上に「メタバース役所」を設置。ここでは市役所職員の分身となるAIアバターが住民の相談に対応している。

【新潟県 三条市の取り組み】2024年7月にDNP・PwCコンサルティングと「関係人口創出を通じた持続可能なまちづくり」に関する連携協定を締結。地域の魅力発信や住民エンゲージメント向上、産業振興などもメタバースを活用して推進している。同年12月にはDNPと協力し、メタバース空間上に「メタバース役所」を設置。ここでは市役所職員の分身となるAIアバターが住民の相談に対応している。

静岡県では高精度3D点群データを活用したデジタルツイン「VIRTUAL SHIZUOKA」が中核だ。

災害対応、産業振興、観光など幅広い分野で運用されているが、デジタル戦略局 参事 杉本直也氏は「単なるシミュレーションではなく、仮想空間での対話の場としての可能性を感じている」と話す。不登校児童向けのバーチャルスクールや、NFTを通じた環境保全型の関係人口創出など、現実と仮想を横断する試みも進んでいる。

【静岡県の取り組み】県全域の3次元点群データ(デジタルツイン)を活用し、メタバース空間「Metaverse SHIZUOKA」を構築・運営している。この取り組みは、県民の意見交換や情報発信、交流の新たな拠点として、また行政の広聴・広報活動のデジタル化推進策の一環として位置づけられている。最先端のデジタルツイン技術とメタバースを活用し、行政サービスのデジタル化、県民参加の拡大、地域の魅力発信に積極的に取り組んでいる。

【静岡県の取り組み】県全域の3次元点群データ(デジタルツイン)を活用し、メタバース空間「Metaverse SHIZUOKA」を構築・運営している。この取り組みは、県民の意見交換や情報発信、交流の新たな拠点として、また行政の広聴・広報活動のデジタル化推進策の一環として位置づけられている。最先端のデジタルツイン技術とメタバースを活用し、行政サービスのデジタル化、県民参加の拡大、地域の魅力発信に積極的に取り組んでいる。

制度と人材の壁を越えろ

こうした先進的な取り組みにも共通する障壁がある。最たるものが「単年度予算制度」である。新しい施策を試すには一定の継続性が必要だが、自治体予算では翌年の保証が難しい。上田氏は「幹部職員や議会の理解を得るための『根回し』が肝要」と語り、事業化に向けた地道な説得と対話の積み重ねを強調する。

また、「メタバース=万能の解決策」という幻想も根強い。小玉氏は「空間があっても、何をやるかが重要」と述べ、メタバースを単なる技術ではなく「場所」と捉えることの大切さを指摘する。上田氏も「AIやメタバースは業務をゼロにするものではなく、かゆい所に手が届く『補完技術』と捉えるべき」と、期待値の現実化を促す。

さらに大きな課題が「専門人材の不足」である。杉本氏は「現場で活かすには技術だけでなく、行政文脈に落とし込むセンスが求められる」と語る。この点で三条市は、民間企業との連携で突破口を開いた。

DNPやPwCといった企業の人材を活用し、ゼロイチの立ち上げや職員育成を推進。外部人材が入ることで、企画段階から「社会実装」への視点が入る効果があったという。

未来を描く「社会のインフラ」へ

メタバースの可能性は、単なるバズワードに留まらない。地域との関わりをつくる「場所」としての機能は、ふるさと納税や観光PR以上の役割を持ちうる。上田氏は「地域外の人が『中の人』になれるような仕掛けを設計すべき」と述べ、自治体が提供する「出番」と「居場所」の重要性を説く。

静岡県では、海中のデジタルツイン空間に「海藻を植える」という仮想空間での行為と現実の漁業者の活動を接続し、将来的にNFTとふるさと納税を組み合わせ、仮想体験が現実世界の環境保全へと還元される仕組みを検討している。「技術が地域文化や経済活動をつなぐ」象徴的な事例と言える。今後の拡張には、自治体間連携の深化が欠かせないが、「二番煎じを避けたい」という心理的ハードルもある。ここで期待されるのが、民間企業やNPO、そしてメディアの役割だ。小玉氏は「自治体が孤立しないよう、知見共有のハブが必要」と述べる。

また、生成AIやAIエージェントの進化により、自治体職員もリスキリングを求められる時代が来る。杉本氏は「メタバースもAIも、技術ではなく『活かし方』が価値を決める」と話し、行政の変革において「問いの立て方」が鍵になると結んだ。