NFTや暗号資産、DAOといったWeb3技術が、ツーリズム産業に新たな風を吹き込みつつある。2025年4月、体験型旅行や訪日旅行者による「旅ナカ消費」をさらに豊かにし、観光産業全体の競争力を底上げしようと、日本発の「Web3 ツーリズムプロジェクト」が始動した。その挑戦には、法規制や会計、海外展開といった高い壁も立ちはだかる。プロジェクトを率いる日本Web3ツーリズム協会、九州旅客鉄道(以下、JR九州)、テレビ朝日のキーパーソンたちが、そのビジョンとリアルを語り合った。(文=MetaStep編集部)

※本記事は『MetaStep Magazine』に掲載した記事を再掲載したものです。その他の記事は冊子でお読み頂けます。

一般社団法人日本Web3ツーリズム協会

代表理事

岩下 拓氏

広告業界を経てJTB法人事業部で8年勤務し、トップセールス賞などを受賞。国内視察を経てNFTが観光業界を変革すると確信し、日本Web3ツーリズム協会を設立。Web3技術の観光活用や地方創生に尽力している。

九州旅客鉄道株式会社

JR九州NFTプロジェクトファウンダー

牛島 卓二氏

JR九州入社後、商業施設や小売の開発・運営を経験し、DX推進やデータ分析に従事。2021年よりデジタル領域での新施策を検討開始し、2023年から「JR九州NFT」プロジェクトを立ち上げ、NFTを活用した新たな顧客体験や地域活性化を推進している。

株式会社テレビ朝日

ビジネスソリューション本部 IoTv 局

先進コンテンツビジネス担当部長

増澤 晃氏

エンジニア出身、博報堂DYメディアパートナーズで活躍後、2019年よりテレビ朝日で先端コンテンツや新規事業開発に従事。Web3領域に精通し、神津島と連携した「星空ツナガルコミュニティ」など地方創生や観光DXを進める。

異業種連携で仕掛ける新たな観光モデル

Web3の潮流がツーリズムの世界に押し寄せている。NFTや暗号資産を活用した新たな観光モデルを目指す「Web3ツーリズムプロジェクト」が、2025年4月、日本Web3ツーリズム協会、JR九州、テレビ朝日という異色の顔ぶれで正式にスタートを切った。

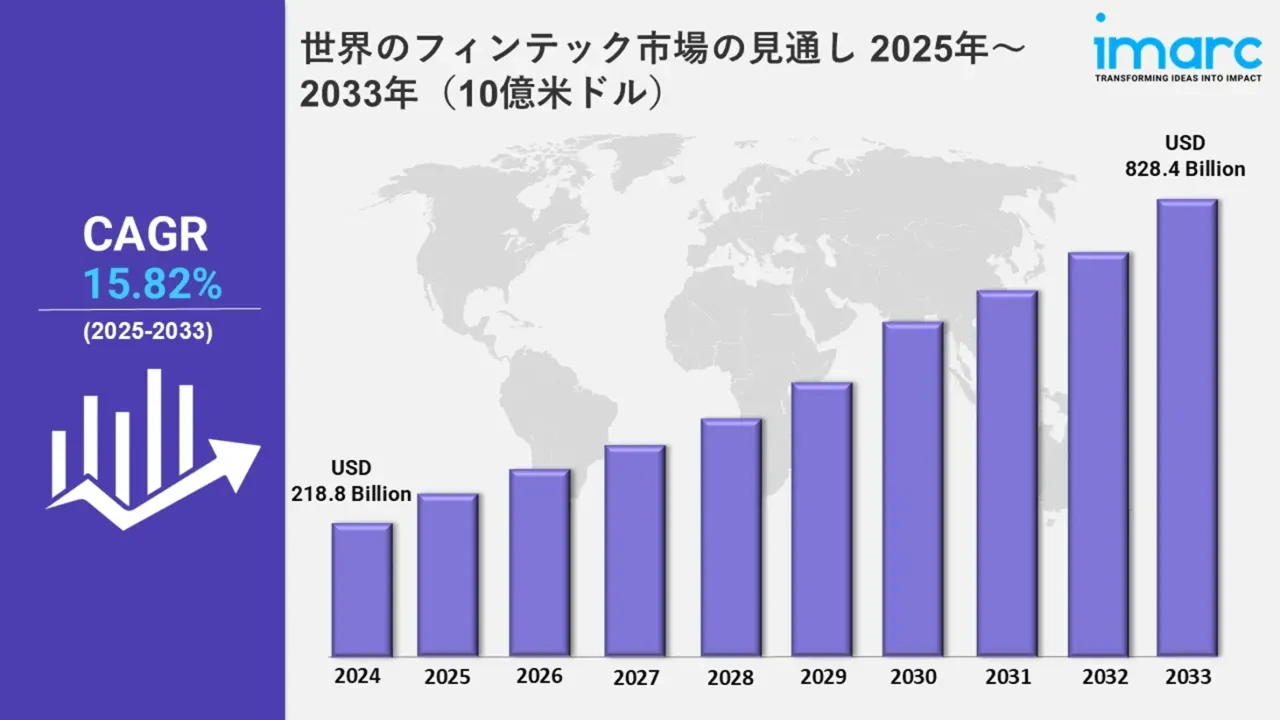

「暗号資産保有者が世界人口の10%を超える勢いの中、旅行商品を暗号資産で売るというチャレンジは、日本ではまだ誰も実行していないんです」と語るのは、日本Web3ツーリズム協会の岩下拓氏だ。「市場は確実にあると思う。今回、一部企業とプロジェクトをスタートしますが、他のパートナーとも共創していきたい」と語る。

プロジェクトの狙いは、単なる技術実装にとどまらない。暗号資産決済による訪日外国人の利便性向上、NFT活用による体験型旅行の価値向上、地方創生の推進など、多岐にわたる。岩下氏は「旅ナカ消費をより豊かにし、観光の裾野を広げたい」と語る。

異業種が手を組む背景には、それぞれの持つ強みがある。JR九州の牛島卓二氏は「九州・日本のお客さま相手に取り組んでいるように、鉄道や駅ビル・ホテルなどのアセットを活かし、Web3を使って九州の面白さを外国人相手にどう伝えるかがテーマ」と話す。NFTで九州に『訪れた証』を残し、訪日外国人向けに暗号資産決済という新たな選択肢を提示する狙いだ。

一方、テレビ朝日の増澤晃氏は「旅中体験や地域コンテンツの展開は、我々エンタメ企業こそが得意」と語る。神津島と連携した「星空ツナガルコミュニティ」では、地域の自然や星空を活かしたNFT施策による共感型コミュニティが生まれている。

「一社だけで閉じて動く時代ではありません」と増澤氏は断言する。岩下氏も「旅行業界だけでなく、スポーツ、サブカルチャー、アート、伝統工芸など異分野の参画を歓迎したい」と呼びかける。Web3を活用したツーリズムの舞台に挑む三者。それぞれが異なる強みを持ち、同じ未来を目指しながらも、そのビジョンには独自の色がある。

旅先での支出をWeb3でどう広げるか

JR九州でNFTプロジェクトを率いる牛島氏の原動力は、「九州を元気にする起爆剤をつくりたい」という想いにある。「Web3をツールの1つとして九州の面白さを発信し、誘客や移動促進につなげたいんです」と牛島氏は語る。九州は東京、大阪、京都などに比べ訪日外国人からの認知度がまだ十分とはいえないのが現状だ。

「NFTで『九州を訪問した証』を残すことができれば、後日、コミュニティ形成につなげられるツールとなります。旅行という体験をデジタルで保存し、共有できる仕掛けには価値があります。ただ単に、一過性の収益のためのNFT販売などではなく、大切なのは、ユーザー体験を高めるために、配付やNFTを持つ意味となるインセンティブやユーティリティの充実、コミュニケーションを絡めた立体的な仕組みづくりだと考えています」と牛島氏。駅や列車、地域イベントと連動したNFT配布を進めるJR九州は、地域全体を巻き込む観光のアップデートを狙う。

一方、増澤氏は「Web3のBtoB 領域は地域や業界を超えて人をつなげる可能性がある。放送局の役割は情報を届けるだけでなく、もっと人々の行動を促す仕組みを作ることだと思います」と語る。

このプロジェクトが抱える課題は海外市場だ。「海外の訪日客が日本で体験を予約する際、暗号資産決済の選択肢はほとんどない。それが海外プラットフォームが手数料を取得する要因です。日本の事業者が直接商品を届ける仕組みを目指したい」と増澤氏は話す。Web3によって、旅は「一度きりの消費」から「つながりから生まれる体験」へと進化する。岩下氏は「NFTをきっかけに顧客と継続的につながり、関係人口を増やせる。これこそ観光ビジネスの新しい可能性です」と話す。

立ちはだかる課題の壁

Web3がツーリズムに新たな可能性をもたらす一方で、現実は甘くない。三者が挑戦する最前線には、いくつもの高い壁が立ちはだかっている。「暗号資産を持っているだけで期末課税が発生する。NFTと暗号資産の境目もまだ曖昧で、何が許されるのか探りながら進めているのが現状です」と岩下氏は吐露する。日本国内では法規制が頻繁に変わり、その解釈も定まらず、企業は法務や会計面で慎重にならざるを得ない。

増澤氏も「新しい領域だからこそ、どの企業にとっても会計監査や法律の整理が課題です。旅ナカ体験をWeb3商品にするには、その仕組みづくりを構築する必要がある」と指摘する。さらに大きなハードルは海外でのPR 展開だ。「日本のツーリズムにおける支払いシーンで、暗号資産が使えること。これをどう海外に伝え、手に取ってもらうかが課題です」と増澤氏。特にPR戦略は未知数だ。「海外向けのデジタル宣伝は、従来の手法がそのまま通用するわけではなく、どのターゲットにどんな訴求をすべきか、まだ模索が続いています」(増澤氏)。

牛島氏も「どれだけ売れるのか分からない商品に、先行投資を決めるのは簡単ではない。どんな商品がWeb3と相性が良いか、まだ業界全体で模索中です」と語る。単なる『話題作り』で終わらせず、持続可能なビジネスモデルにすることが次の挑戦だ。

ただ、こうした課題も共創の枠組みがあれば乗り越えられると三者は口をそろえる。「共創で進めれば、法整備や会計の問題を共有し、参入障壁を下げられる」と牛島氏。岩下氏も「プラットフォームが整えば、小規模な事業者も参加しやすい。ツーリズムは裾野が広いだけに、共創こそが鍵だと思っています」と語る。

未来を変える共創の力

数多くの課題を抱えながらも、三者の表情は明るい。彼らが確信しているのは、Web3が旅の価値を根本から変える力を持っていることだ。増澤氏は「これからの観光は、その場限りの消費ではなく、つながり続ける体験が大切です。Web3はその『関係の継続』を支える技術だと思います」と語る。「放送局はインターネット以前は、一方的に情報を届ける役割でしたが、Web3を活用すれば視聴者や旅行者が参加し、一緒に価値を作ることができる。地域ごとのNFTやコミュニティなど、新しい取り組みが広がっていくことを期待したい」と話す(増澤氏)。「全国の系列局が取り組んでこられた自治体とのネットワークを活かして、地域の課題解決にWeb3を活かすことが新しいチャレンジになるのではないか。地域の人々と未来を作る視点が、これからのメディアの新規事業には必要だと思います」と増澤氏。

岩下氏も「Web3の強みは、これまで観光商品にならなかった地域資源にデジタルで光を当てられること。地元の祭りや伝統工芸、日常の風景もNFTで価値を生み出せる」と語る。「ツーリズムは外貨獲得の手段。人口減少社会で日本が生き残るためには、外に向かう挑戦が必要で、Web3はそれを容易にします」と続ける。

牛島氏も「鉄道は点である地域を線路という線でつなぐハブですが、線だけでは限界がある。面としての展開となる街や商店街、観光地など、地域全体を巻き込むための取り組みとして新しい仕掛けとなるNFTや暗号資産の活用で新たな観光体験を広げたい」と話す。「九州はアジアの玄関口という強みもあり、Web3 を活かせば世界市場に九州を発信できます」と語る。(牛島氏)。

Web3導入は単なる技術革新ではない。三者がそろって語るのは、観光という『人の感情が動く』産業で、体験の価値をいかに深め、つながりを持続させるかという挑戦だ。岩下氏は語る。「旅が一度きりの消費でなく、長期的な関係を築くものになる。Web3は観光ビジネスのLTV(顧客生涯価値)を大きく変えるはずです」(岩下氏)。

三者は異業種連携のさらなる広がりを呼びかける。増澤氏は「さまざまな枠を超えて、より多くの企業や自治体に参加してほしい」と話す。牛島氏も「多様なコンテンツや技術を持つ仲間と連携しなければ、新しい旅の形は生まれない」と力を込める。

未来の観光を変えるのは、一つの企業や業界ではない。共創こそが、ツーリズムの次の扉を開く鍵だ。岩下氏は締めくくる。「Web3を使えば、日本のツーリズムはもっと面白くなるし、世界で戦える産業に進化できる。ぜひ多くの仲間と一緒に挑戦していきたいです」(岩下氏)。Web3×ツーリズムの挑戦の先には、地域の未来を変える新たな旅の形が待っている。