35歳にして突如クリエイターになることを誓い、行動に移し、夢をかなえたという異色の経歴を持つTAKUROMAN氏。MetaStep(メタステップ)編集部はTAKUROMAN氏に、クリエイターを目指す学生や若手クリエイター向けコラム執筆を依頼。TAKUROMAN氏がクリエイターを目指す波乱万丈な日々の中で学んだ、クリエイターとして生きていくために必要なノウハウをお届けするコラムです。

7回目となる今回は、本格化するクリエイターとしての動きにフォーカス。プロジェクト参加やイベント出演を通し、その活動幅を広げていく中で、TAKUROMAN氏は何を感じとったのか?ぜひお読みください。

(他の連載は上記のバナーからご覧ください)

この連載の流れ

前回は、2021年に初参加したクリエイターEXPOで、どのようにしてゼロから仕事を受注するに至ったかを振り返りました。今回は同じく2021年から、NFTを中心にデジタルアートの世界で活動が広がっていった経緯をお伝えしたいと思います。

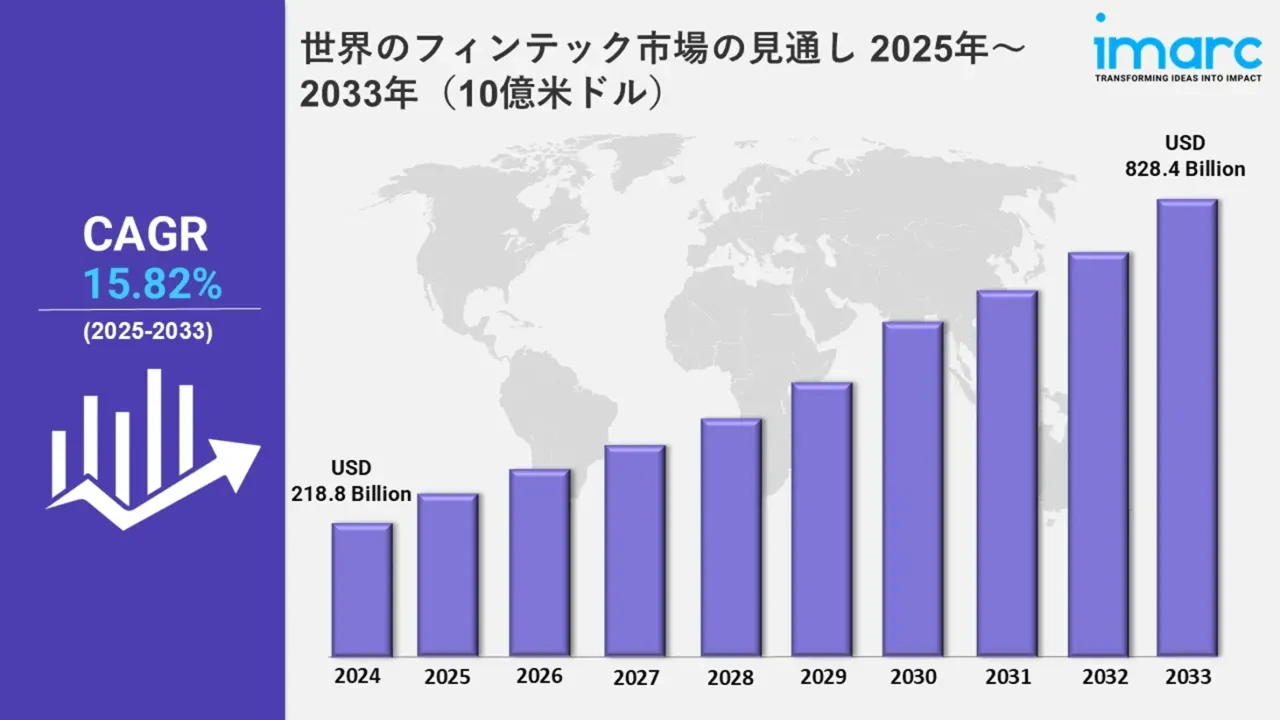

NFT市場への参入

2021年3月、アート界を揺るがすニュースがありました。アーティスト「Beeple」のNFT作品がオークションで約75億円という金額で落札されたのです。当時ちょうど自分がアーティスト活動を始めるタイミングでした。僕は「これだ!」と感じ、NFT市場に飛び込むことを決めました。従来、デジタル作品は無限にコピーできるため価値がないと言われがちでしたが、ブロックチェーンを用いることでデジタルデータを唯一無二の存在にできる。そこに強く魅力を感じていたのです。

OpenSeaのアカウント画面

OpenSeaのアカウント画面

最初は世界最大級のNFTマーケットプレイスであるOpenSeaに作品をアップロードし、国内外の市場に向けた第一歩を踏み出しました。その後は国内での活動基盤を探し、当時もっとも盛り上がっていた「nanakusa」(後のSBINFT nanakusa)に応募。晴れて第2期の公認アーティストに選出されました。同マーケットプレイスでは、さまざまな企画や企業コラボレーションを実施しており、アーティスト同士の情報交換も活発におこなわれていました。そこで知り合ったクリエイター仲間とは今でも親しい間柄で交流を続けています。

36FUJIプロジェクトと飛躍

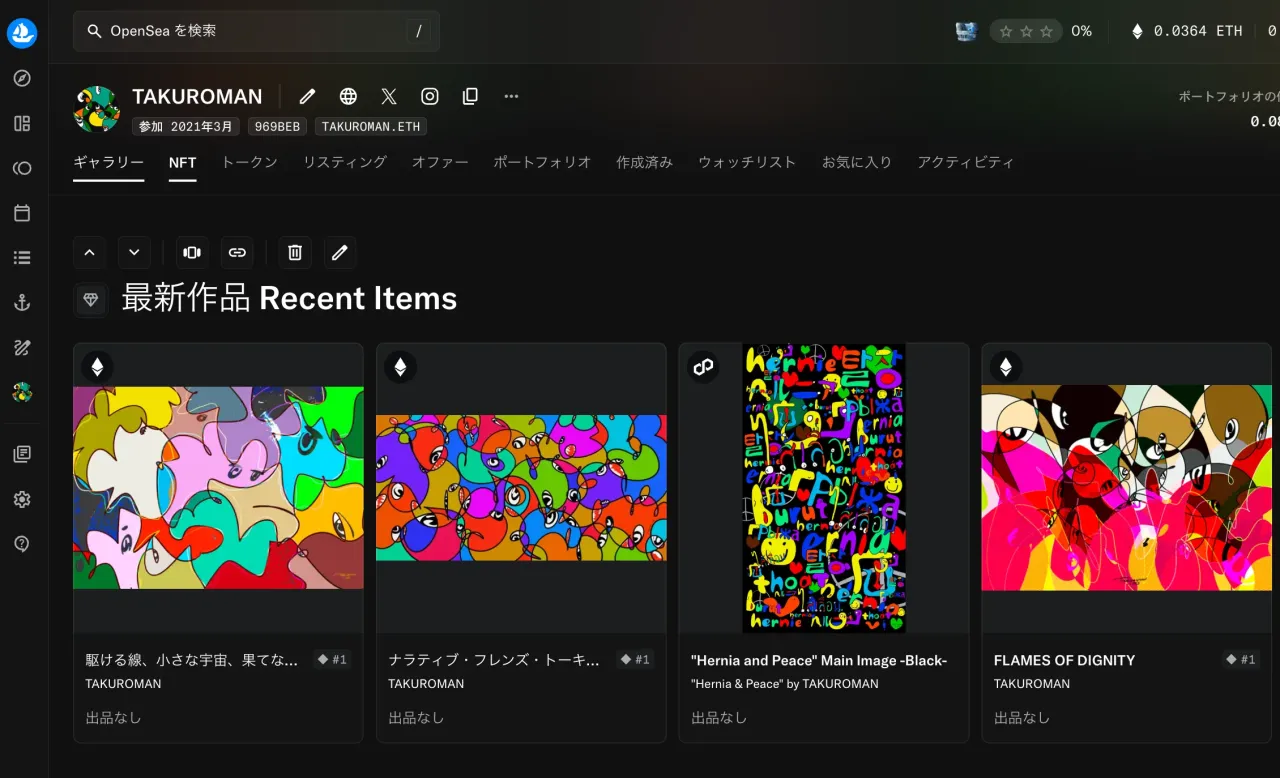

同年の夏には、クリプトアーティストのMERA氏とプロデューサーの高瀬氏が企画した「36FUJIプロジェクト」に挑戦しました。これは葛飾北斎の名作『神奈川沖浪裏』を36区画に分割し、それぞれの区画を36人のアーティストが描き直して再構築するという壮大なNFTコラボレーション企画でした。

参加希望者は約60名。僕は、どうしても関わりたいという思いがあったので、SNSなどで必死にアピールを続け、その結果、投票数1位を獲得して参加アーティストに選ばれました。完成した作品は大きな注目を集め、最終的に約3.4568ETH(当時のレートで約130万円)で落札されました。歴史的名画を現代のNFTとして再解釈するという特別なプロジェクトに関われたことは、とても貴重な経験でした。アーティストの選出から作品づくり、皆でオークションを見守り最終的に落札されるまで、その一部始終全てにドラマがあったのです。

36FUJIの完成作品(TAKUROMANは富士山部分を担当)

36FUJIの完成作品(TAKUROMANは富士山部分を担当)

本気でお願いするということ

先ほど、必死にSNSなどでアピールを続けたと書きましたが、実はSNSで投稿するだけでは不十分です。本気で票を集めたい、本気でお願いするならば、DMやメール等で直接依頼することが必要です。SNSの投稿というのは、広く知らしめるためには効果的ですが、何か強い思いを届けたいなら、一対一のコミュニケーションが基本なのです。手間も時間もかかりますし、一人一人に対する伝え方を思い悩むため、大変なのですが、やはりそれが基本と考えます。

ライブペイントとNFTの融合

その後、2021年10月には「ART LIVE 2021」に参加し、有名音楽アーティストのステージでライブペイントパフォーマンスをしました。観客の前で描いた作品をNFT化し、SBINFTの協力を得て3点すべてが落札。その瞬間に描いた一期一会の作品が、ブロックチェーンに刻み込まれ残っていく。リアルな熱気がそのままデジタルの世界に転換されるという体験は、自分にとっても新鮮で、NFTの可能性を改めて感じる出来事となりました。

ART LIVE2021ライブペイントの様子

ART LIVE2021ライブペイントの様子

NFTコレクション「千年の戯れ」の発表

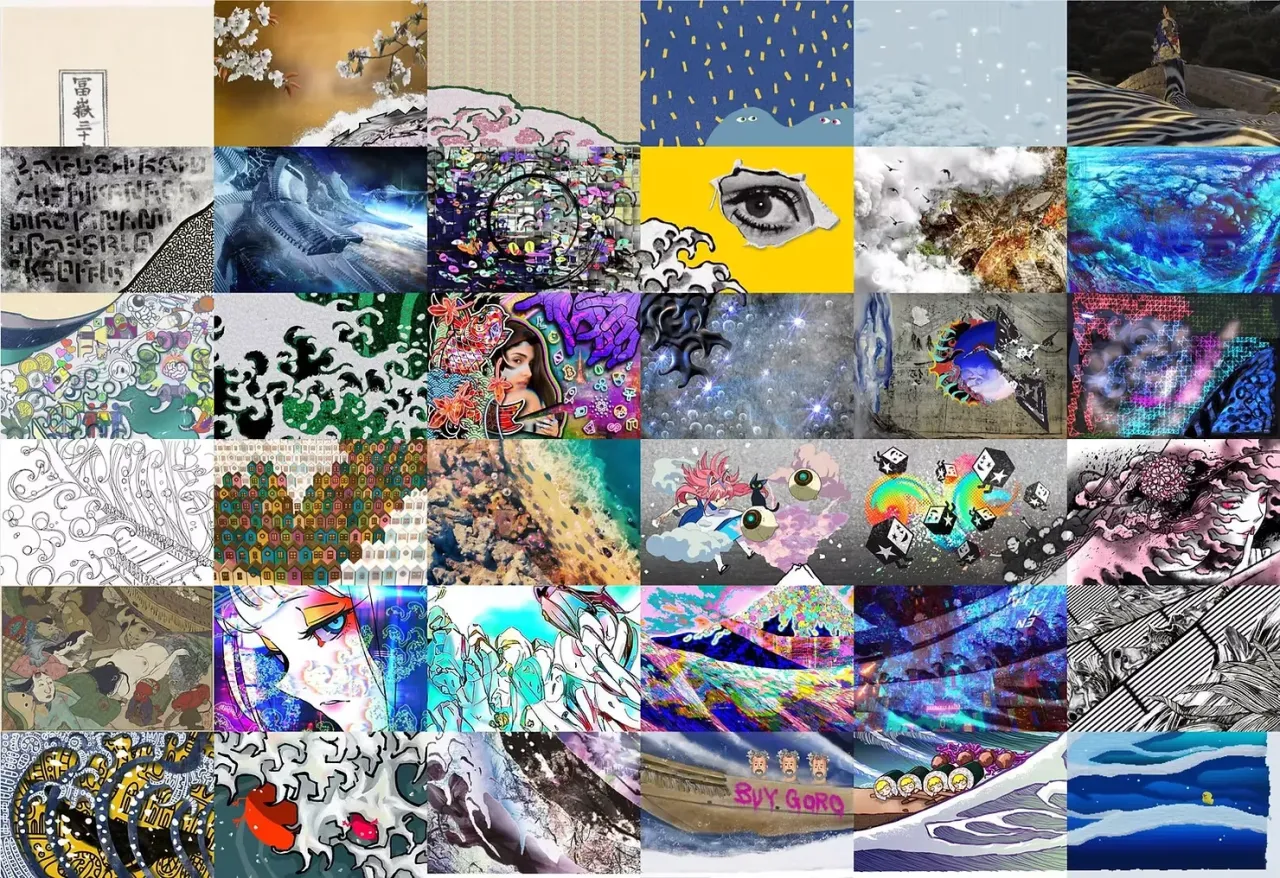

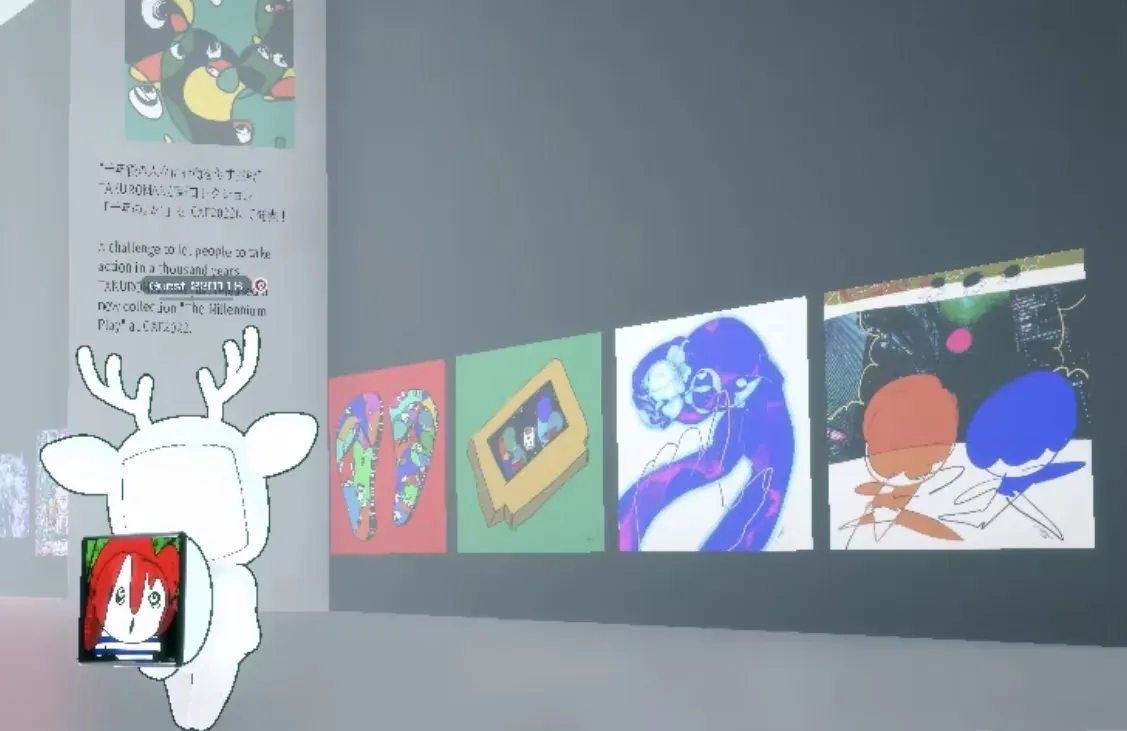

2022年7月には、僕の代表作のひとつとも言えるNFTコレクション「千年の戯れ」をCAF2022というイベントで発表しました。当時は1万点規模のジェネラティブ作品が次々とリリースされ、価格が短期間で高騰するなど投機的な盛り上がりが市場を席巻していました。

そんな中であえて「千年」という長い時間軸をテーマに、4点のみという少数に絞り込んだコレクションにより、人の営みを見つめ直す作品を提示。「今の時点から、1000年後の人々に行動を促すにはどうしたらよいか」をテーマとして、NFTを投機の道具ではなく、メッセージを伝えるための手段として活かすことを意識しました。自分にとっては、NFTの本来の価値を示す重要な挑戦になったと感じています。

CAF2022で発表したNFTコレクション「千年の戯れ」

CAF2022で発表したNFTコレクション「千年の戯れ」

海外登壇と社会的広がり

2023年4月には、ニューヨークで開催された世界最大級のNFTイベント「NFT NYC 2023」にスピーカーとして登壇し、これまでの経験をもとにNFTの魅力や可能性、そして課題について語りました。海外でのこのような発表は初めてでしたが、終了後に数名の方から名刺交換を求められ、プレゼンテーションに共感していただける方もいて、NFTに関して日本と海外での考え方は大きく差がないという実感を得ました。

NFTNYC2023でのスピーチ

NFTNYC2023でのスピーチ

突然のヘルニアに襲われるもNFTコレクションへと昇華

同時期に発表したコレクション「ヘルニア&ピース」では、ニューヨークに渡航する1か月に突然発症し苦しんだ自分自身のヘルニア経験を題材に「痛みは世界共通」というテーマを作品に込め、NFTとフィジカルのステッカーを通じて共感を生み出す新しい試みにも挑戦しました。

「ヘルニア&ピース」ステッカー

「ヘルニア&ピース」ステッカー

NFTワークショップの開催とセミナー講師

gespo☆パーティー2022というeスポーツの祭典でライブペイントする一方、会場の一角でNFTやデジタルアートの描き方について伝えるワークショップをおこないました。NFTになじみのない方々約11名が新たにNFTウォレットを作成しました。また、日本NFTツーリズム協会(現 日本WEB3ツーリズム協会)のセミナーに講師として登壇し、NFTを観光や文化発信と結びつける可能性について話す機会もいただきました。

gespo☆パーティー2022でのワークショップ

gespo☆パーティー2022でのワークショップ

NFTブームの光と影、そして本質とは

NFTは2021年から2〜3年の間に大きなブームを迎えましたが、その後はAIアートの台頭によりトレンドが移り変わったことや投機目的の人々が撤退したことによって熱は落ち着いていきました。しかしその分、NFTの本質的な価値を信じて活動を続ける人々が残り、結果的に良質なコミュニティが形成されていると感じています。

NFTはあらゆるメディアに唯一性や記録性を与えるものであり、アートだけでなく音楽や写真、動画や文書など幅広い分野に応用できる技術です。今後もNFTが再び重要な役割を果たしていくと信じています。

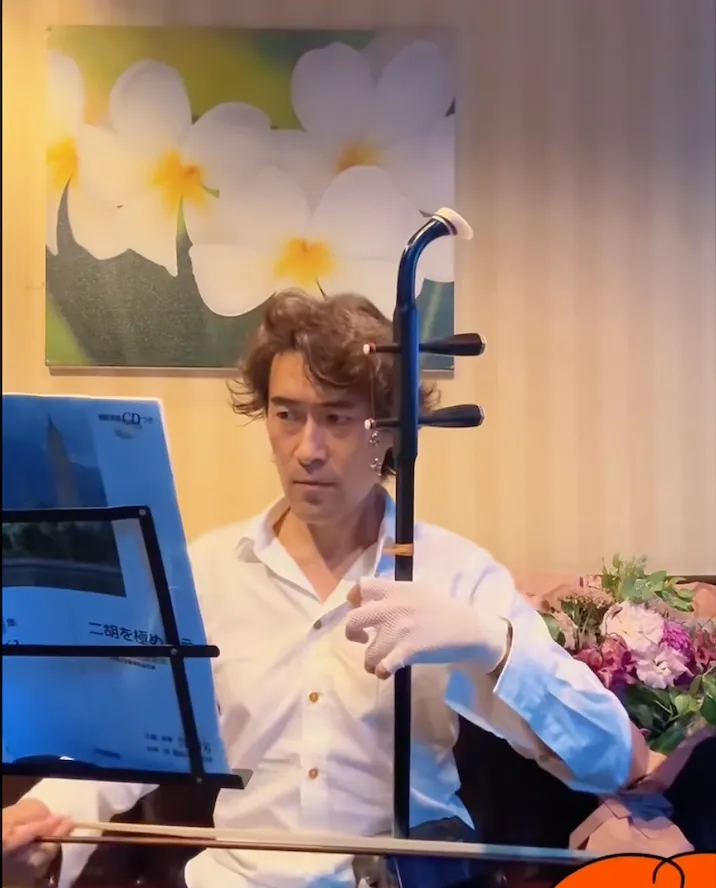

二胡とNFT、そして次の挑戦へ

現在、私はデジタルアーティストとしての活動のほかに、二胡奏者としての活動を始めています。演奏の初期から映像や音源を記録してきたこともあり、それらをNFTとして残すことも考えています。時系列で記録が積み重なっていくようなものは、とてもNFTに向いていると思います。たとえば、僕が10年後にすごい演奏家になったとします。そうすると、当時ヘタだった時の様子が消えずにNFTとして残っていたら、そこにはなんらかの価値が生まれるのではないでしょうか。仮にすごい演奏家にならなかったとしても、未来を生きる人々があとから見て何かを感じてくれるかもしれません。強い力をもつプラットフォーマーや権力者が恣意的に改竄・消去することができない。そこに強い安心感があるのです。

どの波に乗るか

僕は当時、勢いのあったNFTの波に乗れたことでアーティストとしての活動を加速させることができました。だから、僕が当時うまくいった方法と同じことを今やったとしても、うまくいかないかもしれません。なのでお伝えしたい大事なことは、時流をつかむことであり、「どの波に乗るべきか」を見極めることが、マーケティングやブランディングにおいて極めて重要と感じます。

今回は、NFTを中心にデジタルアートの世界で活動が広がっていった経緯をお伝えしました。次回は、クリエイターにとって重要な要素である「知ってもらうこと・認知してもらうこと」についてお伝えしたいと思います。