メタバースは、社会構造や経済活動、さらには都市の姿までも変革しつつある。2025年9月4日、一般社団法人Metaverse Japanが主催する『Metaverse Japan Summit 2025(メタバースジャパンサミット)』が大阪・なんばスカイオおよびなんばパークスのeスタジアムにて開催された。テーマは「Beyond Reality ― 都市・エンタメ・未来社会の共創」。産官学を代表するリーダーたちが一堂に会し、メタバースが描く社会像と、関西から世界へ広がる日本発の可能性について展望を語った。(文=MetaStep編集部)

なんばから世界へ— 次世代都市"デジタルエンターテインメントシティ構想NAMBA"の挑戦

都市体験の創出を目指す「デジタルエンターテインメントシティ構想NAMBA」。都市インフラ再開発の進展や、大阪・関西万博を契機とした国際的関心の高まりを背景に、同構想は万博後のレガシーを見据えた取り組みとして進められている。本セッションには、南海電気鉄道(以下、南海電鉄)、eスタジアム、Meta Osaka、Metaverse Japanの各代表が登壇し、世界から注目を集める都市・なんばの未来像を描いた。

なんばは若者や訪日客が集う拠点であり、「やってみなはれ」の精神が息づく土地でもある。南海電鉄は人口減少をはじめとする社会課題に応えるべく、新規事業としてeスポーツやデジタル技術の活用を推進している。その一環として、なんばパークスにeスポーツ施設「eスタジアム」を開設し、オンラインゲーム「Fortnite」上に精巧な大阪城のマップを公開。世界中のユーザーとの交流を通じて観光誘致につなげ、デジタルコンテンツの力で地域価値の向上を図っている。今後は教育や防災といった社会課題の解決にも寄与しながら、なんばを世界に誇る都市へと育成していく姿勢を示した。

空を走るレースが、大阪にやってくる。― AIR RACE X OSAKAの挑戦

2025年9月6日(土)、次世代モータースポーツ「AIR RACE X」の最終戦が、大阪で初めて開催された。大会名称は「エアレースX2025 積水ハウス 大阪うめきたデジタルレース in グラングリーン大阪&グランフロント大阪」。世界有数のエアレースパイロットたちが繰り広げる競演を、スマートフォンやタブレットを通じてARで投影し、都市の上空を駆け抜ける機体の姿を体感できる新しい観戦様式が提示された。都市、テクノロジー、スポーツが交差する“空のエンターテインメント”として、未来の都市の可能性が語られる場となった。

かつて現実の空で行われていたエアレースを、テクノロジーによって再構築する取り組みである。世界各地のパイロットは各自の飛行場でフライトを行い、機体に搭載された計測機が最大12Gに及ぶ姿勢や位置情報を1/1000秒単位で取得。その精緻なデータを集約し、大阪・梅田の上空にアプリを介して再現する仕組みだ。現実に機体が都市上空を飛行し、ビル群の間を縫うことは不可能である。しかし、このレースでは都市の象徴的建造物をコースに組み込み、現実にはないダイナミックな飛行体験を実現している。都市の魅力を高める新たなスポーツとして、今後さらなる注目を集めることは間違いない。

Beyond Classroomメタバースで描く未来の学びと共創

子どもたちが創造性と探究心を発揮できる舞台を、XRやAIといった先端技術によって広げていく――本セッションでは、「未来の学び」をテーマに、次世代を担う当事者の視点から議論が交わされた。登壇者は4名。メタバースを活用した防災・教育・DXの全国的プロジェクトを推進するMeta Heroes 松石和俊氏。民間企業で培ったマーケティング・DXの知見を活かし、公立中高一貫校の校長として教育改革に取り組む生井秀一氏。さらに、元消防士としての経験をもとに、ゲームやeスポーツを通じて子どもたちの職業体験やスキル習得の場を提供するMeta Osaka 江畑翔吾氏。そしてメタバースやWeb3を活用した教育分野で注目を集める現役中学生起業家、近藤にこる氏が登壇した。

※連載「NEXT GEN 原石たちの挑戦」では、近藤にこる氏のインタビューを掲載中

当サミット会場であるeスタジアムに位置する「Hero Egg」は、最新のAI・XR・DXに関する知識を子どもから大人まで共に学べる空間。Meta Heroesが運営し、近藤氏はHero Eggの学生プロデューサーでもある

当サミット会場であるeスタジアムに位置する「Hero Egg」は、最新のAI・XR・DXに関する知識を子どもから大人まで共に学べる空間。Meta Heroesが運営し、近藤氏はHero Eggの学生プロデューサーでもある

生井氏は、VRを活用した防災訓練や海外工場見学など、現実では実現が難しい体験を教育に取り入れ、テストでは測れない非認知能力、すなわちアントレプレナーシップを育む必要性を説いた。江畑氏は、Roblox上に「消防士体験ワールド」を制作した経験から、火災や救急の危険性、適切な対処法をゲーム形式で学べる社会的意義を強調した。松石氏は、メタバースやAIを「手段」と位置づけ、無料で技術を学べる施設「Hero Egg」の全国展開を通じて、大人のリスキリングと子どもの学びが循環するエコシステムの構築を提唱した。

近藤氏は自身の活動を踏まえ、大人が「現体験・環境・目標」を提供することで、世代や地域に縛られず誰もが挑戦できる社会の実現を目指すべきだと語った。そのうえで、教育現場を含む大人自身がXRやAIといった技術を恐れず、率先して挑戦する姿勢を示すことの重要性を指摘。未来の社会を担う人材育成は、次世代だけでなく大人側の意識変革にもかかっていると結んだ。

伝統芸能×メタバース― 大丸松坂屋百貨店が提案するメタバース活用の最新事例

大丸松坂屋百貨店は、新たな顧客接点の創出とビジネス基盤の構築を目指し、2023年よりメタバース事業に参入した。江戸時代の着物を3D衣装として再現するなど、百貨店ならではの文化的資産を活用した取り組みを展開している。

本セッションでは、島根県西部に伝わる伝統芸能「石見神楽(いわみかぐら)」のメタバース化事例が紹介された。演目「オロチ」を精緻に表現した仮想空間や、最も豪華な演目衣装「将軍」を3D化し一般配布する試みなどである。観客は全国各地からアクセスし、演目の周囲を自由に動き回りながら観覧できる。時間や場所に縛られない体験は、メタバースならではの特長といえる。

大丸松坂屋百貨店 DX推進部 デジタル事業開発担当でメタバース事業リーダーを務める福澤滉也氏は次のように提言する。「この取り組みにより、SNS上での言及者数は136%増加し、関連地域のブランド認知度も33%向上しました。体験者の95%が高い評価を示しており、動画や画像では伝えにくい『臨場感』を届ける手段として有効であることが実証されました」(福澤氏)。

メタバースは、日本各地に眠る世界水準の文化資源を掘り起こし、グローバルに発信していく上で極めて有効な手段となり得るだろう。

安心・安全なメタバースの利活用に向けた総務省の取組

総務省は、メタバースを新たなビジネス機会の源泉としてだけでなく、コミュニケーションの促進や社会全体の強靭性向上に資する基盤と捉えている。安心・安全な環境の整備と利活用の拡大に向けた取り組みについて、総務省 情報通信政策研究所 調査研究部 主任研究官の忍田茉優氏が紹介した。

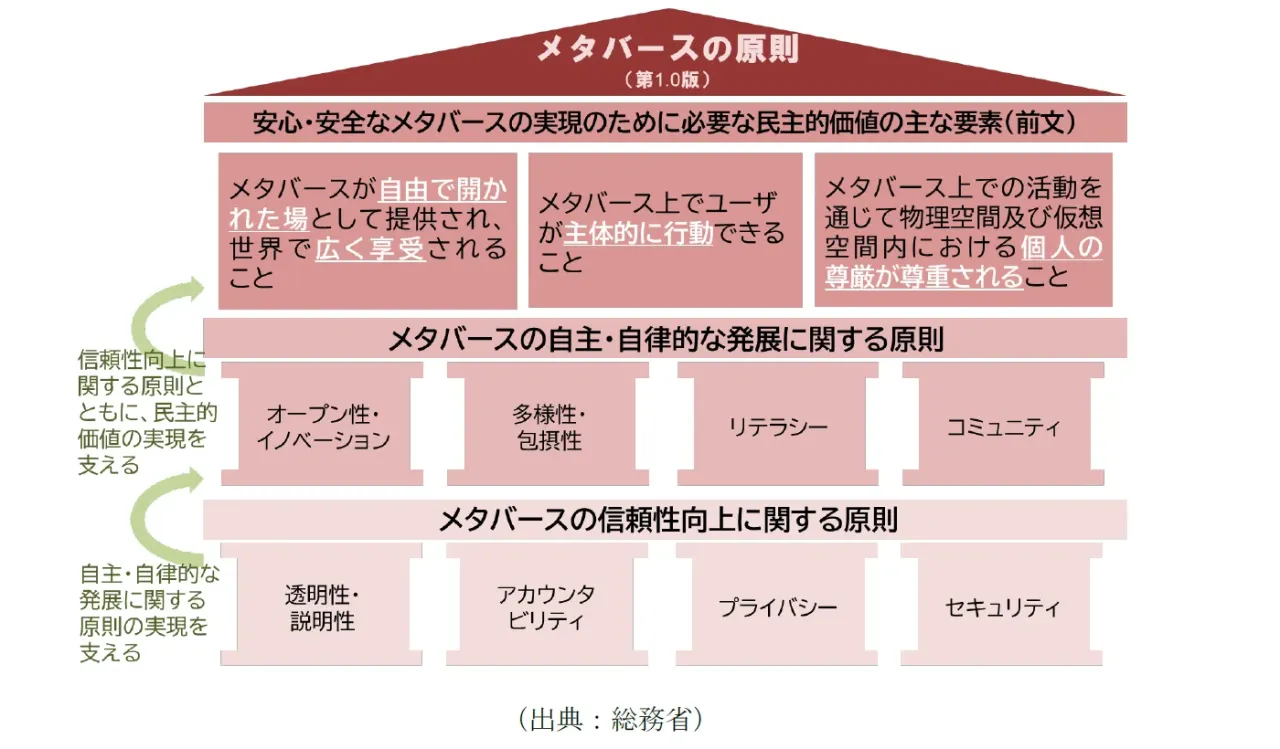

同省は、有識者15名による公開研究会「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」を3年間にわたり実施し、その成果を報告書として毎年公表してきた。この報告書には、プラットフォーム事業者をはじめとする関係者に向け、ユーザーの権利保護を目的とした「メタバースの原則」が盛り込まれている。当初はVRを対象としていたが、現在ではARやMRにも適用範囲を拡大。エンターテインメント領域にとどまらず、産業や教育といった多様な分野での利活用を想定した内容に修正されている。

メタバースにおける「民主的価値」を構成する3要素を明示した原則。それを実現するために、プラットフォーマーやワールド提供者に期待される取り組みを示したソフトローである

メタバースにおける「民主的価値」を構成する3要素を明示した原則。それを実現するために、プラットフォーマーやワールド提供者に期待される取り組みを示したソフトローである

この原則を国際社会に発信し、グローバルスタンダードとして確立することで、日本企業の海外展開を後押しすることも視野に入れている。また、導入段階に至っていない企業や個人に向けては、先行ユーザーの知見を整理した「社会課題解決に向けたメタバースの手引き」を作成。具体的な事例を示しながら、社会課題へのアプローチを促すことで普及の加速を図っている。

AI×XRフロンティア― インテリジェント空間が拓く社会イノベーション

メタバースの実装においては、AIの議論が不可欠である。当サミットのテーマである“Beyond Reality”──現実を再定義するAI×XRの最前線について、多角的な視点から議論が行われた。産官連携を軸とした社会実装に向けたガバナンス設計や持続可能なビジネスモデルのあり方、さらにAIの力を引き出すインターフェースとしてのXRデバイス、デジタルツイン、メタバース環境の可能性が提示された。

AI研究者の小塩篤史氏は、「AIの社会実装を加速させるには、実世界とのインターフェースが不可欠です。XRによって、従来主流であったスマートフォンから、より自然な形で情報を提示するスマートグラスなどへの展開も期待できます」と述べた。

Metaverse Japan 共同代表理事の馬渕邦美氏も「AIの進化は予測を上回るスピードで進んでいます。XRがAIのインターフェースとなることで、現実とデジタルが融合した未来の都市体験、いわば“リアリティ・シミュレーター”が実現できるでしょう」と続いた。

また、先のセッションで「AIR RACE X」のAR技術を紹介したSTYLY COOの渡邊信彦氏は、XRが都市データ(静的情報)とリアルタイムの動的データを統合することで、これまでにない体験を都市空間で可能にしていると説明。その融合は、能力拡張や日本発の知的財産の活用を通じ、世界に通用するイノベーションを生み出す鍵になると結論づけた。

End note

本イベントの締めくくりとして、Metaverse Japan共同代表理事の長田氏、馬渕氏は未来への展望を語った。「メタバースは若年層にとって5年後、10年後には当たり前のインフラになるかもしれない。日本全体で技術を活用した社会実装を進め、“事業”ではなく“産業”を作り、日本から世界へ広げていきたいです」(長田氏)。続いて馬渕氏も「業界全体をリードするため、未来を予測した“Metaverse Japan Roadmap 2.0”の正式版を今秋に発表したい」と意欲を見せた。

登壇者、サミット関係者の方々

登壇者、サミット関係者の方々