教育現場では、導入したものの活用されず眠っているVR機器が少なくない。その背景には、教育現場における活用ノウハウの不足や、教員側の指導負担の大きさがある。こうした課題に挑み、生徒が主体的にVRを学び、教員とともに授業を共創する先進的な取り組みを行っているのが、鹿児島県の希望が丘学園鳳凰高等学校だ。今回、Meta社の協力を得て、同校教員の中村太悟氏と、導入支援を行うmonoDukiの鮫島歩氏を取材。教員と生徒が協働し、新たな学びを創造する教育現場のVR活用事例を探った。

※本記事は『MetaStep Magazine』に掲載した記事を再掲載したものです。その他の記事は冊子でお読み頂けます。

希望が丘学園鳳凰高等学校

中村 太悟氏

理科担当教員。生徒主体の活動を重視し、地元の資源を活用したプロジェクトを推進する。観光教育や海洋教育等に携わり、教育実践研究論文で優秀賞を受賞。近年は深海魚を活用するなど多彩な教育実践を展開している。サイエンスクラブ顧問として生徒の実行力や成長を支えている。

monoDuki合同会社

鮫島 歩氏

monoDuki合同会社 ディレクター・東京オフィス事業責任者。XRやメタバースを用いたDXコンサルティングを推進。中小企業や学びの場でのデジタル人材育成支援も行う。地域に根ざしたDX実装に尽力し、多くの現場で事業推進や次世代育成に貢献している。

生徒主体の学びが促す、教員の役割変革

文部科学省はデジタル人材の育成を推進するDXハイスクール事業を推進しており、全国の学校で情報教育が進んでいる。その中でも鹿児島県の希望が丘学園鳳凰高等学校(以下、鳳凰高校)は、全国に10校しかない「特色化・魅力化型 重点類型校」として、高校普通科の新しい特色や魅力の充実に努めている。

「生徒の『やりたい』という想いを支えたい。それが、この取り組みの出発点でした」と語るのは、鳳凰高校教員の中村氏だ。同じ鹿児島地域でXR導入支援を行うmonoDukiの鮫島氏とも協力し構想を練っていた。生徒が自ら問を立て、情報を収集・分析する「探究」という授業の一環として、VR導入を検討。座学にとどまらず、生徒が親しみやすいVR機器を活用し、より先進的な学びへと発展させたいと考えた。

「デジタルネイティブである彼らにとってVRは身近な存在です。好きなYouTuberの配信を見てVRChatを知っている生徒は多いですが個人的にデバイスを持っている人はわずか。憧れていた世界を学校の活動で体験できることに喜ぶ生徒は多かったです」(鮫島氏)。中村氏も「VRを使うとなると、率先して動いてくれる生徒が何人もいました。普段は目立つことを避ける生徒でも、自分の得意分野においては仲間に積極的に知識を共有する姿が見られます」と語る。生徒の主体的な挑戦を支える環境を整えるべく、同校は2024年5月、米・Meta社の「Meta Quest 3」を7台導入する決断を下した。

特筆すべきは、教員研修に先立ち、生徒向けの体験会を実施した点だ。その際、生徒は先生のサポートスタッフとして手伝うことを伝えられていた。「『先生が生徒に一方的に教える』という固定観念を無くすことが大事です。生徒と一緒に新しいことに挑戦する、学校の空気感作りを意図しています。デジタル分野においては子どもの方が詳しい場面が増えていますから。多忙な先生方が懸命に準備するケースが見受けられますが、生徒の力を借りてもいいはずです」(鮫島氏)。中村氏も「教員の役割が従来の『教える人(ティーチャー)』から連携をサポートする『コーディネーター』へと変化しました。生徒の主体性を最大限活かせるように補助しています」と指摘する。

デバイスは教員より先に生徒が体験

デバイスは教員より先に生徒が体験

VR活用の本質は、生徒の希望を実現する環境づくり

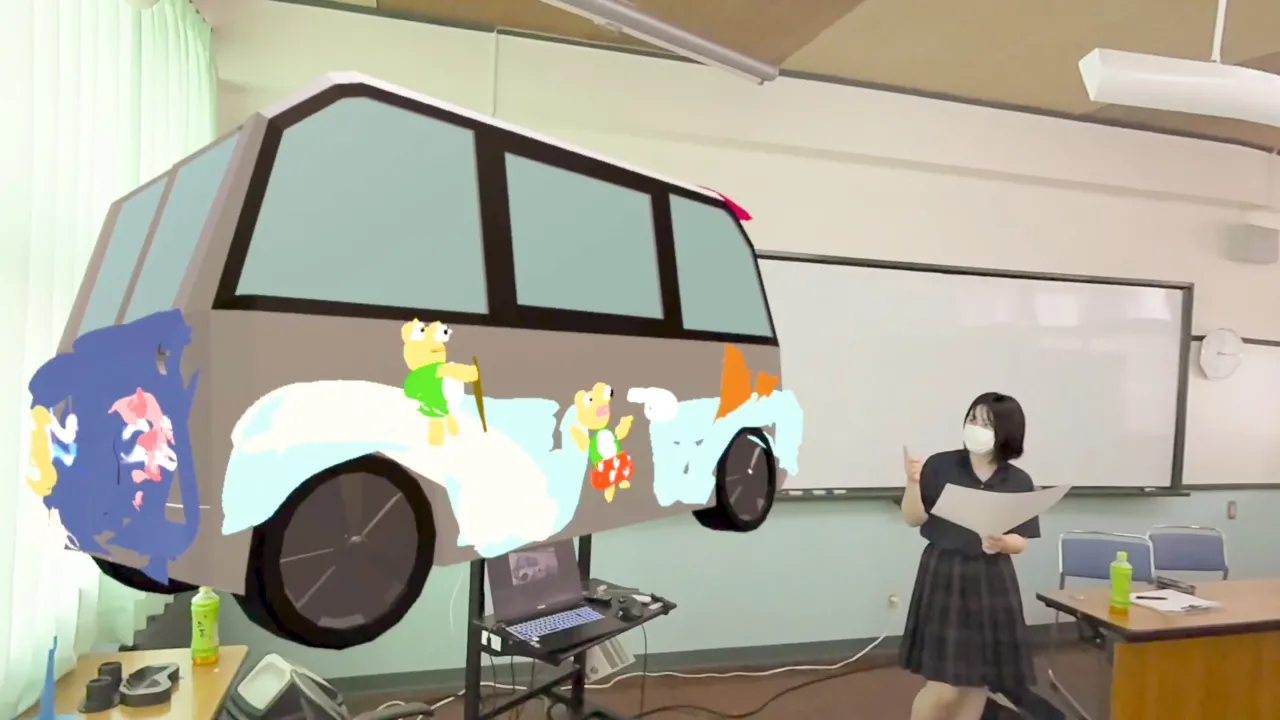

まず初めに学校のPR動画を作るため、3Dモデル制作や撮影から始め、制作に触れていったが、活動の領域はさらに広がっていった。地元の南さつま市と協力し、同市の自動運転バスの外装デザインを行うことに。中村氏がバスの3Dモデルを作り、生徒たちはMetaQuest 3を装着。3Dペインティングツールを使ってMR空間で実寸大のバスモデルに直接デザインを施した。

3D空間上でのデザインは、製造業や服飾業でも当たり前の技術になってきているため、この体験を通して仕事についても学ぶきっかけに。紙とペンだけでなく、三次元空間でデザインする体験は刺激的であり、生徒たちは夢中になって取り組んだ。最終的に生徒は紙でのデザインに落とし込み、市長や教育長の前で堂々と成果を発表。学外への発信もつなげた。

南さつま市のバスをデザインする様子

南さつま市のバスをデザインする様子

多様なデザイン案を手書きと3Dのハイブリッドで考案することで、どんどんイマジネーションが湧いてくるという

多様なデザイン案を手書きと3Dのハイブリッドで考案することで、どんどんイマジネーションが湧いてくるという

普段の授業である理科に、地域資源である「深海魚」も活用している。南さつま市で水揚げされる深海魚を活用し、授業で観察を行う。ただ必要な時にいつでも深海魚が手に入るとは限らないうえ、生の生き物を扱うには、処理と準備に時間がかかる。中村氏は「私は理科担当ということもあり、極力生徒には実物を観察してほしいですが、手に入れにくい魚だけに、ここにもデジタル技術が使えないかと考えました」と話す。

そこでスマートフォンの3Dスキャナで生の深海魚をデータ化し、「デジタル標本」を作った。リアルな3Dデータに置き換えることで、好きな時にいつでも観察できるようになる。さらに媒体を変えて観察することで視点が変わり、今まで気が付かなかった点を発見することもあるようだ。この3Dデータを用いたVRゲームも開発中とのこと。「デジタルだけの教育に留まらず、VRは学びを補助する表現ツールの1つとして考えています」(中村氏)。

補助ツールの活用で、VR導入のハードルを下げる

今回の事例では、生徒がVRに慣れ親しんでいたとはいえ、それでも使い方がわからないといった不明点も出てきた。他の学校では生徒すら詳しくない現場もあるだろう。そこでVR初心者の導入をサポートするツールも増えてきているという。

例えば、生徒がデジタルツールの利用中に疑問が生じた際、専門家にすぐに質問できないタイムロスが発生する。この解決策として、AI(Google GeminiやNotebookLMなど)を活用し、生徒の自律学習活動を支援することで、学習スピードの向上と教員の負担軽減を図っている。

またデバイス管理の非効率性も懸念される。VRデバイスを学校で多人数運用する場合、各端末へのコンテンツインストール、アカウント管理、生徒が見ている画面の共有(キャスティング)などが非常に手間となる。これらの課題に対し、Meta Quest の「Meta HorizonManaged Services」といった複数」といった複数端末の一元管理システムが活用できる。アプリなどのコンテンツ配布や画面共有を容易にすることで、生徒が「やりたい」ことをすぐに実現できる環境を整備する。「教育者は、ツールありきではなく、生徒の成長というゴールに向けて、地域のリソースや専門家、学校の強みを組み合わせるコーディネーターとしての役割が重要ですね」と中村氏。新入生の中にVR/XRやゲーム制作に強い関心を持つ生徒が増えていることを挙げ、彼らの成長を支援していきたいと意欲を見せる。鮫島氏は「生徒たちが自分の好きなこと、得意なことに情熱を傾ける姿を見て、彼らの溢れるエネルギーを、いかに学びや学校での活動につなげることができるか。その仕組みや環境を作ってあげるのが自分たちの仕事です」と強調。新たな技術の活用によって、次世代の教育は着実に進化していている。

取材は虎ノ門のMeta本社にて実施。教育現場への熱い思いを伝えるべく、鹿児島から駆けつけた

取材は虎ノ門のMeta本社にて実施。教育現場への熱い思いを伝えるべく、鹿児島から駆けつけた