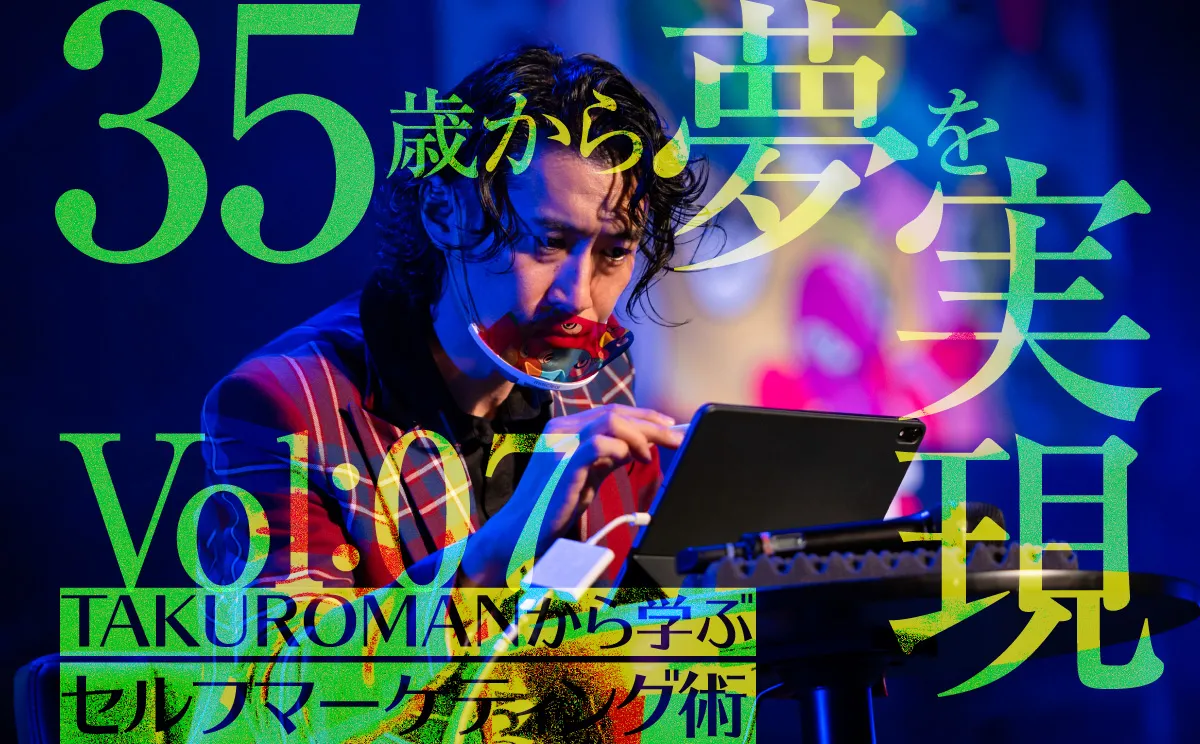

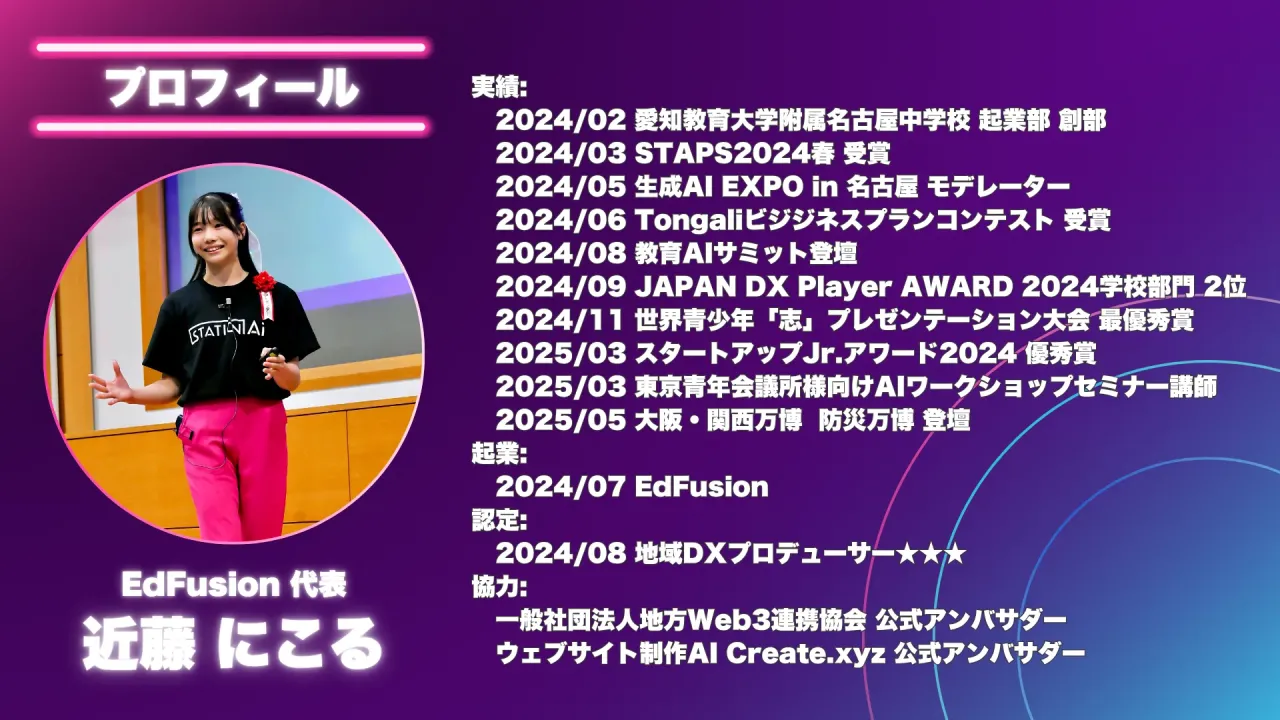

JapanStepが掲げる「日本を共創でステップさせる」という理念のもと、若き挑戦者たちの発想と行動の背景に迫る新連載「NEXT GEN 原石たちの挑戦」が始動する。記念すべき第1回は、現役中学生にしてEdFusionの代表を務め、全国を舞台に活躍の幅を広げる注目の起業家 近藤 にこる 氏。中学1年生に起業の可能性を感じ、「中学生起業部」を設立。現在は、AIを活用した教育プログラム「Butterfly Base」をベースに活動の幅を広げる彼女の原動力はどこにあるのか。中学生起業家の固定観念を打ち破る発想力と行動力、その先に描く未来像に迫った。

「やってみよう」が切り拓いた中学生起業家の道

瞳を輝かせながら「起業って言葉すら知らなかったんです」と語る近藤氏。その声には、今も挑戦の原点を見つめる瑞々しい熱が宿る。近藤氏が起業の道を歩むきっかけとなったのは、中学1年生の2023年11月に学校で実施された「起業家体験プログラム」への参加だった。

総合学習の授業の一環として数回にわたり実施されたこのプログラムでは、グループでビジネスアイデアを考案し、事業計画にまとめ、最終的に発表するというプロセスを体験する。そこで近藤氏は「自分で課題を見つけ、仲間と協力して解決策を考える」ことの面白さに目覚め、最優秀賞を受賞した。

総合学習の授業の一環として数回にわたり実施されたこのプログラムでは、グループでビジネスアイデアを考案し、事業計画にまとめ、最終的に発表するというプロセスを体験する。そこで近藤氏は「自分で課題を見つけ、仲間と協力して解決策を考える」ことの面白さに目覚め、最優秀賞を受賞した。

この成功体験をきっかけに、先生の勧めで外部の学生起業家育成プログラム「STAPS」に参加。大学生や社会人に混じり、全6回の講習でビジネスプラン作成や市場調査、マネタイズを学び、最終ピッチで特別賞を獲得した。「世代を超えた議論の中で、自分の意見が通用する手応えを感じた」と近藤氏は当時を振り返る。この経験が、その後の活動の幅を大きく広げる契機となった。

さらに、幼少期から取り組んできたクライミング競技の経験も、挑戦へのこだわりや達成感への感覚を育んだ。年上世代と日常的に交流する環境で培った「目的に向かって努力する」「人に伝える楽しさ」という気質が、自然と起業の世界へ興味を向かわせたのだ。

幼少から取り組むスポーツクライミング競技でも活躍。写真は国民スポーツ大会 第46回東海ブロック大会第3位の成績を収めた際の一枚

幼少から取り組むスポーツクライミング競技でも活躍。写真は国民スポーツ大会 第46回東海ブロック大会第3位の成績を収めた際の一枚

プログラム終了後、彼女はすぐに学校内で「起業部」を立ち上げた。当初は2人から始まった部活は、校内放送で活動を呼びかけたことで一時的に20名近くまで増加。しかし、初期メンバーの多くは興味が続かず離れていったという。「でも残った3〜4人で続けたからこそ、本当にやりたい人たちだけの強いチームになった」。

活動は次第に実践的になり、ビジネスコンテストやスタートアップイベントへの参加が日常になった。今では「防災課」「投資課」といった役職を設け、会社さながらの組織運営を生徒主導で行う。「役割があると責任感が生まれるんです。小さな会社みたいに、一人ひとりが本気で動いています」。

2024年7月、近藤氏は個人事業主として「EdFusion」を立ち上げた。起業はゴールではなく、「社会を良くするための手段」にすぎないと語る。「私の中では『とにかくやってみよう』が合言葉です。結果よりもまず一歩を踏み出すこと。その積み重ねが未来を変えると思っています」(近藤氏)。

近藤氏の挑戦には、年齢に似つかわしくない覚悟がある。「中学生だからできないっていう壁を、自分が壊したいんです。挑戦の前に立ちはだかるのは、年齢ではなく心の壁。それを壊したい」。その言葉には、自らの経験を通じて社会の固定観念に挑む強い意思がにじむ。

AIは自己表現のツール――Butterfly Baseの挑戦

近藤氏が運営するAI教育プログラム「Butterfly Base」は、子どもたちの挑戦を当たり前にする社会を目指す。名称はバタフライ効果に由来し、「小さなきっかけが大きな変化を生む」という願いを込めた。「AIを届ける小さな一歩から、未来を変える挑戦が始まるんです」と語る。

AIに関する基本的な知識を学ぶだけでなく、学んだ知識を用いてグループワークや製作を行い、実際の「行動」につなげる形式だ

AIに関する基本的な知識を学ぶだけでなく、学んだ知識を用いてグループワークや製作を行い、実際の「行動」につなげる形式だ

近藤氏はAIを「自己表現のツール」として活用しているという。「AIは作業を速くするツールではなく、想いを形にする相棒だと思うんです。頭の中のモヤモヤを言葉にして、さらに映像や音楽にまで広げてくれる。AIは私の想像力を解放してくれる存在なんです」。近藤氏は思いついたアイデアを音声入力し、AIにまとめてもらうことで思考を加速させる。さらに画像生成やウェブサイト制作まで一貫してAIを活用し、企画から発表までをスピーディーに形にする。

「思ったことをまずAIに話しかけるんです。すると頭の中のモヤモヤが整理されて、次のアイデアが出てくる。AIって、そうやって人間の創造性を広げてくれる存在だと思います」(近藤氏)。

「Butterfly Base」は単なるワークショップではない。「最新技術を知る」「思いを形にする」「発表する」というプロセスを通じ、挑戦の一連の流れを体験させる。さらに、受講生が次のプログラムでは講師として参加する「教育の循環」モデルを実現。半年で参加者が講師に成長する事例も生まれている。

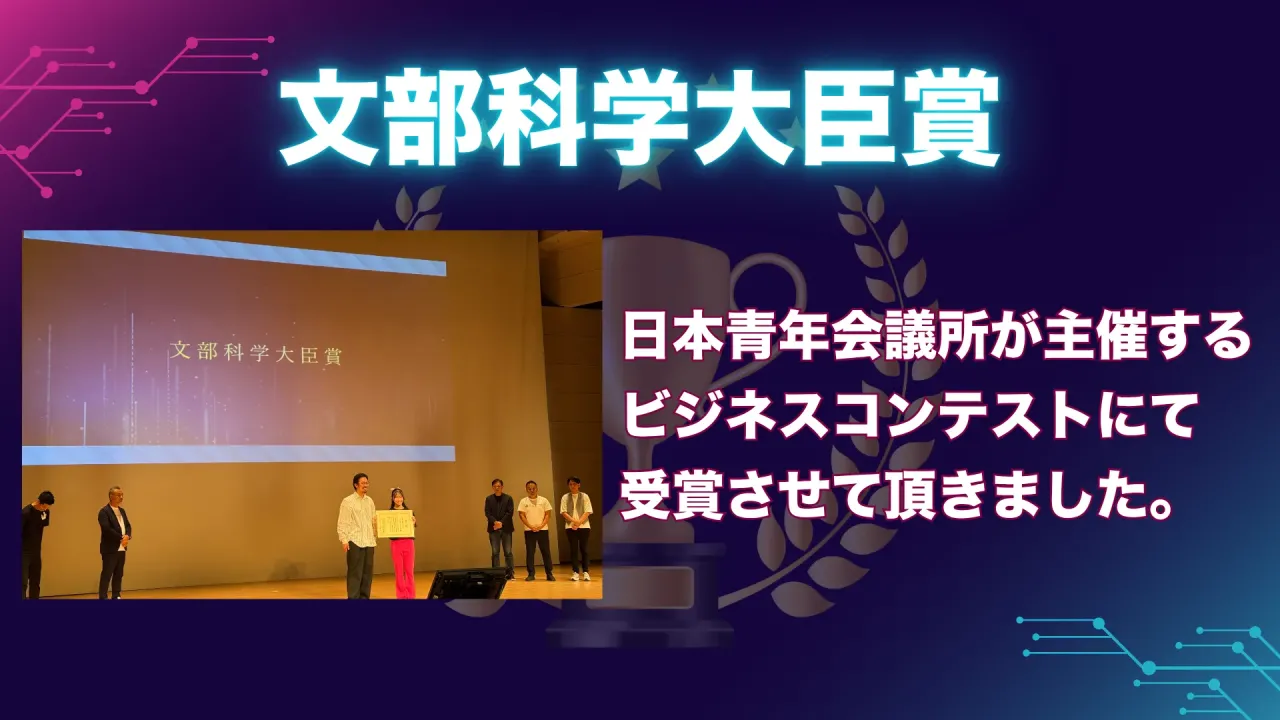

活動はすでに外部から高く評価され、日本青年会議所主催 第9回価値デザインコンテスト 文部科学大臣賞を受賞するなど成果を上げている。「日本全国、いずれは世界へ広げたい。挑戦の連鎖をどこまで作れるかが勝負です」(近藤氏)。

近藤氏はAIと人間の関係についても言及する。「AIがあるからこそ、人間同士の会話がもっと大事になると思う。AIが全部やってくれるんじゃなくて、AIと一緒に考える。その中で人と人がどう協力できるかが未来を作る鍵になるんです」(近藤氏)。

「子どもの声」で社会を変える――未来へのビジョン

近藤氏の原動力は「子どもの声が社会に届いていない」という問題意識にある。受験一辺倒の教育システムに疑問を抱き、「もっと早く、本当にやりたいことを見つけるべきだ」と訴える。「周りの同級生は受験に向けて勉強している。でも、それだけが人生じゃない。中学生だからこそできる挑戦があるし、その価値を社会に伝えたいんです」(近藤氏)。

幼少期から続けてきたクライミングは、近藤氏の対話力と行動力を育んだ。練習場で大人と交流する経験が、自然とプレゼン力を養ったという。「大人と話すのが当たり前だったので、人前で話すことに抵抗がなくなった。今の活動にもすごく役立っています」(近藤氏)。

彼女の夢は「挑戦の循環」を全国に広げること。「Butterfly Base」を基盤に、参加した子どもが次の挑戦者を育てる連鎖を生み出したいと考えている。「誰かの小さな挑戦が、次の誰かの挑戦につながる。そんな世界をつくりたいんです」(近藤氏)。

若い世代だからこそ実現できる価値がある。「Butterfly Base」の今後の展開に注目だ

若い世代だからこそ実現できる価値がある。「Butterfly Base」の今後の展開に注目だ

さらに視野はグローバルだ。「AIを使えば、年齢も国境も関係なく挑戦できる世界が来る。世界中の子どもたちとつながって、新しい価値を生み出していきたい」(近藤氏)。

「挑戦するのに理由はいらない。やりたいからやる。それだけで未来は変わる」――近藤氏の言葉は、同世代の若者だけでなく、経験を重ねた大人たちの胸にも響く。小さな一歩が次の挑戦者を生み、挑戦の連鎖はやがて社会全体を動かす力となる。彼女の歩みが示すのは、未来は遠くにあるのではなく、私たち一人ひとりの足元から始まっているということだ。

大阪・関西万博で登壇した一幕。近藤氏の挑戦は始まったばかりだ

大阪・関西万博で登壇した一幕。近藤氏の挑戦は始まったばかりだ

彼女の視線の先には、子どもも大人も関係なく、誰もが挑戦を共有し合える社会がある。その未来はまだ遠く見えるかもしれない。しかし、彼女の歩みが示すのは、変化はいつも一人の小さな挑戦から始まるという事実だ。

取材を終えて

1時間強の取材。にこるさんは終始笑顔で、とにかく楽しそうに語ってくれました。その様子に、こちらまで自然と笑顔に、前向きな気持ちになれたほどです。中学生でAIの可能性を見抜き、起業という形で挑戦している姿はまさに「AIネイティブ世代」ならでは。JapanStep編集部も新しい時代の息吹を肌で感じました。JapanStepの想いにも共感していただき、取材後「中学生起業部」と一緒に企画を進める計画でも盛り上がりました。にこるさんのこれからの活躍を心から応援しつつ、このまぶしい世代が切り拓く未来に、ますます期待が膨らみます。