大阪・関西万博をすでに訪れた方も、これから訪れる方も、ビジネス視点で大阪・関西万博をさらに楽しめるきっかけとなればと企画したJapanStepの新連載。題して「未来を問う、知の万博~有識者と巡る“思考のパビリオン”」。大阪・関西万博を「未来を構想するリアルな問いの場」と捉え、各界の知見を携えた有識者と共に、ビジネスパーソンの思考を刺激する知の旅を描いていく。

第1回に登場頂いたのは、「いのちを響き合わせる」テーマ事業のプロデューサーを務める慶應義塾大学 医学部 教授 / データサイエンティスト 宮田 裕章 氏。宮田氏がプロデュースする《Better Co-being》パビリオンには、未来に向けて共鳴を模索する設計思想が貫かれている。分断の時代に、いかに問いを立て、どんな未来を描けるのか。宮田氏の言葉から、希望を紡ぐ手がかりを探る。(文=JapanStep編集部)

「予測」ではなく「創造」

「未来予想図に、私は興味がないんです」。インタビューの冒頭、宮田氏は未来を予測することよりも、どのような未来を創るかという視点に立つことの重要性を語った。それこそが、いまの社会において本質的に問われるべきことだという。

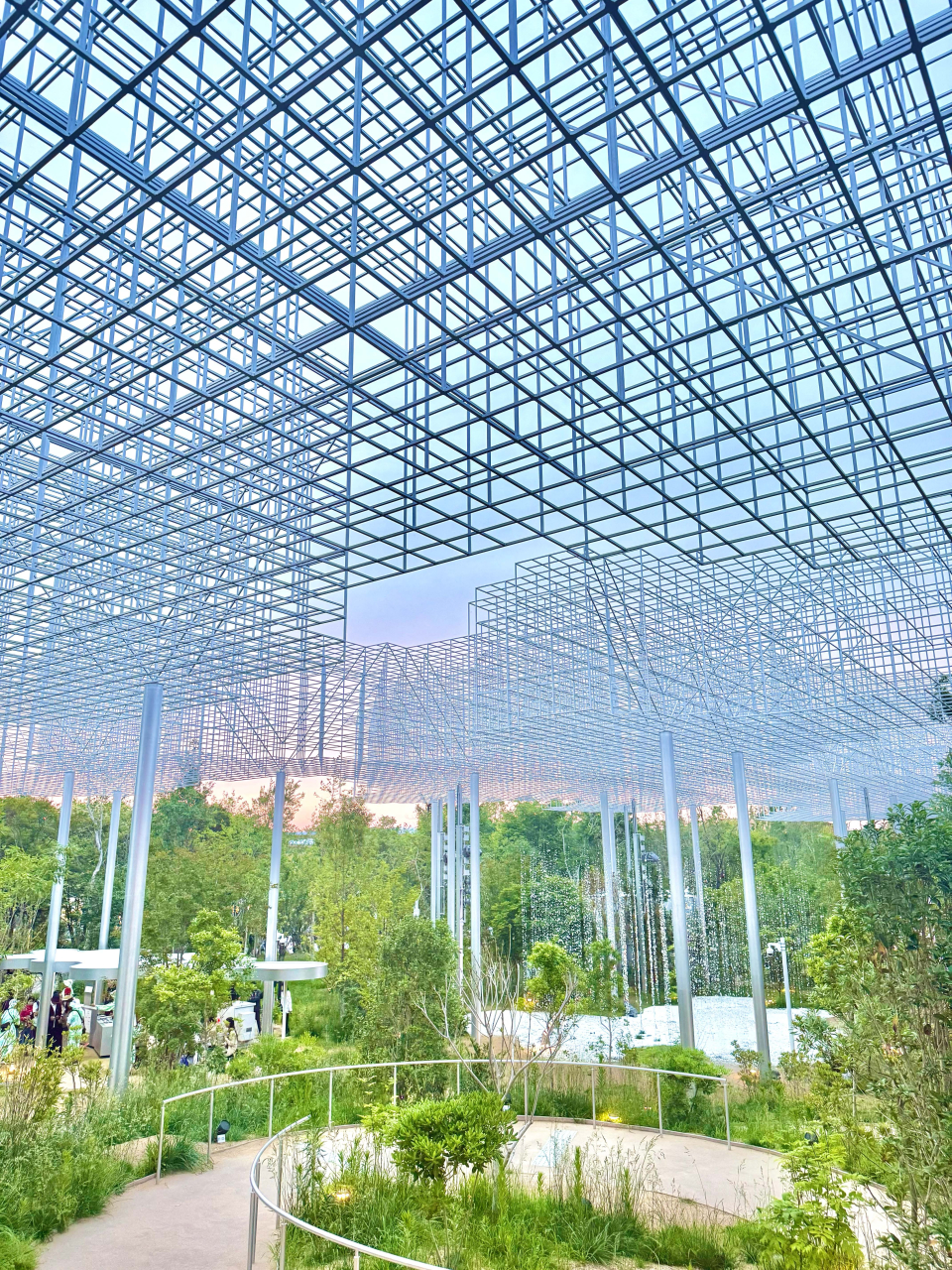

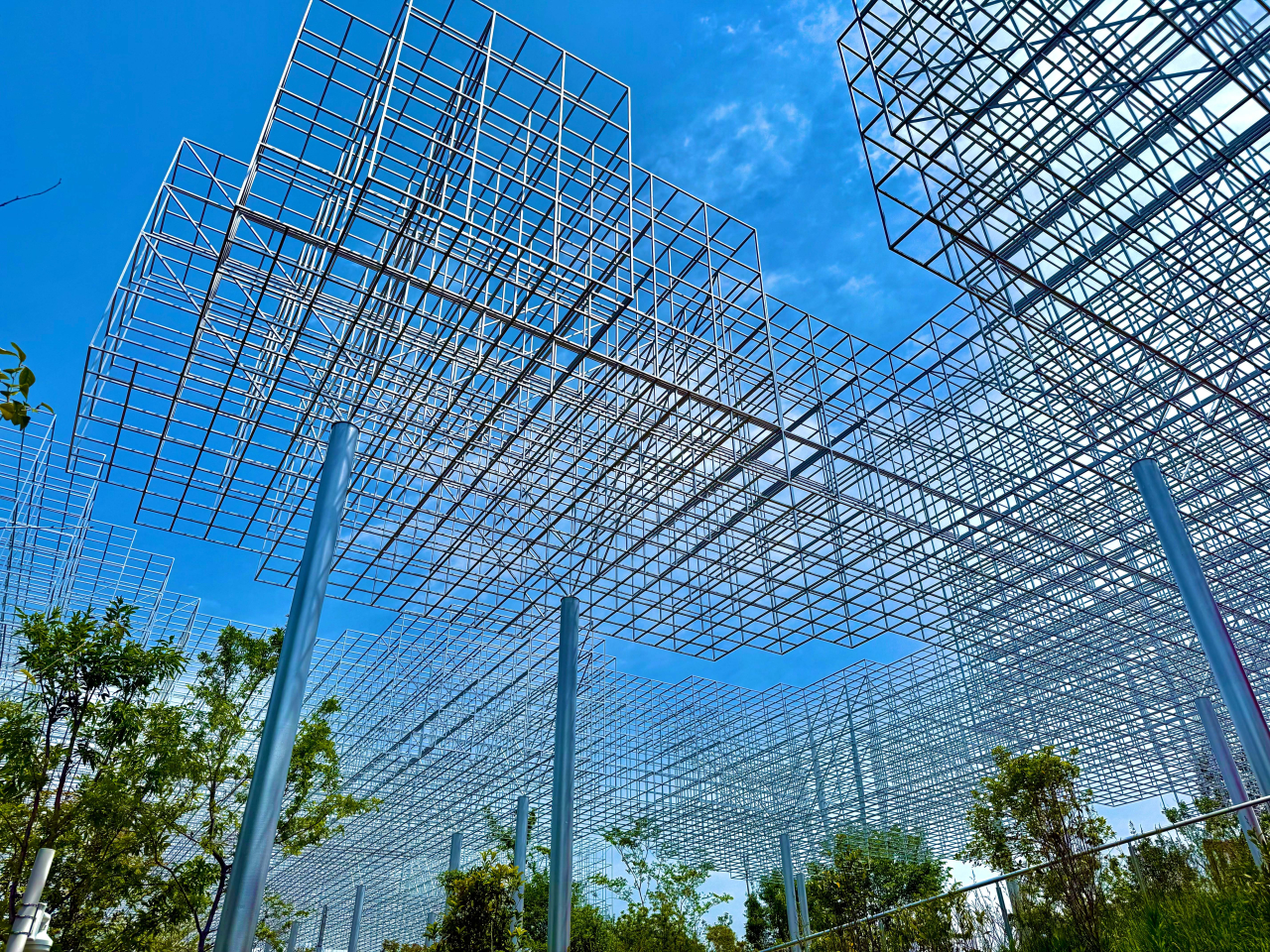

2025年の大阪・関西万博で宮田氏がプロデュースする《Better Co-beingパビリオン》は、その思想を象徴する空間である。屋根も壁もない、森と一体化した建築。風や光、そして人の動きと響き合うその場は、答えを提供するのではなく、来訪者に「問いを身体ごと引き受けさせる場」として設計されている。

「かつての成功体験の延長線上に未来はない」と、宮田氏は語る。高度経済成長を支えた「合理性」や「効率性」はもはや通用せず、いま必要なのは、分断された社会や価値観の中にあっても、共に在りうる未来の構築である。そのためには、対立の中から新たなビジョンを見出す「共鳴」が鍵を握る。

1970年の大阪万博で象徴されたのは、「秩序としての大屋根」と、それを突き破る「太陽の塔」だった。そこにあったのは対立と緊張だ。一方、2025年の《大屋根リング》と《Better Co-being》は、対立を越えて、異なるものが共にあるための「再解釈」と「更新」へと向かう。「未来を創るとは、異なるままに響き合うことなんです」と、宮田氏は語気を強めた。

その背景には、メタバースや生成AIといった技術の進展がある。個人のデータや行動パターンに基づいた接点が社会実装されつつある今、必要なのは「どの未来に、どう関わっていくか」という主体的な問いだ。技術はあくまで道具であり、未来を決めるのは私たち自身であるという思想が、宮田氏の言葉には通底している。

「共鳴」が生む未来の形

《Better Co-beingパビリオン》が示すのは、対立ではなく「共鳴」の在り方だ。宮田氏が幾度となく口にしたこの言葉には、いまの時代を生きる私たちに対する強いメッセージが込められている。「異なるもの同士が、耳を澄ましながら響き合う。それが、いま私たちに必要な態度です」。そう語る宮田氏の視線は、ポスト近代の社会構想そのものに向けられている。

1970年の大阪万博における空間構成は、近代の合理性や秩序を象徴する《大屋根》と、それに対抗する生命の衝動としての《太陽の塔》という、対立による未来への挑戦だった。しかし2025年の万博では、その構図が大きく塗り替えられる。《大屋根リング》は、風景や空、人と森をやわらかくつなぐ「透過的な編み目」として設計され、その縁に置かれた《Better Co-being》は、空間に身を置く人々の関係性と呼応しながら、共に生きる「場」を生成していく。

(写真提供=宮田 裕章 氏)

(写真提供=宮田 裕章 氏)

このような空間体験は、あらかじめ完成された意味やストーリーを提供するのではなく、それぞれの人がそこに立ち、自らの感覚で受け止め、意味を見出すことを促すものだ。宮田氏は「それぞれ異なる空を見上げながら、ひとつの場を共有すること」が、新しい共鳴の形だと語る。

その「共鳴」は、デジタル技術の発展とも密接に結びついている。例えばメタバースは、当初の熱狂的な期待と、それに続く幻滅期を経て、いまや生成AIとの融合によって「多元的な価値が接続される場」として再評価されつつある。誰もがノーコードで空間を創り、自らのデータや価値観を持ち込んで表現できる時代が到来しつつあるのだ。

「画一的な『みんなのメタバース』ではなく、個々の異なる価値観を織り合わせていく場所。それが次のフェーズです」。宮田氏は、技術の進化が新たな表現の自由をもたらしたことを歓迎しつつも、重要なのは「その技術をどう使って現実をつくり変えていくかという意志」であると強調する。

こうした共鳴の実践は、まさに《Better Co-being》の空間に体現されている。自然現象やアート、来場者同士の関係性の中で、自らの感覚と響き合い、問いを生み出していく。そこにあるのは、価値の共有ではなく、響き合いを通じた価値の再発見である。

問いを立て続ける力

共鳴を通じて未来を描くために、私たちは何をすべきか――。その問いに対して、宮田氏は「問いを立て続ける力」こそが時代を切り拓く鍵になると説く。「正解を探す力ではなく、正解がない世界で問いを生み出す力が、これからはますます求められます」(宮田氏)

従来の教育では、知識の習得や正確な解答が重視されてきた。しかし、社会がゼロベースで再構築されようとしている今、既存の「勝ちパターン」はすでに機能していない。そこで求められるのが、違和感に気づき、不確実性を抱えながらも、自らの言葉で問いを立てていく力だ。宮田氏はそれを「センス」と表現し、「センスは鍛えられる」と断言する。

「ファッションもそう。何を選ぶかという小さな問いを重ねることで、感性は磨かれていく。写真も同じ。何が良いのかを見極めようとすることで、見る力が育つ。すべての営みが、問いのトレーニングになり得るんです」(宮田氏)

《Better Co-being》の体験にも、それは表れている。来場者は、一期一会のグループに組まれ、自然の中でアートと向き合う。「なぜいまこの作品がここにあるのか」「自分は何を感じているのか」「隣の人と、どう違うのか」。その全てが問いであり、その問いが共鳴を生む。展示を見ることは、単なる鑑賞ではなく、「気づきの場」を通じて、自らの内側に変化を生む営みなのだ。

宮田氏はまた、ビジネスパーソンに対しても「学ぶことを楽しんでほしい」と訴える。「日本の教育では、学びが時に苦行のようになってしまった。しかし、本来学びは楽しいものであり、新しい価値を発見する喜びに満ちているはずです」(宮田氏)

社会の変化に対応するには、学び続ける力が不可欠だ。しかし、その学びは受動的なものではなく、問いを持ち続ける中で育まれる。「問いは、ビジネスにおいても競争力になります。どこに価値があるのかを問い直す力が、変化の時代を生き抜く知性になるのです」(宮田氏)

さらに、AIやWeb3などの技術革新も、問いを促す存在になり得ると宮田氏は語る。生成AIはすでに、個人の思考パターンや行動履歴を読み取り、最適な選択肢を提案するエージェントとして機能し始めている。こうした技術の本質は「問いを支える環境」であり、私たち自身の意思がなければ意味を持たない。

「いま必要なのは、未来を“想像”する力ではなく、未来を“構想”する力です。構想とは、問いの積み重ねの先にしか現れない」。そう語る宮田氏の眼差しは、個人の学びと社会の再構築とを、ゆるやかに接続しようとしている。

編集後記

「万博を訪れる」という体験は、単なるイベント参加ではなく、「問い」と「共鳴」を通じた未来を再構築する第一歩と言えます。そして、多様な価値が交錯する空間で、自らの感性をひらき、他者と響き合う体験こそが、変化の時代を生きるヒントとなる。宮田先生の取材を通じ、自分なりの問いを持って、未来と向き合う準備を整えなければいけないと改めて痛感しましたし、(人気で抽選のハードルも高いですが)宮田先生のパビリオンを改めて違う視点で巡ってみたいと感じました。また、本インタビューのロングバージョンは、2025年9月4日に発刊した『MetaStep Magazine』に巻頭インタビューとして掲載しています。ぜひご覧ください。