「今、月に行ってきた!」日本科学未来館で開催された企画展「NEO 月でくらす展」では、小学生たちが楽しむ声が聞こえる。夢中でのぞき込むのは、スマホと紙で作った簡易VRゴーグルだ。さらに長野県の中学校では、VRゴーグル(Meta Quest)を使った「月面VR修学旅行」が開催され、イキイキと取り組む生徒たちの様子も。

「宇宙」「VR」「教育」これらを掛け合わせた取り組みを展開しているのが、世界中でプラント建設を手掛けてきた日揮グローバル株式会社(以下、敬称略)。一見各分野と畑違いにも思える同社だが、全国の子供向けVRイベント・授業で注目を浴びているだけでなく、VR空間を利用し、月面開発に関わる企業をつなぐプラットフォーム開発も視野に入れているという。「宇宙事業のPRとして制作したVRが、教育方面で活用されるとは全くの想定外。その需要に応えることで大きなムーブメントを起こすことができました」と語るのは、同プロジェクトを牽引する、日揮グローバルデジタルプロジェクトデリバリー部 プリンシパルエンジニア 横山 拓哉 氏だ。

VRとは直接的な関わりのなかった同社が、どのようにしてVR技術を活用し、新たな価値創造へとつなげていったのか。横山氏の熱い思いを伺うと、VRのビジネス活用におけるヒントが見えてきた。(文=MetaStep編集部)

年齢制限をアイデアで解消。宇宙キッズの心を掴むVR体験

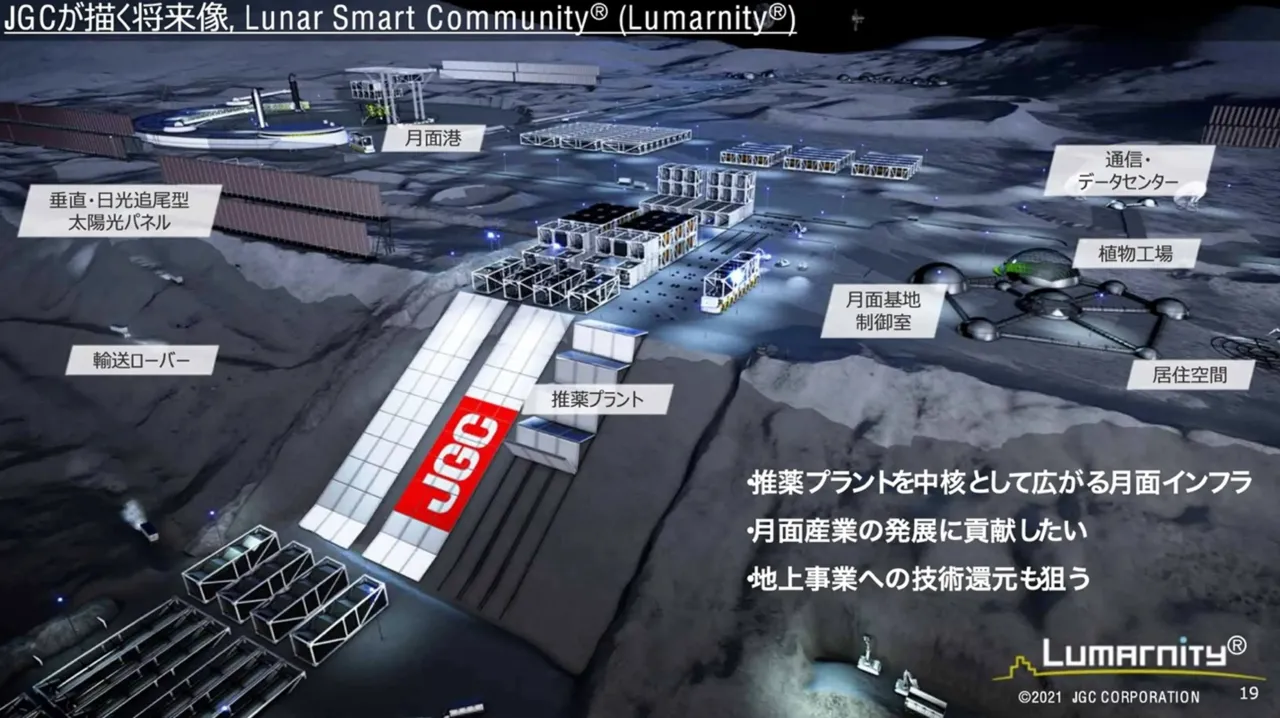

2023年4月から9月、日本科学未来館で開催された、月面移住が実現した世界を体験しながら学べる企画展「NEO 月でくらす展」。GWや夏休み期間もあり多くの小学生が来場した当イベントでは、実寸大の月面着陸船の展示や月でくらすための仕事など月に関する体験が目白押しだ。一際耳目を集めていたのが、安価な紙製のVRゴーグルにスマートフォンを取り付けた「簡易VR体験」だ。全方位の映像が視聴できる360°動画で投影されているのは、日揮グローバルが実現を目指す月面プラントを中核とした月面スマートコミュニティ “Lunar Smart Community®” 通称「Lumarnity®(ルマニティ)」だ。月面にプラントを建設し、月の資源を活用して人類の持続的な月面滞在を可能にすることを目的としており、今回の体験では広大な月面プラントを疑似体験できる。

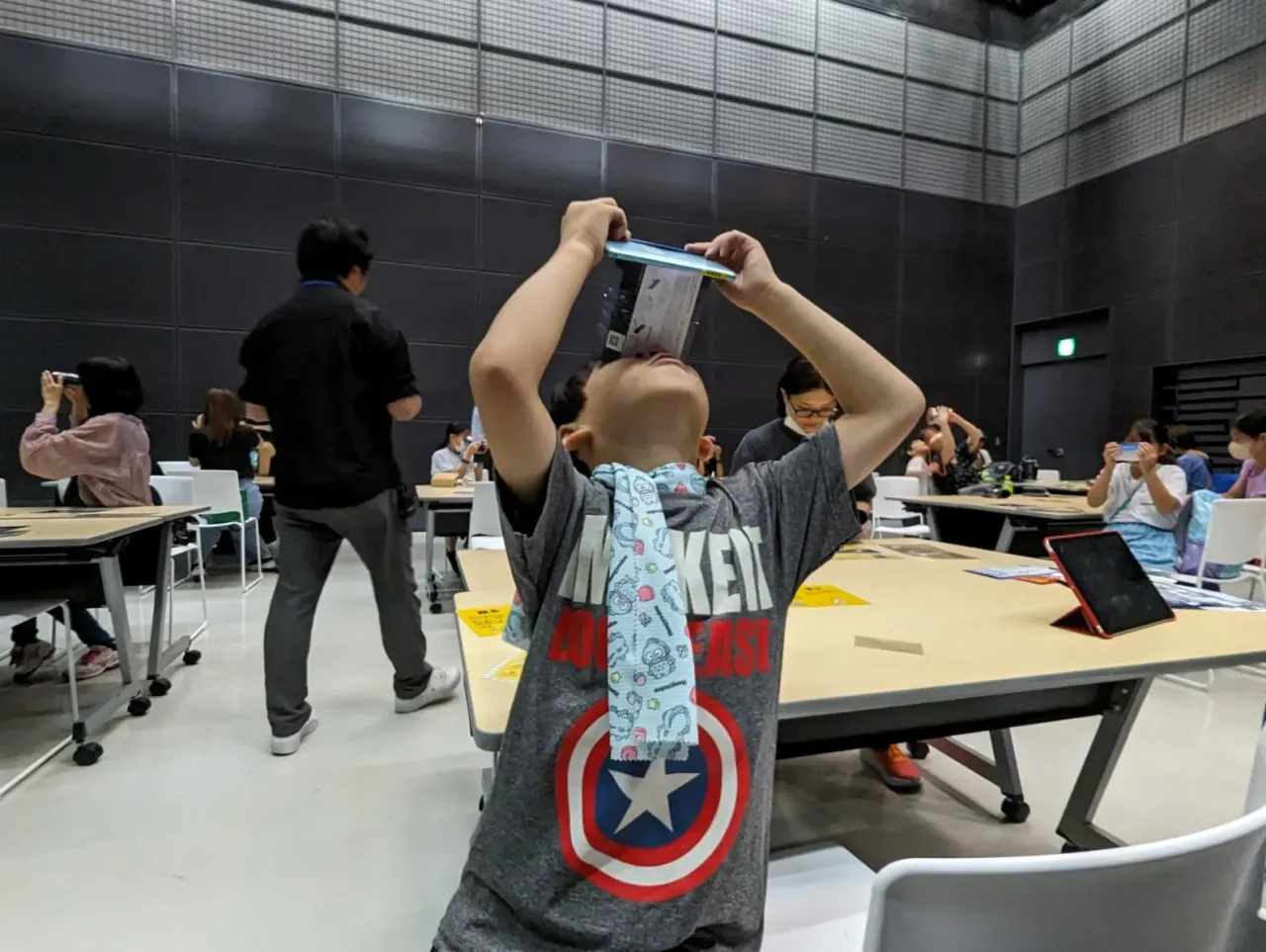

スマホVRキットを組み立て夢中になる子どもたちと、制作した簡易VRゴーグル

スマホVRキットを組み立て夢中になる子どもたちと、制作した簡易VRゴーグル

月面プラント視察ツアー(360°動画)

これが子どもたちに大好評。「今、月に行ってきた!」「地球が見えた!」と興奮気味に話し目を輝かせる子どもや、子どもと一緒に夢中になる保護者の姿で、体験コーナーは長蛇の列となった。

実は、「NEO 月でくらす展」のオープン当初は、VRゴーグルのメーカー(Meta社)による年齢制限(13歳以上対象)があり、来場する多くの子どもたちが体験できないという壁にぶつかった経験があった。「やりたい!」と泣き出す子どもも目の当たりにし「年齢に関係なく楽しめる方法はないか」と考え、先の簡易VRゴーグルを考案したのが、日揮グローバルデジタルプロジェクトデリバリー部 プリンシパルエンジニア 横山 拓哉 氏だ。

経済産業省こどもデーの様子

「VRは理屈ではなく、体験してこそ価値がある。まずは『楽しい』と思ってもらうことが、子どもたちの興味関心への第一歩になる」と横山氏は語る。この経験から、VRコンテンツが教育分野で大きな可能性を秘めていることに気づき、専門的な知識を伝えるだけでなく、宇宙や科学への興味を引き出し、学習意欲を高めるツールとして活用できるのではないかと考え始めた。

月で人類が長期滞在するために。日揮の月面開発構想「Lumarnity®」

日揮グローバルは、海外における各種プラント・施設のEPC(設計・調達・建設)事業を主力とし、地球上のさまざまな環境下でプラント建設を遂行してきた。そんな同社が新たな開拓先として候補にあげたのが「月面」だ。この月面にプラントを建設することを目標として、2020年12月、社内に「月面プラントユニット」が発足したのである。

月面プラントユニットは、月面にプラントを建設し、月の資源を活用して人類の持続的な月面滞在を可能にすることを目的としている。地球から月へ物資を輸送するには莫大なコストがかかるため(1kgあたり約1.5億円とも言われる)、月面にある資源を有効活用する「地産地消」ならぬ「月産月消」の仕組みを作るのが狙いだ。

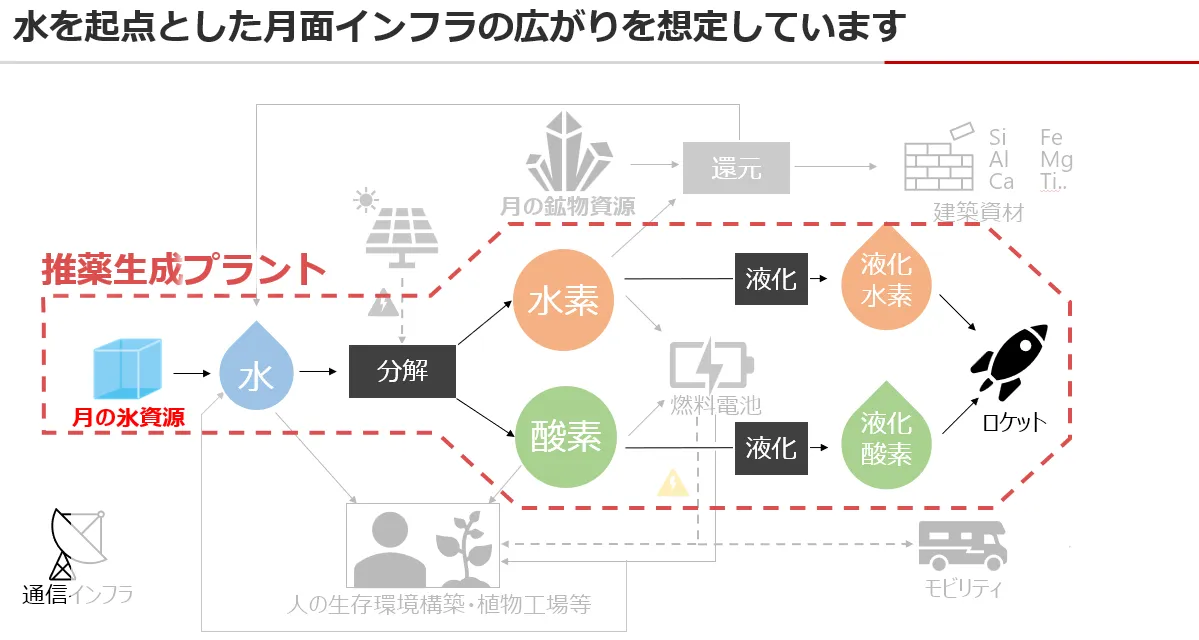

そこで注目されているのが、月の極域に存在するとされる水氷である。ここから得られる水からロケットの推進剤となる水素と酸素(推薬)を生成。月面で推薬を製造・補給できる拠点を作り、月面と月近傍拠点の往復、月面探査機に必要となる推薬を補給することができる。将来的には、月を中継基地として月以遠へ向かう際のコストを大幅に削減できる可能性があるのだ。

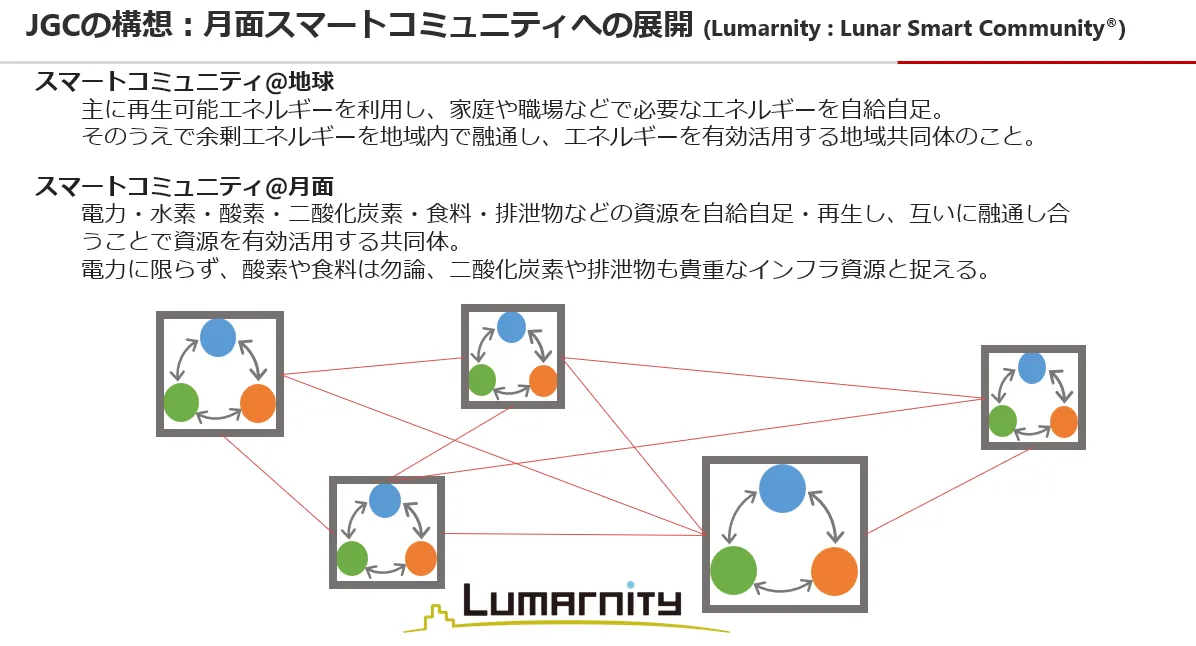

月面の水氷からロケットの推薬を生成する仕組み。こうした生産拠点を複数つくり、互いに融通し合うコミュニティを作る。これが“Lunar Smart Community®” 通称「Lumarnity®」だ

現在、日揮グローバルはJAXA(宇宙航空研究開発機構)と連携し、この月面推薬生成プラントの概念検討や地上実証計画を進めている。この月面推薬生成プラントは、NASAが主導する国際的な月探査計画「アルテミス計画」を支え得る重要な要素でもあり、2030年代の月面基地建設、2040年代の月面居住を目指すうえでも重要な施設となる。月面推薬生成プラントはLumarnity®の実現に向けた重要な一歩となる。

「全くの予想外」だったVRへの応用

月面推薬生成プラントの検討を進めるにあたり、社内外への説明やPRのため、まずは月面推薬生成プラントのイメージ図を制作することとなった。そこで、宇宙関連のビジュアライゼーション制作で実績のある株式会社カシカガクに依頼した。

月面プラントのイメージ図

月面プラントのイメージ図

完成したイメージ図は社内外で非常に好評だったが、横山氏はさらなる展開を模索していた。そんな折、カシカガクの担当者であり、VRChatクリエイターとしても著名な宮﨑 剛(ハンドルネーム:Moffco)氏から、「このイメージ図はUnityで制作しているので、VRにも応用できますよ」という提案を受けた。

横山氏自身、初代Oculus Quest(現Meta Quest)を個人的に所有しており、VRChatも少し触った経験があった。「身体的な制約を受けずに、あたかも現実世界のように体験できるVR技術と、身体的制約から体験するのが難しい宇宙空間の親和性は高いのではないか」と感じていたという。過去に国際宇宙会議(IAC)へブース出展した際、チラシや動画だけではなかなか来場者の関心を引きつけられなかった経験も、VR活用への思いを後押しした。

「VR展開は月面プラントユニットの大きな武器になる」と感じた横山氏は、上司の同社Engineering DX 推進室長 宮下 俊一 氏にVRコンテンツ制作を直談判した。大丸松坂屋や日産といった大手企業や横須賀市といった地方自治体もVR活用に乗り出しており、プラント業界では先進的な取り組みとしてアピールできると説得した。説明を聞くうちにVRに可能性を感じた宮下氏は快くGOサインを出した。この決断が、日揮グローバルのVR活用の大きな転機となった。社内の理解と後押しがあったからこそ、畑違いの分野への挑戦が実現したのである。

宮崎氏の協力のもと、LumarnityVRコンテンツが完成。自動運転の月面ローバーに乗車し、月面プラントを見学する約5分の体験となる。初公開として2023年2月に開催された国際宇宙産業展(ISIEX)に出展した。ブースでは、VRゴーグルと大型ディスプレイを用意し、VRの様子を周りの人も見られるようにした。このVR体験は大きな反響を呼び、先述した「NEO 月でくらす展」にも展示、簡易VRゴーグルのアイデアに繋がったことで、幅広い年齢層に届くコンテンツとなった。

月面VR修学旅行へ!広がる教育コンテンツとしての可能性

そこから、教育現場からの問い合わせが増え始めた。その一つが、長野県上川村の中学校からの依頼だった。上川村は、2015年の国際宇宙ステーション(ISS)で長期滞在した宇宙飛行士、油井 亀美也さんの出身地であり、2026年に2度目の国際宇宙ステーションへの滞在が決まったことを受け、地域を挙げて宇宙教育に力を入れている。

日揮グローバルは、同校の依頼を受け、「月面VR修学旅行」と題した出張授業を実施した。授業では、VRChatのLumanityワールドに入った生徒たちが4人1組で月面走行自動車であるローバーに乗り込み、月面プラントや月面港を探検する。VRならではの体験として、月の低重力(地球の1/6)を再現し、高くジャンプできる機能も盛り込んだ。

このジャンプ機能が生徒たちに大ウケだった。「うわ、こんな高く飛べるんだ!」「めっちゃ打点の高いヘディングできそう!」といった声が上がり、教室は興奮に包まれたという。単に映像を見るだけでなく、実際に体を動かすような体験を通じて、生徒たちは月の重力について直感的に理解を深めていった。

横山氏は、「教科書で『月の重力は地球の1/6です』と習っても、なかなか実感は湧かない。でも、VRで実際にジャンプしてみることで、『こういうことか!』と腹落ちし自分事になる。この体験こそがVRの強み」だと強調する。

「月面VR修学旅行」の事例は、VRが持つ教育効果の高さを改めて示すものとなった。当初はプロジェクトPRの一環として始まったVR活用が、図らずも教育という新たな分野で花開き始めたのである。

日本の月面開発を加速させるプラットフォームへ

日揮グローバルのVR活用は、教育分野にとどまらず、さらに大きな構想へとつながっている。それは、日本のさまざまな企業が開発を進めている月面コンテンツを結集させる「プラットフォーム」としての役割だ。

現在、月面開発には、建設機械メーカーのコマツ(月面建機)、タイヤメーカーのブリヂストン(月面タイヤ)など、多様な業種の企業が参入している。日揮グローバルは、自社のVRワールドの中に、これらの企業が開発を進めている月面コンテンツの3Dモデルを組み込み始めている。

「個々の企業がバラバラに開発を進めるよりも、一つのプラットフォーム上で連携し、日本の技術力を示すことが重要。VR空間であれば、例えばコマツさんの建機とブリヂストンさんの月面タイヤを装着したローバーが、日揮グローバルの月面プラントの横を走る、といった未来の月面シミュレーションも可能になる。そこから新たなアイデアや課題が生まれるかもしれない」と横山氏は期待を込める。

月面建機と月面タイヤを実装したLumarnity VR v2.0が2025年6月1日にリリース。VRChatでぜひ体験していただきたい

将来的には、日本が目指す月面開発を、このLumarnity VRにアクセスすることで体験できるようにしたいと考えている。VRを通じて企業間の連携を促進し、日本全体の月面開発を加速させることが目標だ。

「体験してこそ」〜アイデア次第で広がる可能性

横山氏は、VR活用の可能性について「体験してこそ」だと繰り返し強調する。

「いくら言葉や資料で説明しても、VRの持つ体験価値は伝わりきらない。まずは食わず嫌いせずに体験してみてほしい。そうすれば、『こんなことができるんだ』『じゃあ、これもできるんじゃないか』と、自然とアイデアが湧いてくるはず」。

日揮グローバル自身、最初はVR活用など全く想定していなかった。しかし、イメージ図制作という小さなきっかけから、展示会でのPR、教育コンテンツ、そして企業連携プラットフォームへと、活用の幅は大きく広がっていった。今やVRは、同社の宇宙開発事業における重要なソリューションの一つとなりつつある。

「畑違いの分野であっても、まずは試してみること。そして、楽しむこと。それが、新たな可能性を切り拓く鍵になるのではないか」と横山氏は語った。

取材を終えて

今回の取材を通じて、VR/メタバース技術が、専門分野だけでなく多様な領域で応用可能であり、新たな価値を生み出す可能性を秘めていることを改めて実感しました。日揮グローバルという、一見VRとは縁遠い企業が、小さなきっかけからVR活用へと踏み出し、試行錯誤を重ねながら教育分野や企業連携へと展開していくプロセスは、多くの企業にとって大きなヒントとなるのではないでしょうか。

特に印象的だったのは、横山氏をはじめとするプロジェクトチームの皆さんが、楽しみながらこの取り組みを進めている点です。「まずは楽しいと思ってもらうこと」を大切にし、子どもたちの反応を真摯に受け止め、次なる展開へとつなげていく姿勢は、技術活用の本質を示しているように感じました。

「地球上のへき地は建て尽くした。次は月だ」という壮大なビジョンと、「やってみよう」という柔軟な発想。そして、VRというツールを介して未来の世代や多様な企業をつなごうとする試み。日揮グローバルが描く未来は、単なる技術開発に留まらず、まさに「未来へつなげる」取り組みそのものであると感じました。Lumarnityプロジェクトと、それを支えるVR活用の今後から、ますます目が離せません。

.jpg)