事業プロデュース等を手掛けるRelicとNTTドコモがメタコミュニケーションサービス「MetaMe」を舞台に、123日間連続開催の長期型eスポーツプロジェクト「MetaMe 夏のeスポーツ祭り」をスタートした。「毎日が大会日」というコンセプトでeスポーツを特別なイベントから日常の楽しみへと変え、メタバースとNFTを融合させた新たなエンターテインメントの形を提案する。(文=MetaStep編集部)

「MetaMe 夏のeスポーツ祭り」その概要と新たな仕組み

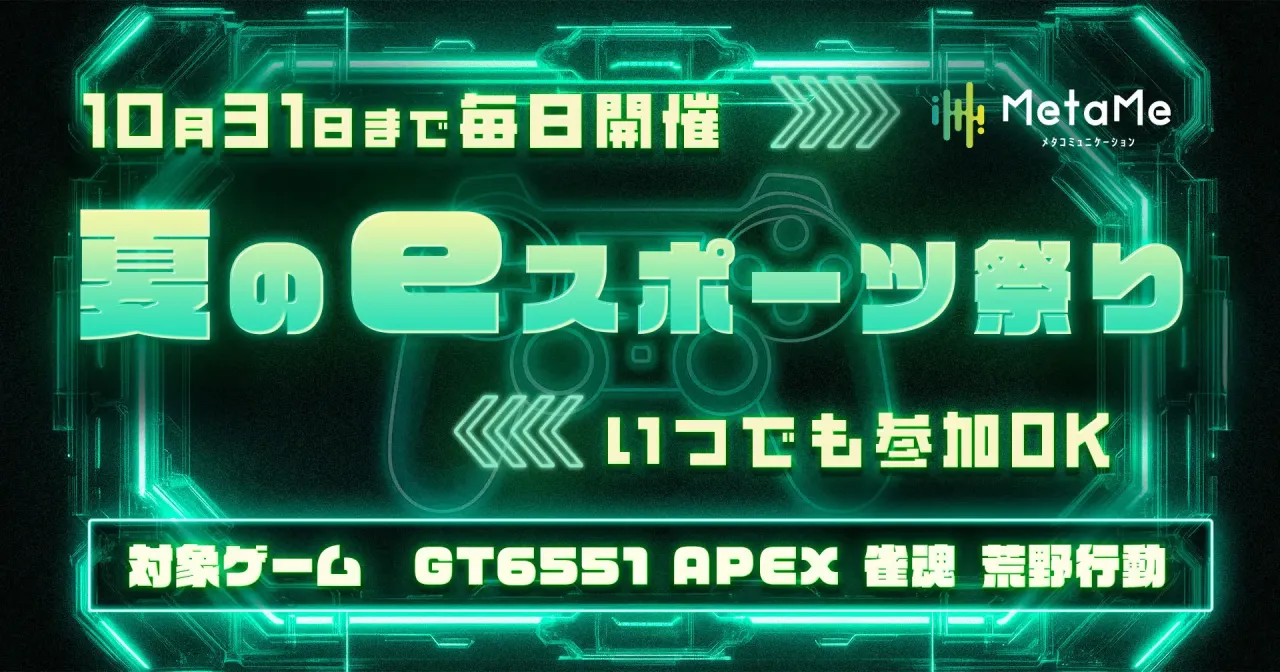

事業共創カンパニーである株式会社Relicは、株式会社NTTドコモが開発するメタコミュニケーションサービス「MetaMe(メタミー)」において、長期型eスポーツプロジェクト「MetaMe 夏のeスポーツ祭り」をスタートさせた。このイベントは、2025年7月1日から10月31日までの123日間にわたり、「毎日が大会日」という新たな体験を通じて、eスポーツを特別なイベントから日常の楽しみへと再定義することを目指している。

(引用元:PR TIMES)

プロジェクトは、段階的に熱量が高まっていくように設計されている。まず、期間中は誰でも気軽に参加できるコミュニティ大会「MetaMeミニ大会」が、「荒野行動」などの人気タイトルで毎日開催される。それに加え、月に一度のポイント制大会「MetaMeカップ First / Second」が、「APEX」や「雀魂」を舞台に開催。そして、プロジェクトのクライマックスとして、10月25日にはお台場のリアル会場「docomo R&D OPEN LAB ODAIBA」と、オンラインのMetaMe生放送を繋いだ「MetaMeカップ Final」が複合タイトルで実施される。

(引用元:PR TIMES)

本プロジェクトの大きな特徴は、Web3技術であるNFT(非代替性トークン)を活用した、新しいファン参加型の仕組みを導入している点だ。応援したいチームごとに販売される「チケットNFT」を購入することで、ファンは自らの「推しチーム」を直接的に支援できる。さらに、チームが大会で活躍し賞金を獲得すると、その一部がチケットNFTの保有者に還元される。これにより、ファンは観戦・応援するだけでなく、チームの成功に「貢献」し、その恩恵を共有するという、これまでにない深い関わり方が可能になる。

この次世代型エンターテインメントは、Web3ソーシャルインフラである「UXLINK」がスポンサーとして支援。プラットフォームとなる「MetaMe」は、NTTドコモが開発したメタバースで、スマートフォンやPCのWebブラウザから手軽にアクセスできる。

メタバースとNFTが変える、eスポーツとファンの関係

「MetaMe 夏のeスポーツ祭り」が掲げる「毎日が大会日」というコンセプトは、eスポーツ文化そのものを変容させる可能性を秘めている。

従来のeスポーツは、年に数回開催される大規模なプロ大会を中心とした、いわば「ハレの日」のエンターテインメントだった。しかし、本プロジェクトは、日常的に参加・観戦できる機会を提供することで、eスポーツを日々の生活に溶け込んだ「ケ」(ハレの日以外の日常)の楽しみへと再定義しようとしている。これは一部のトッププロだけでなく、より多くの人々がプレイヤーやコミュニティの一員として関わることで、eスポーツの裾野を大きく広げる重要なアプローチだ。

その舞台となるメタバースプラットフォーム「MetaMe」は、単なる試合配信ツールに留まらない。ファン同士がアバターを介して交流したり、選手とファンが気軽にコミュニケーションをとったりする「デジタルな溜まり場」として機能する。これにより、イベント期間中の一体感やコミュニティとしての熱量を維持・増幅させる効果が期待できるだろう。

さらに、「チケットNFT」が実現する新しいファンエンゲージメントの形も注目に値する。NFTの活用は、単なるデジタルグッズの販売とは本質的に異なる。「推しチームの活躍に応じて賞金の一部が還元される」という仕組みは、ファンを単なる「観客」から、チームの成功を共に目指し、そのリスクとリターンを共有する「共創者」や「ステークホルダー(利害関係者)」へと変える。これは応援という行為に金銭的なインセンティブと貢献の実感を与え、より深く、持続的なファンとの関係性を構築する、Web3時代の新しいエンゲージメントモデルと言える。

この先進的なプロジェクトは、事業共創カンパニーであるRelicが、NTTドコモのメタバース基盤「MetaMe」の運営を担う「出島共創スキーム」によって実現している。大手通信キャリアが持つ強固な技術基盤と、スタートアップ的な視点を持つ事業プロデュース企業が連携することで、スピーディかつ柔軟に新しいサービスを生み出す。これは変化の激しいメタバース事業における、極めて効果的な協業モデルだ。「MetaMe 夏のeスポーツ祭り」は、メタバース、eスポーツ、NFTという3つの大きなトレンドを融合させることで、次世代のエンターテインメント体験と、ファンが主役となる新しい経済圏(ファンエコノミー)のあり方を模索する先進的な社会実験と言えるだろう。