日本最大手のエンジニアリング会社 日揮グループで、障害者が働きやすいように配慮された特例子会社が「日揮パラレルテクノロジーズ」。誰もが働ける未来に向け、一つの解として見つけ出したのがメタバース。自社実践の経験を、語って頂く連載もついに最終回!ゼロから取り組んだメタバース実践。そこにはリアルな現場の声と多くの学びがあったようです。ぜひご覧ください!

日揮パラレルテクノロジーズ株式会社 取締役最高技術責任者

長尾 浩志(ながお ひろし)

2016年日揮株式会社(現:日揮グローバル)入社。クウェートでの大型製油所建設現場での経験を経て、LNGプラント等の配管設計に携わる過程でPythonによる省力化、AIによる予測に着手し、DX推進を行う立場に。2023年より日揮パラレルテクノロジーズ(JPT)に参画。高度IT集団の技術的な要として、日揮グループとJPTの架け橋となり、様々なDX案件を請け負い・創出している。日揮のプラント設計でつくられる3Dモデルはとても精緻なので、これを様々な価値に変換したいと考えている。

こんにちは。日揮パラレルテクノロジーズ株式会社(以下、JPT)の長尾です。

前回は実際に手を動かし、ゲーム作りや自前のメタバースワールドを作ったところまでお話ししました。

最終回では、このワールドでの活動事例やその教訓、将来考えている事について紹介します。

就労移行支援事業所様とのコラボレーション

実践あるのみ!という事で、とある就労移行支援事業所様にコンタクトを取り、通所者の方向けの「会社紹介 in メタバース」を2024年5月に開催しました。

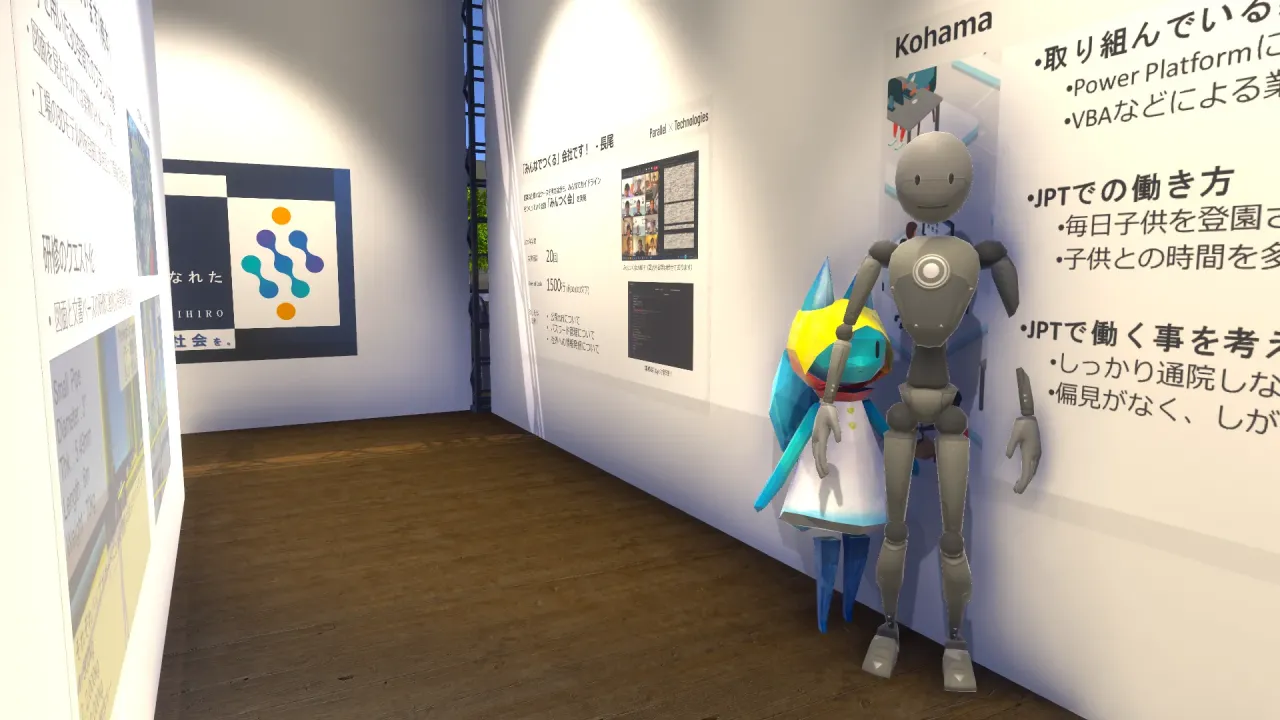

この企画では、会社紹介の他、JPT従業員も参加し、ポスターセッションを開催する事ができました。

ポスター発表の様子。操作はまだぎこちなかったり…

最後に集合写真をパシャリ。アンケート結果からも”濃い”体験ができたのではないかと思います。

以下は、アンケート「メタバース上でのコミュニケーションについて、対面・オンラインとの違いについてどのように感じましたか?」に対する回答の要約です by M365Copilot:

🌐 メタバースでのコミュニケーションに対する印象

✅ ポジティブな意見

· リラックスできる:対面やオンラインよりも緊張せずに話せたという声が複数ありました。アバターを介することで心理的なハードルが下がったという意見も。

· 主体的に参加できた:講義形式ではなく、双方向の会話ができたことで、自分から積極的に関われたという評価がありました。

· 新しいコミュニケーション手段として有効:人によって合う・合わないはあるが、必要な手段の一つとして前向きに捉えられていました。

⚠️ 改善点・課題

- 技術的な不安定さ:デスクトップ版での参加では、動作の重さや不具合があり、Zoomなどの従来のオンラインツールの方が安定していると感じたという意見もありました。

JPT従業員でワールドに入ってみた

続いて、また別の機会にJPT従業員に声をかけ「みんつく会 in メタバース」を開催しました。(みんつく会:みんなでつくる会議。詳しくはこちら)

ここでは「メタバース空間の活用方法」といったお題でグループディスカッションを行い、それぞれ発表する機会を持ちました。

従業員から出たアイデアとしては「日揮グループの社員を呼び交流会を行う」や、「純粋にゲームして親睦を深める」など。やはり交流というところがキーワードになるかなと感じました。

皆さんのワールド内の動きに関しては、普段からソフトウェア開発をするだけあって操作への順応は早かった印象です。

グループに分かれてディスカッションする様子。流石弊社エンジニア、思い思いのアバターを準備して臨んでおります。

話は逸れますが、メタバースに限らずGatherでのコミュニケーションも試しております。弊社はフルリモート・フルフレックスの企業なので組織内の繋がりを強くするためにも「オフライン感」はある程度意識して導入していく必要があるのかな..と試行錯誤中です。

見えてきた課題

このような取り組みの中で見えてきた課題があります。

1.初心者ユーザーの壁

参加者がワールドにスポーンするとき、いきなり会場だと右も左も分からない、という事が分かりました。そこで、ワールド内に「チュートリアル部屋」を作成、そこにスポーンするようにし、初心者がまずどのキーを操作するべきなのかが分かるようアップデートしました。

初心者ユーザー向けの「チュートリアル部屋」

初心者ユーザー向けの「チュートリアル部屋」

この「チュートリアル部屋」を脱出し、みなとみらいの景色が広がる頃には最低限の操作を学び終えており、会場内での移動で困るといった事はなくなったように思います。

2.ワールドに入るまでのアクセシビリティ

VRChatを特にPCで入る場合、Steamのインストール・アカウントの作成など事前に済ませておくことが幾つか存在します。今回は手順書を配布するなどで事前準備をしましたが、特に初心者が多く想定される場合はHIKKYさんが提供するVket Cloudのような所でワールド公開をする方がアクセシビリティ高く、多くのユーザーに参加して貰えそうだなと感じました。

マニュアルを作成し配布

マニュアルを作成し配布

3.PC画面でも楽しめる設計

1つ上の課題感とも関連しますが、私たちが想定する参加者の多くはVRゴーグルを所有していません。私もPC画面でメタバース空間に入る事も多々ありますが没入感という意味ではどうしても劣るように感じます。

初心者も巻き込むような企画を考えるのであれば「没入感はそこまでなくとも、zoomのようなオンラインミーティングでは体感できない経験」を考えていくと良いのではないかなと感じています。

「メタバースを選択する」ハードルを下げていく事で人を呼びやすくなり、それがコンテンツを作り出す原動力になっていく。その先にVol.1で掲げたようなメタバース空間での採用・仕事ができるような世界観が現れてくるのではと考えています。

今後の活動予定

まだまだ最初の数歩を歩んだ程度ですが、以上が私たちのこれまでの取り組みとなります。

今後は「顧客を招待したメタバース業務紹介イベント」や交流を深めるための「社内bar/バーチャルランチ会の開催」なども企画したいなと考えております。

地道に継続していった先に新しい出会いがあると信じ、これからもメタバース事業を進めてまいります。またいずれ筆を執らせて頂ければと思います。

全三回に渡り、私たちの記事を読んで頂き誠にありがとうございました!