「金融が変われば、社会も変わる!」を合言葉に、未来の金融を描く方々の想いや新規事業の企画に役立つ情報を発信しているNTTデータのメディア「OctoKnot(オクトノット)」。JapanStepプロジェクトの「提携メディア」に参画いただき、定期的にコラボレーションしています。今回は相互掲載企画の第7弾「地域通貨」です。

私達が普段使っているお札やお金は、日本銀行による「法定通貨」ですが、地域が独自に発行する「地域通貨」も存在しているのをご存じでしょうか。なぜ地域通貨を発行するのか?その背景にはキャッシュレス化やデジタル通貨普及が影響しています。

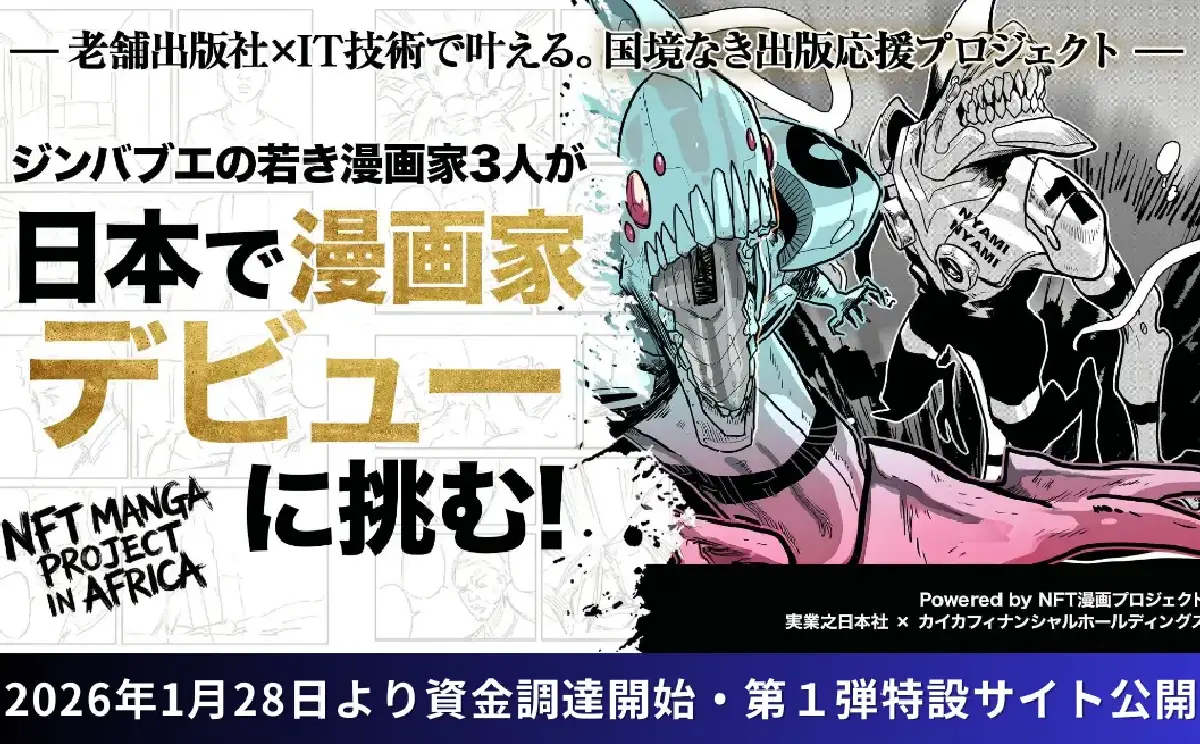

地方創生に暗号資産やNFTが使われる事も多い今、地域活性化の取り組みの一つである地域通貨を学ぶことで、よりWeb3ビジネスへの理解が深まります。それではよろしくお願いいたします。

地域活性化や地方創生の文脈でよく話題に上がる「地域通貨」。その名のとおり、地域で使える通貨なのですが、通常の法定通貨とは異なり、人の感情に訴求する性格を持ちます。これまで様々な事業者が地域通貨を運営し、地域活性化に貢献してきました。

一方、地域通貨は“多産多死のビジネス”とも言われています。それだけ長く運用することが難しいジャンルでもあるのです。そのため、地域通貨を始める際には持続可能な運用体制を整えることが必須です。

今回はそんな地域通貨について、導入により期待される効果や成功事例、抱える課題などについて解説していきます。

地元経済を盛り上げる「地域通貨」とは

一般的に、地域通貨はある特定の地域やコミュニティーのみで利用できる通貨と理解されています。

しかし、これはあくまで地域通貨の一側面です。地域通貨を地域通貨たらしめているのは、「人や地域を支えたい」「環境に良いことをしたい」といった経済合理性の観点からはむしろ不合理な目的やニーズに訴求する工夫が凝らされている点にあります。つまり、人的交流や相互助け合い、環境保護といった経済外的な活動までをカバーした、交換手段としての機能に特化した通貨が「地域通貨」と言えるでしょう。また法定通貨との関係で言うと、地域通貨は経済外的な役割のない法定通貨をカバーする、補完的な存在であると言えます。

加えて、経済活性化の観点から早く使用してもらえるように、一定の期間が経つと価値が減ったり、なくなったりする工夫がされているのも大きな特徴です。

地域通貨と法定通貨は何が違うのか?

法定通貨と地域通貨には、次のような明確な違いがあります。

一般的にその国の法定通貨は、その国内では絶大な信用力があります。「日本銀行券なんか使われているのを見たこともない」という日本人はいないでしょう。

一方、法定通貨ではない地域通貨は信用力の醸成が極めて重要です。そのため、地域通貨は信用して使ってもらえるような仕組み作りが必須になります。

地域通貨の仕組み

地域通貨の仕組みには、次のような特徴があります。

期間限定クーポンやポイントが発行されたら、なくなる前に早く利用したいと思いますよね。この性質を活かして、時間が経つと失効し、利用できなくなる(もしくは価値が減る)仕組みを持つ地域通貨があります。これは通貨の流通スピードを速め、地域経済を活性化させることを目的としています。

また、地域通貨は強制通用力を持ちません。そのため、地域通貨には納得・信用して利用してくれるための工夫が必要になります。その工夫として、地域通貨では「地域特有の体験と結びつける」「相互扶助や環境保護等に関連した発行や利用を組み込む」といった仕組みを導入しています。

特定の地域通貨でしか、その地域独自のモノ・サービスや体験を購入することができなければ、その地域通貨を使わざるを得ませんよね。また、ビーチのごみ拾いや畑の収穫手伝いで地域通貨が発行されれば、その地域への貢献が体験として得られます。 (参考:まちのコイン)

そもそも、その地域を訪れて何かを買ったりするだけであれば、法定通貨や全国の多くの場所で使える電子マネーを使った方が経済的にははるかに合理的です。だからこそ、地域通貨は「その地域だけでしかできない体験やその地域に貢献したい」という経済外的な欲求に訴えかける仕組みが不可欠なのです。

地域通貨の歴史・注目されている背景

日本における地域通貨の歴史と、地域通貨が注目されている背景について解説します。

地域通貨の歴史

地域通貨の仕組みの多くは海外で生まれました。「経済活性化のために通貨の流通スピードを上げるには、時間の経過と共に通貨の価値を減らせばよい」というアイディアも海外生まれのもの。例えば、毎週水曜日になったら2セントで買ったスタンプを押さなければ使えない、といったスタンプ通貨は1930年代から海外で使われるようになりました。

日本における地域通貨は、こうした海外のスタンプ通貨、アメリカのイサカアワーやカナダのLETS(Local Exchange Trading System)などの有名な取り組みが伝えられたことにより、1980年代半ばころより試験的に導入が始まります。

1990年代後半からは経済に加え、文化振興や景観維持、福祉増進といった多様な目的で初期地域通貨ブームがひろがり、その後も、地域通貨はNPOや市民団体など多様な組織が主体となり、盛り上がりを見せました。さらに2010年代後半からは、スマートフォンで電子的にやりとりができる地域通貨が増えています。

デジタル地域通貨が注目される理由

近年、日本において地域通貨が注目されている背景には、「キャッシュレス決済の普及」が挙げられます。PayPayや楽天ペイといったキャッシュレス決済と同様の文脈において、手軽にスマホで決済可能なデジタル地域通貨が注目を集めているのです。

例えば、地域通貨の成功例として有名な飛騨地域限定の地域通貨「さるぼぼコイン」も、当初は地域で便利に使えるキャッシュレス決済手段として注目されていました。

とはいえ、地域通貨の“経済外的な役割および機能”は、デジタルになってもかわりません。そのため、経済外的な役割および機能を排し、単にキャッシュレス決済を地域に導入しただけでは、法定通貨や全国で使われている大手事業者のキャッシュレス決済に代わって使用されることはないでしょう。

地域通貨の目的と地域にもたらす効果

――ここから先はオクトノットにてご覧ください――

「オクトノット」は、NTTデータの金融DXを考えるチームが、未来の金融を描く方々の想いや新規事業の企画に役立つ情報を発信。「金融が変われば、社会も変わる!」を合言葉に、金融サービスに携わるすべての人と共創する「リアルなメディア」を目指されています。「オクトノット」と「JapanStep」で今後様々なコラボも検討しています。

※本記事の内容には「OctoKnot」独自の見解が含まれており、執筆者および協力いただいた方が所属する会社・団体の意見を代表するものではありません。