2024年9月25日に行われた一般社団法人Metaverse Japanが開催した『Japan Metaverse Awards 2024』。そのうち業界をリードするプロジェクトや個人を称える「Metaverse Japan大賞」の授賞式が東京日本橋の室町三井ホール&カンファレンスで行われた。先日レビュー記事を公開したハッカソン「Metaverse Japan Hackathon」とあわせ、142件の応募があった本アワード。業界をリードするプロジェクトや個人を称える「Metaverse Japan大賞」の受賞プロジェクトから、業界をリードする最新の取り組みを学ぶ。(文=MetaStep編集部)

東京日本橋の室町三井ホール&カンファレンス。総勢28名のスピーカーがメタバースの最新動向と未来を議論した「Metaverse Japan Summit 2024」のセッションに続いて、「Metaverse Japan大賞」の授賞式が行われた。各部門賞の受賞プロジェクトを順にご紹介していく。

●ソーシャルイノベーション賞

「VketReal」(株式会社HIKKY)

審査員 一般社団法人JapanBlockchainWeek 理事 絢斗 優氏(写真左)、受賞者 HIKKY 代表取締役CEO 舟越 靖氏(写真右)

審査員 一般社団法人JapanBlockchainWeek 理事 絢斗 優氏(写真左)、受賞者 HIKKY 代表取締役CEO 舟越 靖氏(写真右)

「VketReal」はHIKKYが主催するリアルメタバースイベントで、元々メタバース上で開催している「バーチャルマーケット」をリアルに持ってくるという新しい挑戦において成功を収めた。審査員の一般社団法人JapanBlockchainWeek 理事 絢斗 優氏は「これだけのイベントに成長したことはイノベーションだと思うし、社会的インパクトも大きかった」と語った。HIKKY 代表取締役CEO 舟越 靖氏は「会社としても経営者としても勇気のいるチャレンジだったが、クリエイターが盛り上げてくれ、そこに社会がついてきた。リアルイベントでは、客単価が上がるなど成果も出てきている。今後もパートナーと成長していきたい」と抱負を語った。

2023年7月に開催された第1回開催 バーチャルマーケット2024リアルinアキバの一幕(写真はHIKKYリリースより引用)

2023年7月に開催された第1回開催 バーチャルマーケット2024リアルinアキバの一幕(写真はHIKKYリリースより引用)

●実空間メタバース賞

「TOKYO NODE DIGITAL TWIN HALL -RESPECT YOU, au」(森ビル株式会社/KDDI株式会社)

審査員『WIRED』日本版編集長 松島 倫明氏 (写真左)、受賞者 森ビル株式会社 田中 巌氏(写真右)

審査員『WIRED』日本版編集長 松島 倫明氏 (写真左)、受賞者 森ビル株式会社 田中 巌氏(写真右)

今回受賞した「TOKYO NODE DIGITAL TWIN HALL -RESPECT YOU, au」は、虎ノ門ヒルズ ステーションタワーの情報発信拠点「TOKYO NODE」にある「TOKYO NODE HALL」に、リアル空間をデジタル空間に忠実に再現し、デジタルならではの付加価値を加えた、常設のデジタルツインだ。審査員を務めた『WIRED』日本版編集長 松島 倫明氏は「『WIRED』でもイベントで活用させて頂きましたが、今度は是非デジタルツインも使ってみたい。圧倒的なスケールで、何よりワクワクする空間です」と語った。森ビル株式会社 田中 巌氏は、「デジタルツインホールでは、リアルの会場のキャパシティを拡張、遠隔地からもイベントに参加でき、リアル会場では物理的にできない演出も可能となります。今後も、さまざまな分野の企業やクリエイターとのコラボレーションを促進し、新たな都市体験やコンテンツを創出していきたい」と熱く語った。

「TOKYO NODE DIGITAL TWIN HALL -RESPECT YOU, au」イメージ(KDDI Webサイトより引用)

「TOKYO NODE DIGITAL TWIN HALL -RESPECT YOU, au」イメージ(KDDI Webサイトより引用)

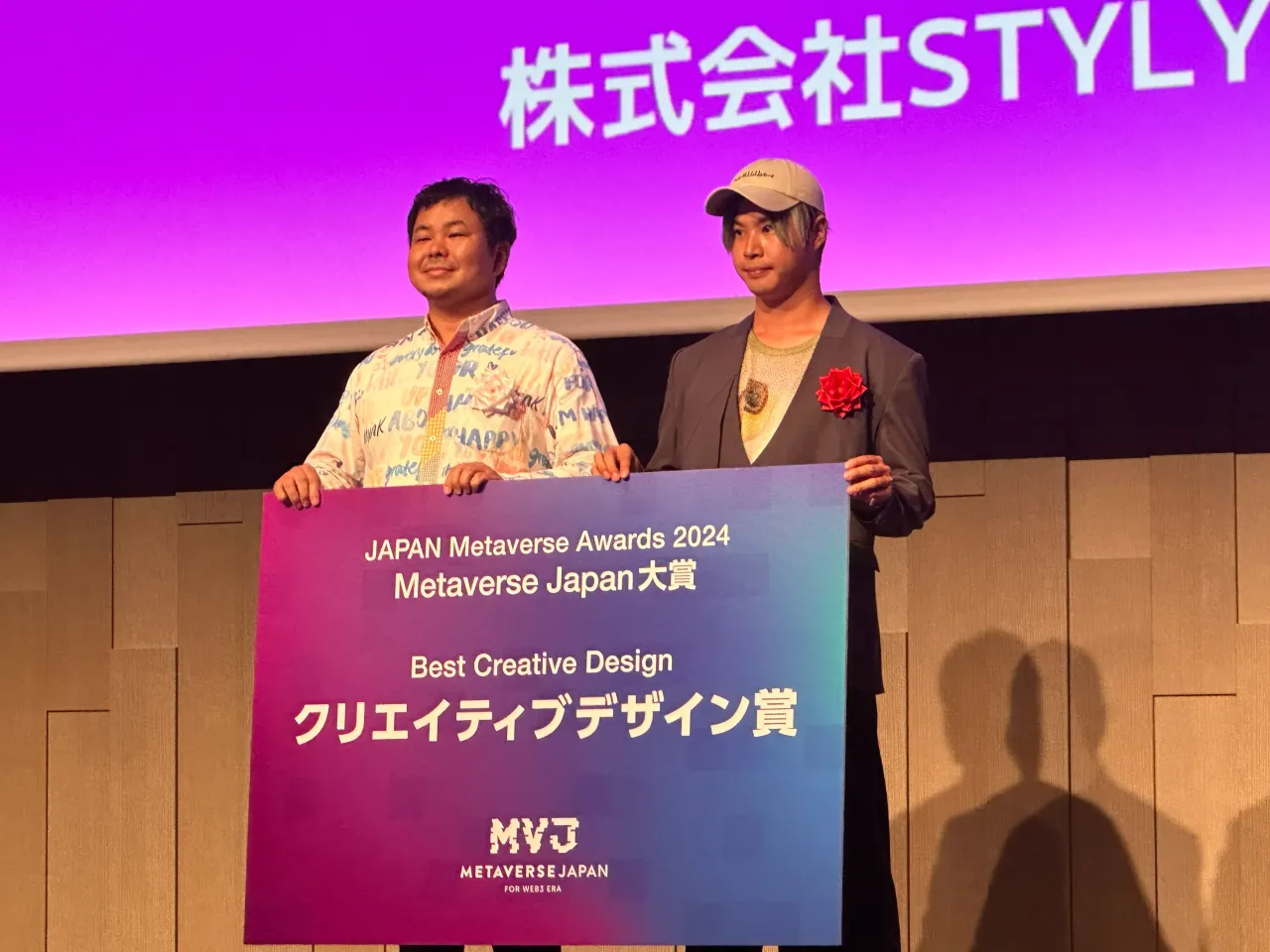

●クリエイティブデザイン賞

「AUGMENTED SITUATION D」(株式会社STYLY)

審査員 麗澤大学工学部 教授 小塩 篤史氏(写真左)、受賞者 株式会社STYLY ゴッドスコーピオン氏(写真右)

審査員 麗澤大学工学部 教授 小塩 篤史氏(写真左)、受賞者 株式会社STYLY ゴッドスコーピオン氏(写真右)

「AUGMENTED SITUATION D」は、渋谷駅周辺を舞台にしたAR・VR技術の総称であるXR(クロスリアリティ)技術を用いた都市型展覧会だ。渋谷区を舞台にした国際的な都市型展覧会として構想され、彫刻作品や平面作品をXR技術と組み合わせ、ヴィジュアルアーティストに留まらず、建築家やファッションデザイン、音楽家を含む9組の多彩なアーティストが参加した。審査員の麗澤大学工学部 教授 小塩 篤史氏は「メタバースは制約のない空間。だからこそ、多様なクリエイティブの形があることを本プロジェクトで改めて感じることができた」と振り返った。株式会社STYLY ゴッドスコーピオン氏は「多くの人に参加してもらい、都市の新しい見え方に挑戦できた。今後もメタバースを使って新たな表現を続けたい」と展望を語った。

浅見和彦+ゴッドスコーピオン+吉田山「AUGMENTED SITUATION D」|アート・インキュベーション・プログラム(YouTubeより引用)

●技術革新賞

AIR RACE X(AIR RACE X実行委員会)

審査員 東京大学生産技術研究所特任教授 三宅 陽一郎 氏(写真左)、受賞者 AIR RACE X実行委員会 冨田 来知氏(写真右)

審査員 東京大学生産技術研究所特任教授 三宅 陽一郎 氏(写真左)、受賞者 AIR RACE X実行委員会 冨田 来知氏(写真右)

「AIR RACE X(エアレース エックス)」は、実際のフライトと最新のデジタル技術を融合させた新たなレースフォーマットにより、これまでにない革新的な競技形式と観戦スタイルを確立させた次世代モータースポーツ。パイロットたちは、実際に世界各地の拠点でフライトを行い、リモート形式でタイムを競う。観客は遠く離れたパイロットたちのフライトをAR技術によって街なかで間近に観戦できるという仕組みだ。2023年には、世界初の試みとなる「SHIBUYA DIGITAL ROUND」ではパブリックビューイングの会場で約600名の観衆がスマホやタブレット、ゴーグルを通して渋谷の空をレース機が飛ぶ興奮を体感した。

審査員の東京大学生産技術研究所特任教授 三宅 陽一郎氏からは「デジタルバーチャル空間とリアルをダイナミックにつなぐ技術的にも高度で、かつ見ごたえのある素晴らしい取り組み」と受賞の決め手を語った。AIR RACE X実行委員会 冨田 来知氏は「今年も2024シーズンとしてシリーズチャンピオンが生まれ、様々なにアップデートを重ねている。来年も日本以外の都市でも開催できるように進化し続けられれば」と思いを語った。

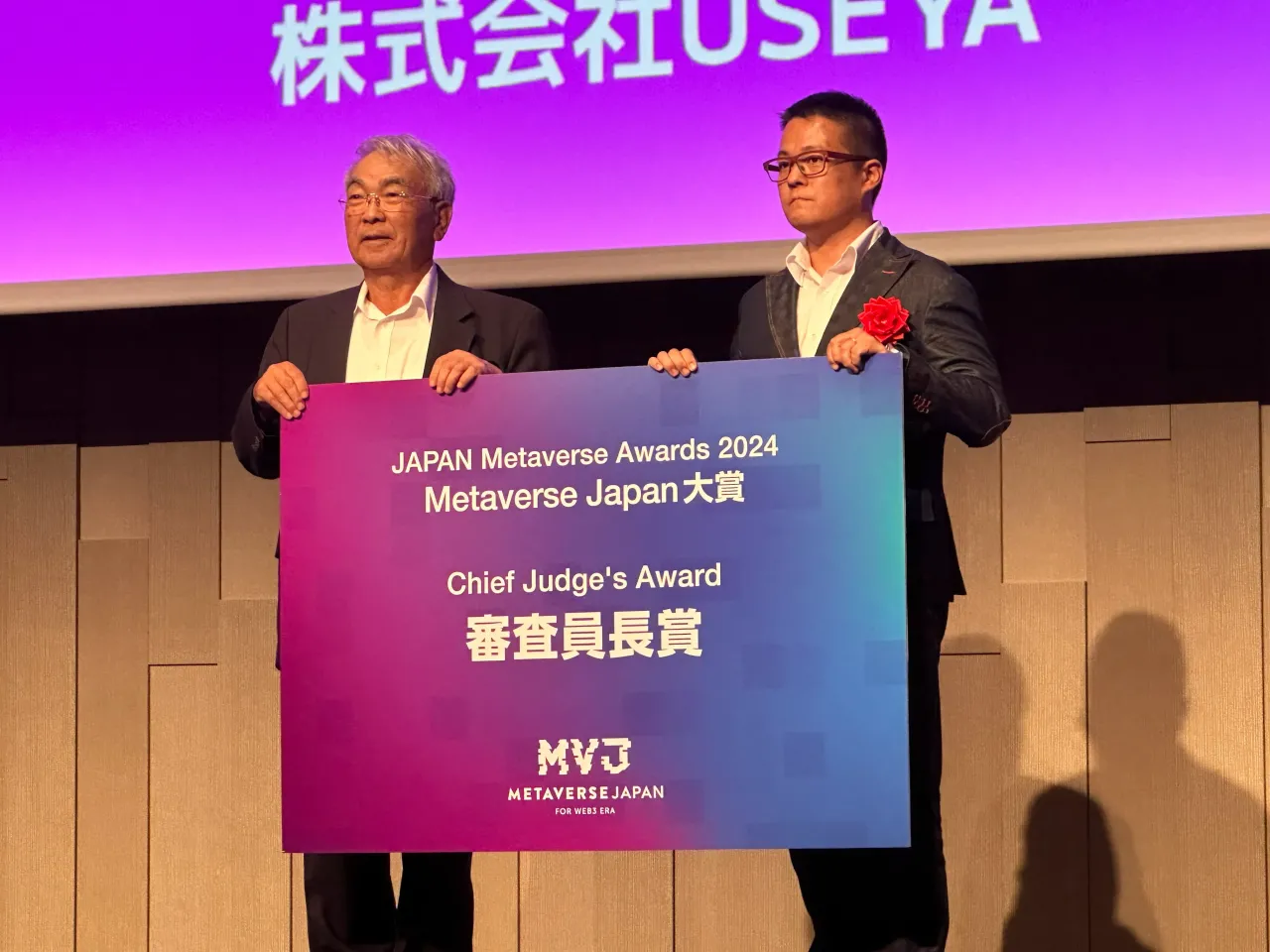

●審査員長賞

USEYA ADVANCED INDUSTRY(株式会社USEYA)

審査員長 カーネギーメロン大学ワイタカー記念全学教授/ Metaverse Japan Lab名誉顧問 金出 武雄氏(写真左)、受賞者 株式会社USEYA 代表取締役 大子 修氏

審査員長 カーネギーメロン大学ワイタカー記念全学教授/ Metaverse Japan Lab名誉顧問 金出 武雄氏(写真左)、受賞者 株式会社USEYA 代表取締役 大子 修氏

審査員長賞に選ばれたのは、「USEYA ADVANCED INDUSTRY」。大阪府和泉市に拠点を置くデジタルシェア工房だ。元々システム開発会社であるUSEYAがテクノロジーで「新しいモノづくりの場」、「真の意味でのモノづくりのDX化」、「モノづくり機会の拡充」を目的に2024年3月に設立。スマートグラス(HMD)、3Dスキャナ、3Dプリンタ、UVプリンタ、レーザー加工機、自動撮影システム、個室ブース等を完備し、モノづくりに取り組む企業にシェアしている。審査員長の金出 武雄氏は「かつてアメリカの学生が同じような仕組みで半導体を自由に作ることができる仕組みがあり、それにより産業が成長した。それと同じことが工業製品でもできる素晴らしい取り組み。装置のシェアにとどまらず、モノづくりのアイデアやスキルをシェアし、新たな製品が生まれていけばさらに可能性が拡がるだろう」と絶賛。受賞した大子 修氏は「元々システム開発中心の会社でしたが、次はモノづくりにチャレンジしたいと、築50年ほどの倉庫を改造して作りました。モノづくりの生産人口を増やすべく今後も頑張りたい」と熱く語った。

スマートグラスとWEBシステムを駆使し、その場にいなくても、リモート・オンラインでデジタル機材の操作やモノづくり共同作業ができるシステムも提供している

スマートグラスとWEBシステムを駆使し、その場にいなくても、リモート・オンラインでデジタル機材の操作やモノづくり共同作業ができるシステムも提供している

その他、メタバースジャパン特別賞に輝いたのは以下4つのプロジェクトだ。

●メタバースジャパン特別賞

3Dメタバースで学びの場を提供 メタバース空間を利用したラーニングシステム(大日本印刷株式会社)

Metaverse Japan理事 杉山 知之氏(写真右)、受賞者 大日本印刷株式会社 正田 咲夏氏

Metaverse Japan理事 杉山 知之氏(写真右)、受賞者 大日本印刷株式会社 正田 咲夏氏

●メタバースジャパン特別賞

デジタルツインを活用したAIモデル向けの合成データ生成とAIモデルシミュレーション(株式会社マクニカ)

Metaverse Japan理事 杉山 知之氏(写真左)、受賞者 株式会社マクニカ 野本 裕輔氏(写真右)

Metaverse Japan理事 杉山 知之氏(写真左)、受賞者 株式会社マクニカ 野本 裕輔氏(写真右)

●メタバースジャパン特別賞

メタバースショッピングモール「メタパ」(TOPPAN株式会社)

Metaverse Japan理事 杉山 知之氏(写真左)、受賞者 TOPPAN株式会社 名塚 一郎氏(写真右)

Metaverse Japan理事 杉山 知之氏(写真左)、受賞者 TOPPAN株式会社 名塚 一郎氏(写真右)

●メタバースジャパン特別賞

STYLY for Vision Pro(株式会社STYLY)

Metaverse Japan理事 杉山 知之氏(写真左)受賞者 株式会社STYLY 畔柳 亮氏

Metaverse Japan理事 杉山 知之氏(写真左)受賞者 株式会社STYLY 畔柳 亮氏

Metaverse Japan理事 杉山 知之氏からは、生成AIの映像で総評が語られた。

Metaverse Japan理事 杉山 知之氏からは、生成AIの映像で総評が語られた。

取材を終えて

決して追い風とは言えない状況で、新たなプロジェクトを形にし、可能性を示している皆様の受賞プロジェクトを拝見し、フォード・モーターの創設者、ヘンリーフォードの名言が頭に浮かびました。「When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.(自分に逆風が吹きまくっていると感じるときは、思い出してみよう。飛行機は向かい風によって離陸するのであって、追い風に乗ってではないことを)」。時代の風潮だけではなく、技術、インフラ、投資環境、ユーザーリテラシー、セキュリティなど、メタバースが乗り越えるべき壁は多いかもしれません。

しかしながら、皆様の前向きな思いを聞いていると、まさに向かい風に乗って離陸する飛行機のように、日本のメタバースプロジェクトが今後たくさん離陸し、羽ばたいていくのではないか。そんな風に感じました。MetaStepとしても、日本に多くのメタバースの成功モデルが生まれるよう引き続き皆様の活動を追い続けていきます。